나는 왕가위의 '화양연화'를 2000년 10월 절친한 대학동기 세 명과 함께 봤다. 사당동에 있는 그 극장은 표를 끊고 들어가면 아무데나 앉아도 되는 그런 극장이었는데, 그 당시 벌써 CGV나 메가 박스같은 멀티 플렉스가 있었던 것을 생각하면 상당히 촌스럽고 썰렁한 극장이었다. 이를테면, 1994년 혼자 들렀던 춘천의 어느 극장과 유사한 분위기였던 셈이다.

그 때 우린, 공유할 수 없는 각자의 일들로 꽤 지쳐있었다. 조금 더 솔직히 말하자면, 당시 우리는 공교롭게도 모두 '이별'에 맞서 있었다. 한 친구는 애인을 군대에 보냈고, 한 친구는 애인을 다른 여자에게 뺏겼고, 한 친구는 자존심 때문에 애인을 버렸다. 다른 한 친구는 늘 남자때문에 울고 힘들어하던 친구였는데, 그 때도 마찬가지였다.

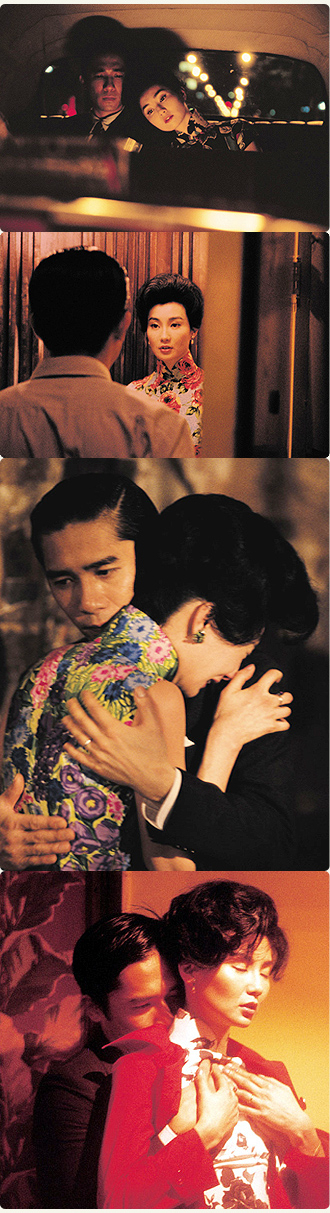

'화양연화'는 자신의 아내 그리고 남편과 바람을 피운 자들의 배우자들이 만나 급기야 사랑에 빠진다는 줄거리의 작품이다. '화양연화'의 전체를 감싸는 정조는 헤어질 수밖에 없는 시한부 연인들의 강렬한 타나토스적 파토스이다. 어차피 헤어질 것을 알기에 그리고 헤어짐을 일종의 운명으로 여기는 그들이기에 둘은 서로의 감정을 아끼고 단속한다. 열정과 상처가 뜨거운 상처가 될까 그들은 마음을 여미고 또 여민다.

이별 영화였던 탓도 컸지만 왕가위가 선택한 현악기 연주와 장만옥, 양조위의 절제된 연기 탓에 우리는 각기 다른 장면에서 약간의 시간차를 두고 훌쩍거리기 시작했다. 내가 한 세 번째쯤 눈물을 쏟았던가? 순서는 잘 기억나지 않지만 확실히 기억하는 건 내가 눈물을 흘리기 시작한 장면은, 바로 이 장면이었다. 남자와 여자는 데이트를 마치고 집으로 간다. 그런데 심상치 않다. 둘은 이미 연기할 수 있는 범주 이상으로 서로를 원하고 있다. 그들은 이제 도저히 얼굴을 맞대지 않고는 지나칠 수 없는 좁은 골목에 갇혔음을 느낀다. 여자가 말한다. 우리 언젠가 헤어져야 하잖아요. 헤어지는 연습 해봐요. 그래서, 둘은 연습한다.

그러다가, 여자가 울기 시작한다. 여자의 울음은 오열로 뒤바뀌어 온 몸을 들썩인다. 남자는 여자를 가만히 끌어안는다. 여자는 남자의 어깨에 기대어 주체할 수 없이 흐느끼는데, 남자는, 양조위는, 차우는 그저 그녀 리첸의 어깨를 감쌀 뿐이다. 카메라는 그녀의 어깨를 부서져라 쥐는 남자의 손을 바라본다. 악력에 비례해 슬픔은 전달된다.

그 간절함에 나는 눈물을 터뜨리고 말았다. 터뜨린다는 말이 옳다. 난 그 때까지 단 한 번도 사랑 때문에 오열해본 적이 없었기 때문이다. 그리고 그 누구도 내 어깨를 저토록 절실히 쥐어 준 적 없었기에. 단 한 번도 감정을 누설 해 본 적이 없기에 리첸처럼 마구 흐느껴 울었다.

결국 앙코르와트 사원의 벽돌담에 남자는 사랑의 비밀을 묻고 돌아선다. 지금도 간혹 쓸쓸한 날 국수통을 들고 처량하게 걸어가는 리첸이 생각나는 까닭은 왜 일까? 사랑이란 아픈 상처이자 울먹한 통증임을 알려주는 영화, '화양연화'는 이별에 관한 한 가장 아름다운 영화라고 말할 수 있다.

댓글 많은 뉴스

이재명 90% 득표율에 "완전히 이재명당 전락" 국힘 맹비난

권영세 "이재명 압도적 득표율, 독재국가 선거 떠올라"

이재명 "TK 2차전지·바이오 육성…신공항·울릉공항 조속 추진"

대법원, 이재명 '선거법 위반' 사건 전원합의체 회부…노태악 회피신청

국정원, 中 업체 매일신문 등 국내 언론사 도용 가짜 사이트 포착