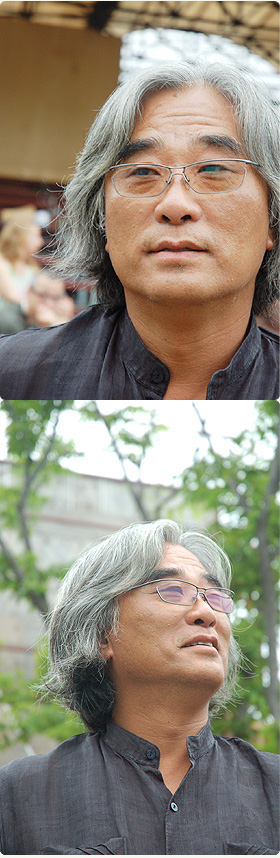

시인이자 극작가 이면서 부산일보 기자출신인 이윤택. 사람들은 그를 문화 게릴라라고 부른다. 그는 1986년에 그가 각색한 시나리오 '우리는 지금 제네바로 간다'가 제 26회 대종상 각본상을 수상하면서 시나리오 작가로서 이름을 알렸다. 그리고는 영화 '장군의 아들2', '오세암', '단지 그대가 여자라는 이유만으로'의 시나리오를 썼으며, 2002년에는 그가 작품을 쓰고 연출한 연극 '오구- 죽음의 형식'을 영화하면서 감독으로 데뷔하기도 했다. 드라마 '임꺽정', '머나먼 쏭바강', '행복어사전', '모델', '사람 과 사람', '도시인'등도 그의 작품이다. 21년 동안 수 십 여 편의 희곡과 시를 쓰고, 세기를 넘나드는 연극을 만들었더니 그의 화려한 수상경력만 한 페이지를 넘는다.

얼마 전에는 '나는 황야이고 싶다'라는 제목의 시집도 발간한 그는 1999년도에 경남 밀양(密陽)에 초등학교 폐교를 '밀양 연극촌'으로 만들고, 2001년부터 '밀양여름 예술축제'를 이끌고 있다. 이윤택을 만나기 위해 밀양으로 향했다.

△밀양여름예술축제

7월 20일부터 8월 5일까지 열리는 밀양여름연극축제는 국'내외 작품들을 엄선해 모두 58편의 연극, 뮤지컬, 무용 공연이 펼쳐진다. 이 기간만 되면 밀양시 전체가 연극축제로 들썩거리고 있다. 그 중심에는 밀양연극촌 을 이끌고 있는 '연희단거리패'꼭두쇠인 이윤택이 있다. 서울에서 활발하게 활동하던 그가 돌연 밀양을 선택했던 것은 무슨 이유였을까?

" 연극은 인간이 만들어내야 하고 신선한 공기들이 가득 채워지지 않으면 어렵죠. 현실 속에서는 도저히 공동체가 이루어지기 어렵다고 생각했어요. 대중들과 소통하고 다양한 연극들이 숨을 쉬고 살기위해서는 자연이 필요했고요. 이를 수용할 수 있는 장소가 필요했습니다. 지역주민들과 함께 문화를 생산할 수 있는 공동체 문화 활동을 하고 싶었죠. 인간의 신선하고 강렬한 에너지는 공동체에서 발견되고 만들어질 수 있다고 생각 한 거죠"

밀양연극촌에는 그와 20년 동안 연극을 함께 해온 무형문화제 '밀양백중놀이' 예능보유자인 하용부 연극촌장과 연희단거리패 단원들 등 50여명이 함께 생활하고 있다. "밀양연극촌의 연희단거리패는 철저하게 동인제 시스템으로 운영되고 있어요. 연출과 배우만 살아있어서는 좋은 연극을 만들 수 없어요. 또 PD시스템처럼 그때그때 필요한 배우들만 모아서는 영원히 살아 숨쉴 수 없죠. 극단원 전체가 가족처럼 생활하면서 각기 맡은 분야에서 최선을 다해주고 역할을 다 했을 때, 그 신뢰감이 작품의 깊이를 탄탄하게 만들어줍니다."

또 매년 배우수업을 받기 위해 밀양연극촌으로 찾아드는 연극학도와 기성배우들만도 그 수를 헤아리기 힘들 정도다. 그는 탁월한 배우 훈련자로도 능력을 인정받고 있기 때문이다.

"연기는 호흡인 숨의 움직임입니다. 온몸에 퍼져 있고 담겨 있는 숨들을 어떻게 꺼내놓느냐에 따라서 배우의 깊이와 맛은 달라지는 거죠. 모든 것에서 자유로워지는 배우가 훌륭한 배웁니다. 이 훈련은 마치 '광대되기'와도 같습니다. 그만큼 자유롭게 표현할 수 있는 소질을 길러야 하는거죠."

△이윤택, 그의 등장 '시민K'

다양한 실험연극들이 대학로 주변의 극장에서 살아 숨쉬고 들썩거릴 무렵인 1989년, '동숭 연극제' 참가 작품 중 '시민K'라는 부산연희단거리패의 작품이 주목을 받는다. 이윤택 씨의 작품이었다.

토종 부산출신의 배우들로 구성되어 만들어진 연극에서 이들이 뿜어내는 강렬한 에너지는 그해 대학로를 강타했다. 그의 작품은 세상을 향해 연극적 은유와 비유를 던져놓았으며, 배우들의 움직임과 연출미학은 강렬한 메시지를 관객들에게 전달하기에 충분했다.

"1980년대 후반까지만해도 집단적인 억압이 팽창 했던 시기였잖아요. 개인의식이 결핍되다보니까 연극으로 저항하고 맞서려면 거칠고 강렬한 것들이 필요했거든요. 연극 '시민K'도 혼란한 사회적 분위기속에서 지식인의 입장은 무엇인가를 생각해본 작품이었어요. "

그가 세상을 뚫고 나온 것은 우연이 아니다. 1975년도에 현대시학에 신인들의 작품들 중 엄선된 작품을 실었던 '신풍시집'에 '시작1.2'라는 작품으로 최우수상을 수상한 뒤 1978년도에 '도깨비불'이라는 시로 현대시학에 등단했다. 기자로 첫 발을 내 딛을 무렵인 1979년도에는 그가 쓴 희곡 '삼각파도'가 우수작으로 당선되고, 1986년 그가 각본을 쓴 영화 '우리는 지금 제네바로 간다'가 제26회 대종상 각본상을 수상하면서 1986년도에 7년 동안 몸담았던 부산일보 편집부 기자를 그만두게 된다.

△그가 생각하는 연극론과 글쓰기

"연극은 차츰 개화하는 겁니다. 그만큼 변화의 속도도 빠르다는 얘기죠. 저 또한 1990년도를 넘어서면서 무대에서 배우들이 주는 충격적이고 강렬한 메시지보다는 인간과 인간 사이를 연결하고 대중들과 다양하게 소통될 수 있는 연극을 하고 있어요."

연극을 좋아하는 관객들이라면 그가 연출한 작품 하나쯤은 달달 외우고 있을 정도로 그의 매니아 층은 다양하고 넓다.

"전, 대중주의자고 시민주의자입니다. 제 작품들도 대중들과 보편적으로 소통하기 위해 구성적이면서도 논리적인 연출을 위해 노력합니다. 말이 수단이 되고 한 가지 언어에만 의존되는 연극이 아니라 새로운 방식의 연극이 필요해요. 대중들도 의미 있고 감동을 받을 수 있는 연극을 원하는 겁니다."

연극연출가이면서 극작가이기도 한 그의 글쓰기법이 궁금했다. "전 메모를 잘 하질 않아요. 머릿속으로만 담아두죠. 연출을 할 때도 마찬가지고 글을 쓸 때도 같아요. 쓰고 싶은 이야기를 담아두면 끊임없이 생각하죠. 그게요. 생각하면서 머릿속으로 하나씩 퍼즐을 맞추는 식으로 완성시키다보면요 한 장면으로 모아 질 때가 있어요. 그때, 글을 씁니다. 반나절에 다 쓸 때도 있고 며칠 밤을 걸려서 써내려 갈 때도 있어요."

그의 책읽기는 광적이고 무서울 정도로 빠른 속도로 모든 분야를 섭렵한다고 했다. 그만의 독서법을 얘기하면서 책장 한쪽을 가리켰다. 신화관련 서적들이 빼곡하게 정리되어있다.

"편집기자 생활을 오래해서 인지 저 만의 독서법이 있어요. 책 읽기도 빠른 편이지만 테마독서를 해요. 한 가지 주제를 정해서 닥치는 대로 읽고 생각하죠. 정리가 됐다고 생각하면 다음으로 넘어 갑니다." 그의 천재적인 예술적 광기는, 독서와 무대 위에서의 '실천'을 통해서 발견된다고 했다.

△영화, 그리고 뮤지컬

그가 '오구-죽음의 형식'을 각별하게 아끼고 애착을 갖고 있는 이유도 우리연극의 원형을 잘 살려주었기 때문이라고.

"새로운 방식으로 연극을 만들고 싶었어요. 우리연극의 원형은 굿이거든요. 굿을 무대에 끌어들이고 직'간접적으로 연극화시킨 게 제가 처음입니다. 굿만 무대에 있고 극이 없는 게 아니고 이 두 가지가 철저하게 연극적으로 되어 있어야죠."

그런데 그가 이 작품을 영화로 만들게 된 이유가 궁금했다. "연극은 시간예술이기 때문에 기록할 수 없어요. 철저하게 문서로만 남게 됩니다. 하지만 영화는 작품의 세계를 영상으로 보존할 수 있잖아요. 앞으로는 연극 '바보각시'를 영화로 한번 만들어 볼 생각을 갖고 있어요."

그는 작년 7월, 그는 대형 역사 뮤지컬 한편을 올렸다. 수원 화성을 건축한 정조 대왕의 일대기와 사랑이야기를 허구적 상상으로 가득 채워 넣고 뮤지컬로 그려낸 이 작품은 경희궁의 전문인 흥와문 앞뜰 가설무대에서도 공연되어 큰 호평을 받아 제12회 한국뮤지컬 대상에 연출상과 음악상을 수상했다. 그가 창작뮤지컬에 거는 기대는 크다고 말하면서 한국연극이 살아남을 수 있는 길은 분명한 연극이 나와 주어야 한다고 말한다.

"연극에는 평준화라는 것은 없습니다. 관객들도 획일화 되어 있는 연극패턴은 싫어합니다. 연극은 그 각기 '다름'을 무대를 통해서 채워 넣는 작업이죠. 방법과 차이에 따라서 무대의 깊이도 달라집니다. 서구 뮤지컬로 관객들을 뺏기고 있을 때 괜찮은 창작뮤지컬이 개발되고 성공한다면 관객들을 바로 흡수할 수 있어요. 창작뮤지컬에 대한 관심이 절대적으로 필요하고 힘이 모아져야 하는 시기지요."

다음 학기부터 그는, 동국대학교 공연예술학부에 정식 부교수로 강단에 서게 되지만, 그한테 쇄도하는 동유럽 쪽에서 연출작업 러브콜도 마다하기 힘든 상황이라고 털어 놓는다.

댓글 많은 뉴스

이재명 90% 득표율에 "완전히 이재명당 전락" 국힘 맹비난

권영세 "이재명 압도적 득표율, 독재국가 선거 떠올라"

이재명 "TK 2차전지·바이오 육성…신공항·울릉공항 조속 추진"

대법원, 이재명 '선거법 위반' 사건 전원합의체 회부…노태악 회피신청

국정원, 中 업체 매일신문 등 국내 언론사 도용 가짜 사이트 포착