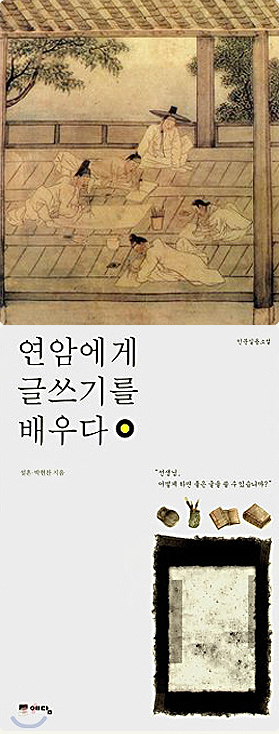

◇ 연암에게 글 쓰기를 배우다/설흔.박현찬 공저

이 책은 당대 최고의 문장가 연암 박지원과 그에게 글 쓰기를 배우려는 제자 지문의 이야기를 소설로 꾸민 것이다. 느긋하게 소설을 읽다보면 '글이란 무엇이고 어떻게 써야 하는 지' 알 수 있다. 연암과 마주 앉아 직접 글쓰기를 배우는 마음으로 읽어보자.

착실하게 과거 공부를 하던 지문은 아버지와 함께 연암을 찾아간다. 아버지는 연암에게 '아들 지문에게 글쓰기를 가르쳐 달라.'고 부탁한다. 아들 지문이 이미 글 깨나 읽었으며 재능이 남달라 훌륭한 재목이 될 것이라는 말도 덧붙인다. 그러나 연암은 듣지 않는다. '하시던 과거 공부나 계속 하시라, 나는 가르칠 게 없다.'는 게 그의 답이었다. 그러나 지문은 포기하지 않는다. 연암은 고집을 피우는 지문에게 묻는다.

"자네는 몇 글자나 아는 고?"

연암이 지문에게 던진 첫 질문이자 글쓰기와 관련해 가장 중요한 질문이다. 이 물음은 글을 잘 쓰고 싶어하는 독자들에게도 똑같이 적용된다. '몇 권이나 읽었는가?' 책을 많이 읽어야한다고 귀가 따갑도록 들어왔다. 그러나 자신이 읽은 책 권수를 말한다거나, 자신이 아는 글자 수를 말하는 것은 이 질문에 적합한 답이 아니다. 지문은 과거에 너끈히 합격할 만큼 많은 책을 읽었지만 연암의 물음에 선뜻 답을 못한다. '자네는 몇 자나 아는가?' 이 질문은 단순한 질문이 아닌 것이다. 지문은 고심 끝에 대답한다.

'아는 글자가 없습니다.'

그저 읽고 외웠을 뿐 글자의 참 의미를 깨닫지 못했으니 제대로 아는 글자가 없다고 대답한 것이다. 연암은 비로소 지문을 제자로 받아들인다.

글 쓰기의 기본은 읽기다. 이 읽기는 과거시험을 대비한 읽기, 독서카드를 채우기 위한 읽기와 다르다. 과거를 보려면 경전을 외우고 과문을 익히기만 하면 된다. 연암은 "과거 급제는 똑같은 것을 얼마나 많이 반복했느냐에 좌우되는 셈이다. 그게 무슨 의미가 있는가?"라고 말한다. 독서가 중요하다니까 쌓아놓고 읽었다는 식의 독서는 별 의미가 없다는 말이기도 하다.

연암은 지문에게 말한다.

"우선 논어를 천천히 읽게. 할 수 있는 한 천천히 읽어야 하네. 그저 읽고 외우려고 들지 말고 음미하고 생각하면서 읽게. 잘 아는 글자라고 해서 소홀히 하지 말아야 하네. 반드시 한 음 한 음을 바르게 읽게"

연암의 이 충고는 오늘에도 적용된다. 책을 줄거리 파악하듯 혹은 중요하다 싶은 부분을 외우듯 읽어서는 안 된다. 푹 젖어서 읽어야 한다. 책을 읽는 동안 감동하고 분노하고, 울고 웃어야 한다. 몇 권을 읽느냐가 아니라 어떻게 읽느냐가 중요하다. 영혼으로 읽지 않고 눈으로 읽었다면 아무리 많은 책을 읽었다고 하더라도 별 도움이 안 된다. 기껏해야 책에서 읽은 지식을 주절대는 정도에 그칠 뿐이다. 연암은 말한다.

"독서는 푹 젓는 것을 귀하게 여긴다. 푹 젖어야 책과 내가 서로 어울려 하나가 된다. 이것이 내가 너에게 주는 첫 번째 가르침이다."

좋은 글을 쓰려면 지식만큼 중요한 것이 울림이다. 글쓰기는 지식을 자랑하는 것이 아니다. 그 글을 쓰는 동기가 있어야 한다. 동기는 곧 영혼의 울림에서 비롯된다. 영혼의 울림을 받기 위해서는 감동이 필수적이다. 감동 받은 영혼은 무엇이든 해낼 수 있다. 그러나 감동 없이 주입한 지식은 조잡한 '나열'에 불과하다. 각 대학의 논술시험에서 절반이 넘는 글이 비슷하다고 한다. 이는 감동 없이 지식을 주입하고 나열했기 때문이다. 이런 글은 좋은 글이 될 수 없다.

연암이 가장 강조하는 것은 바로 '정밀한 독서' '푹 젖는 독서'였다. 많이 읽는 게 아니라 잘 읽어야 한다고 연암은 거듭 강조한다. 또한 책뿐만 아니라 천지만물을 제대로 읽어야 한다고 강조한다.

"사람들은 도통 천지만물을 제대로 읽고 음미할 줄 모른다. '천자문'에 '천지현황(天地玄黃)', 즉 하늘은 검고 땅은 누르다고 나와 있으니 그저 그런 줄 안다. 네가 보기에도 하늘이 정녕 검으냐?"

연암은 이 물음을 통해 문자로 된 것만이 책은 아니라고 말하고 있다. 늘 책만 본다면 물고기가 물을 인식하지 못하듯 제대로 알지 못하는 것임을 강조하는 말이다.

'연암에게 글쓰기를 배우다.' 에는 크게 6가지 글쓰기 법칙이 나와 있다. 그러나 정작 연암이 말하고자 하는 것은 글쓰기의 '기술'이 아니라 '태도'이다. '기술'이나 '잔재주'로 좋은 글을 쓸 수는 없다. 제대로 된 글을 쓰고 싶다면 제대로 읽어야 한다. 좋은 글을 쓰고 싶다면 우선 좋은 글이 무엇인지 알아야 한다. 이 책 역시 6가지 글쓰기 비법으로 간단히 요약할 수 있다. 그러나 요약해서 비법만 챙겨본다면 흔해빠진 글쓰기 기술을 익힐 뿐 글쓰기 태도를 알 수 없다. 진정 연암의 글쓰기를 배우고 싶다면 처음부터 끝까지 정독을 권한다. 바른 태도 없이 좋은 글을 쓰기는 어렵다.

조두진기자 earful@msnet.co.kr

댓글 많은 뉴스

이재명 90% 득표율에 "완전히 이재명당 전락" 국힘 맹비난

권영세 "이재명 압도적 득표율, 독재국가 선거 떠올라"

이재명 "TK 2차전지·바이오 육성…신공항·울릉공항 조속 추진"

대법원, 이재명 '선거법 위반' 사건 전원합의체 회부…노태악 회피신청

국정원, 中 업체 매일신문 등 국내 언론사 도용 가짜 사이트 포착