"사랑하고 싶을 때/ 내 몸에 가시가 돋아난다/ 머리 끝에서 발끝까지 은빛 가시가 돋아나/ 나를 찌르고 내가 껴안는 사람을 찌른다." 남진우의 시 '어느 사랑의 기록'은 이런 사랑을 담고 있다. 사랑한다 말하면 될 것을 가시 돋힌 비난이 먼저 다가간다. 미안하다 말 한 마디면 될 것을 끝까지 고집을 피운다. 지나고 나면 후회할 것을 그 순간에는 모른다. 모든 사랑이 그렇다. 사랑하기 때문에 사랑하는 사람에게 더 큰 상처를 남긴다. 마치 상처로 사랑의 인장을 남기려는 사람들처럼 열심이다. 내겐 애드리언 라인 감독의 영화 '나인 하프 위크'도 그랬다.

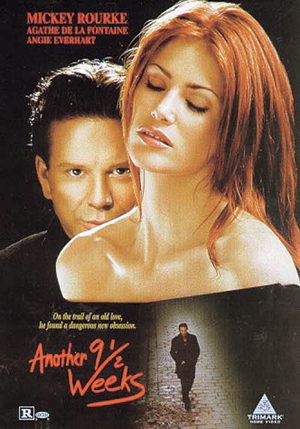

'나인 하프 위크'는 미키 루크와 킴 베이싱어라는 80년대 대표적 섹스 심벌을 만들어 낸 작품이다. 여러 광고에 패러디 되기도 하고 막 성에 눈뜨기 시작할 무렵 환타지의 근원이기도 했다. '나인 하프 위크'는 만남, 열정 그리고 헤어짐에 이르는 과정을 관능적인 이미지로 풀어낸다.

'나인 하프 위크'는 80년대 대표적 에로 영화로 기억되지만 실상 그 의미는 사뭇 복잡하다. 이 작품이 말하고 있는 것은 관능성과 육체 그리고 사랑의 알 수 없는 함수 관계이다. 나 아닌 다른 사람을 사랑하는 순간 가장 강렬히 끓어오르는 열망 중 하나가 그 사람과 접촉하고 싶다는 것이다. 접촉은 그 사람을 완전히 이해하고자 하는 갈망과 다르지 않다. 내 미각, 촉각, 청각과 당신이 지닌 감각의 주파수를 맞추고 싶어 하는 행위, 그것이 곧 접촉이다.

미술관 큐레이터로 일하는 엘리자베스는 어느 날 주식 중개인 존과 만나게 된다. 나빠지고 싶었던 여자 엘리자베스는 나쁜 세계로 성큼 성큼 안내하는 존에게 빠져든다. 둘은 마치 모험을 하듯 서로의 육체에 빠져들어 관능의 한계를 넘어선다.

무료했던 일상을 벗어나기 위해 그들은 롤러코스터를 타듯 안전한 일탈을 감행한다. 하지만 무릇 일탈이란 사랑으로 인해 가능한 외계일 뿐 사랑의 전부가 될 수는 없다. 사랑하기 때문에 일탈과 모험이 짜릿하지만 그것이 전부일 때 사랑이란 단어는 무색해진다.

마침내 엘리자베스는 존의 제안을 거부하게 된다. 관능으로 점철된 게임의 규칙을 넘어선 언어가 필요했기 때문이다. 흥미로운 것은 그들이 나누는 사랑의 기간이 9주 그리고 반이라는 사실이다. 우리 개념으로 바꾼다면 두 달 남짓, 정서상 백일 무렵으로 받아들여도 좋을 법 하다. 9주 반이라는 시간은 상대에 대한 호기심 만으로도 지탱가능하다. 그는 나에게 완전한 타자이므로 9주 반 동안 그는 매일 새로운 상대일 수밖에 없다. 그래서 9주 반 동안 일탈과 충동만으로도 충분하다. 하지만 10주쯤이면, 그러니까 호기심이 관계로 침전할 때 일탈은 중요한 계기가 될 수 없다.

영화의 마지막 장면 엘리자베스는 군중 속에 섞여 사라진다. 그리고 존은 계단에 걸터 앉아 그녀가 되돌아 올 것이라며 혼자 읊조린다. 어떤 점에서 옷장 속에 똑같은 옷만 수십벌 걸어 놓고 있는 존은 모험과 일탈을 사랑의 동의어로 착각하는 현대인과 닮아 있다고 할 수 있다. 무료한 일상을 극복하는 힘은 에로스가 아닌 호기심에 의존한다. 9주 반, 호기심의 유효기간이다.

댓글 많은 뉴스

이재명 90% 득표율에 "완전히 이재명당 전락" 국힘 맹비난

권영세 "이재명 압도적 득표율, 독재국가 선거 떠올라"

이재명 "TK 2차전지·바이오 육성…신공항·울릉공항 조속 추진"

대법원, 이재명 '선거법 위반' 사건 전원합의체 회부…노태악 회피신청

국정원, 中 업체 매일신문 등 국내 언론사 도용 가짜 사이트 포착