조락의 계절에 새삼 생명을 떠올린다. 사바세계에서 살아있는 모든 것들은 저마다 생명을 품고 있다. 그 생명은 역경을 이겨내며 새싹을 틔우고, 꽃을 피워내 열매를 맺는다. 생명이 없으면 떨어짐도 낙엽도 없다. 세상 만물의 근본을 생각하게 만들고, 뿌리로 돌아갈 채비를 하는 11월 초에 '한국불교의 1번지'인 대한불교조계종 총본원 조계사(서울시 종로구 견지동)를 찾았다. 오는 2010년이면 창건 100주년을 맞게 될 조계사는 동토에 떨어진 씨앗 하나가 얼음땅을 뚫고 나오는 것과 같은 불굴의 용기와 인내심을 보인 끝에 마침내 가장 많은 꽃(신자)을 피운 조계종의 핵심 성지로 거듭났다. 지난 1910년에 창건된 조계사의 지난 97년은 크고 웅장한 대웅전에서 느껴지듯이 그렇게 화려하고 웅장한 꽃길뿐이었을까? 아니다. 조계사는 때로는 종단 내부 문제로, 때로는 국내 정치권과의 마찰로 견디기 힘든 고락의 시간을 사부대중과 함께하며 환골탈태를 거듭하였다. 최근 대웅전 중창불사를 마친 조계사는 '1년 365일 하루 24시간' 열린 성지로 언제나 시민들과 함께 호흡하고 있다.

◈ 중창불사를 회향 후 24시간 내내 열린 성지

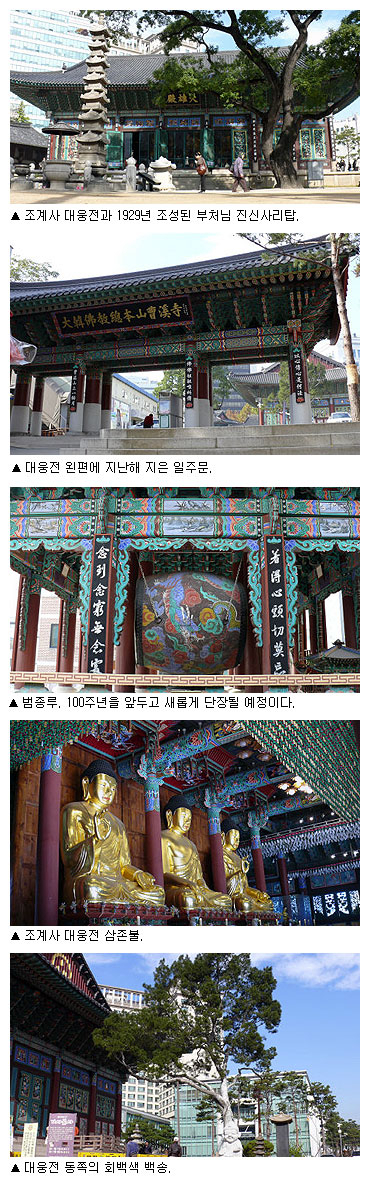

'한국불교의 상징 건물'로 조선후기 전통사찰 양식인 불전과 궁궐 양식이 혼합된 조계사 대웅전은 해체 복원공사를 통해, 종전 면모를 일신하였다. 대웅전에 삼존불을 새로 모셨고, 대웅전 처마를 받치던 기둥도 드러냈다. 대웅전 석조기단 위에는 기둥받침돌만 남아있다. 대웅전 내부는 한결 장엄해지고, 외부는 훨씬 깔끔해졌다. 2004년부터 대웅전을 해체 보수하면서 강원도 홍송으로 교체한 불단의 중앙에는 항마촉지인을 한 석가모니불을 중앙에, 부처님을 바라보면서 오른편에 약사여래불, 왼쪽에 아미타불을 모셨다. 삼존불은 모두 5.3m(17.5자) 크기이다. 원래 도갑사에서 모셔왔던 목조 석가모니불은 개금하여 이제까지 주불로 모셨으나 이번에 삼존불과 교체되었다. 13, 14세기 목조불인 이 부처님은 통불이 아니라 조각불이어서 연륜은 오래되었으나 국보 지정까지는 힘들지 않나 싶다. 고불(古佛)은 영산전(일주문과 대웅전 사이)을 건립하면 거기에 봉안할 것으로 알려지고 있다. 대웅전 정면은 전혀 벽이 없이 모두 장엄한 꽃판문과 꽃판창으로 처리했는데, 벽 안쪽에는 천부신중, 바깥쪽에는 불전도가 장엄되어 있다. 대웅전 정면 문에는 다른 사찰에서는 좀처럼 보기 힘든 매화문양이 새겨져 있어 궁궐양식과 혼합되어 건립되었음을 잘 보여준다. 바닥도 원래 다다미가 깔려있었으나 불단과 같이 강원도 홍송 나무 바닥으로 바꿨다. 조선시대 궁궐인 경복궁 근정전보다 더 크고, 높다란 기단(1.6m) 위에 세워진 단층 석조 건물로 정면 7칸, 측면 4칸 515㎡로 사방에 다 문이 나있는 특이한 양식이다.

◈ 부처님 진신사리탑 탑돌이객 끊이지 않아

기자가 찾아간 지난 6일에도 조계사 대웅전에는 참배객들이 끊이지 않았다. 일부 참배객은 대웅전 앞마당에 있는 부처님 진신사리탑 주변을 도는 탑돌이를 계속하고 있다. 가이드를 따라온 외국인 관광객들도 연방 절을 하며, 함께 탑돌이에 나선다. 조계사는 외국인들을 위한 information center에 영어·일어회화가 가능한 문화유산해설사를 확보하고 대외적인 한국문화 알리기에도 열심이다. 대웅전 앞 부처님 진신사리탑은 1913년 스리랑카 달마파라 스님이 조선불교를 보고 환희심을 느껴 "조선에서 동방의 법연을 엮어내 달라."는 소망과 함께 부처님 사리를 전달하면서 들어서게 되었다. 스리랑카 스님과의 법연이 있어서 그런지, 진신사리탑의 외관은 여느 탑과 달리 쪼뼛하게, 약간 불안정하게 솟아 있다. 부처님 진신사리탑 건립은 1929년 봄의 일이었다. 창건 100주년을 3년 앞두고 있는 조계사의 변화는 눈에 보인다. 그만큼 다각도로 진행되고 있다. 한창 대웅전을 해체 복원할 때는 여기가 사찰이 아니라 건설현장이 아니냐고 여길 정도였다. 어찌 보면 다 한국불교의 1번지다운 면모를 되찾기 위한 진통이었다. 대웅전 옆 백송 부근에는 대웅전 높이 1.5배의 목탑을 세울 예정이다. 대웅전 앞쪽에 들어서있는 을유문화사 건물도 사들여서 마당을 넓히고, 문화상품과 기념품 판매소를 한옥으로 배치할 계획이다. 이미 불교박물관과 조계종 총무원 건물은 완공되었다. 4단계로 나누어 중창불사를 기획하고 있는 조계사는 2단계로 절 마당에 들어있던 여관을 헐고 그 자리에 시민선원을 짓고 있다. 조금 왼쪽으로 기울어진 극락전도 바로잡고, 불법 건축물인 범종루도 헐고 여법하게 새로 지을 예정이다. 일주문 건너, 공터로 남아있는 조계사 부지에는 총무원과 함께 '내외국인 선체험센터'를 짓게 된다.

◈ 새로운 100주년을 향해 초발심 신행 수행 더 강화

중창불사한 대웅전은 하루 24시간 개방체제로 바뀌었다. 기도소리가 멈추지 않는 '깨어있는 성지'로 새로운 100년을 준비하고 있는 조계사는 예전에는 종로통, 중앙청 부근에서는 가장 높고 큰 건물이어서 이 절을 표준 삼아 거리를 짐작할 정도였다.

원래 조계사 터는 전의감과 민영환의 집, 3·1독립선언소 인쇄소인 보문당 등 역사의 숨결을 간직한 곳으로 경복궁-조계사-인사동-북촌-창경궁으로 이어지는 문화벨트에 속해 있다. 한때 도심의 빌딩 숲에 파묻혀서 잘 보이지도 않았으나 작년에 대웅전 왼편으로 일주문을 내면서 멀리서도 한국불교계의 일번지가 여기임을 느낄 수 있다. 200주년을 향한 새로운 걸음을 준비하면서, 조계사가 초발심을 강화하고 있음을 느끼게 해주는 대목이다. 이제까지 조계사는 도심 한복판에 협소하게 자리 잡음으로써, 산사처럼 청정하고 한적한 불취를 느끼기는 어려웠으나 이번 4단계 불사로 면모를 일신할 것으로 보인다. 조계사는 우리 근대사와 같은 호흡, 같은 아픔을 겪었다. 조계사의 창건은 1910년으로 거슬러 올라간다. 당시 총독부는 조선사찰령을 내려, 우리나라 모든 사찰을 일본사원인 장충단의 박문사에 귀속시키려고 하였다. 그러나 마곡사 주지 만공 스님, 만해 스님 등이 조선불교개혁안을 내면서 조선불교조계종이 발족되었고, 제1대 종정에 방한암 스님이 취임하였다. 이후 왜색화된 불교를 척결하는 것을 내세운 불교정화운동, 비구대처 갈등 등을 거쳐서 조계사는 한국불교의 중심사찰로 자리 잡았다.

◈ 세상살이 곤란 없애는 데 앞장서기를

곳간에서 인심 난다고, 일부러 조계사 대중공양간을 찾았다. 대중공양간에서는 30여 명의 우바새들이 7보시 가운데 화안시(환히 웃는 얼굴로 하는 보시)를 하면서 공양봉사에 여념이 없다. 물썽하게 푹 속까지 찐 밥에 콩나물, 열무김치, 두부 한 조각, 미역국물을 내어준다. 워낙 많은 사람들이 이용하다 보니, 1천 원씩 받는다. 주변 직장에서 찾아오는 사람도 꽤 많은 걸로 봐서 조계사 공양이 널리 알려져 있나보다. 조계사는 한국불교계에서 가장 큰 세력을 형성하고 있는 대한불교 조계종의 총본산일 뿐 아니라 가장 많은 신앙인을 지닌 종단이기도 하다. 임제선사가 설파했듯이 조계사가 언제 어디서나 어떤 환경에서도 긍정적으로 생각하고, 세상살이의 곤란을 없애는 데 앞장선다면, 그 영향력은 엄청나고 또한 조계사에서 뿜어져 나오는 향기가 세상을 아름답게 뒤덮을 수 있으리라.

글·사진 최미화기자 magohalmi@msnet.co.kr

▨ 대웅전 동쪽 회백색 백송…수령 500년 천연기념물

조계사 대웅전 동쪽에는 한 아름이 넘는 백송이 있다. 원래 가지는 몇 개 되었으나 희한하게 대웅전으로 향하는 가지만 살아있다. 5백 년 된 이 백송은 조선시대에 중국을 들락거리던 사람이 가져다 심은 백송 가운데 한 그루인데, 천연기념물 제9호로 지정되어 있다. 원래 명칭은 서울 수송동 백송으로 되어있는데, 극락전 뒤편 수송동이라는 동명이 바로 이 수송동(壽松洞) 백송에서 유래되었다. 3엽송인 백송은 연륜을 거듭할수록 수피가 벗겨져 회백색으로 변하는 희귀한 나무이다.

최미화기자

댓글 많은 뉴스

이재명 90% 득표율에 "완전히 이재명당 전락" 국힘 맹비난

권영세 "이재명 압도적 득표율, 독재국가 선거 떠올라"

[우리 아기가 태어났어요]신세계병원 덕담

"하루 32톤 사용"…윤 전 대통령 관저 수돗물 논란, 진실은?

'이재명 선거법' 전원합의체, 이례적 속도에…민주 "걱정된다"