흔히 교도소 담장을 '6척 담장'이라고 부른다. 6척이라면 1m80㎝ 정도다. 하지만 실상은 다르다. 대구교도소만 해도 민간인 출입이 가능한 외정문과 수용소 내부로 통하는 (내)정문이 있는데, 이 담장의 높이는 각각 2.5m와 5m다. 그래서 교도관들은 이를 '19척 담장'이라 부른다. 6척이든 19척이든 별로 중요하지 않은 것인지도 모른다. 교도소 담장은 안과 밖의 세상을 경계 짓는 딱 그만큼의 높이다. 대구교도소(달서구 화원읍)가 올해로 개소 100주년을 맞는다. 대구교도소의 역사를 돌아본다.

◆경상감영 감옥에서 대구교도소까지

대구교도소의 기원은 1908년 '대구감옥(大邱監獄)'으로 거슬러 올라간다. 을사늑약(1905년)이 맺어지고 국권을 빼앗긴 지 3년 만이다. 대구감옥은 경상감영 내에 문을 열었다.

대구감옥의 시설은 매우 열악했다. 제대로 된 감옥시설을 갖춘 곳은 경성감옥이 유일하고 대구감옥은 감방 3개에 온돌도 없었다. 대구교도소 송석근 교감은 "감방이 너무 좁아 수감자가 교대로 잠을 잤을 정도"라고 전했다.

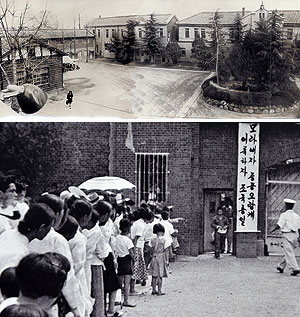

대구감옥은 1921년 중구 삼덕동(현 경북대 치대와 일신학원 사이)으로 자리를 옮긴다. 1923년에는 '대구형무소'로 개칭된다. 한국전쟁은 대구형무소에도 시련이었다. 6·25 당시 전국의 행형 시설이 파괴되자 대구형무소에는 전국의 재소자와 간수들이 밀려들었다.

대구형무소는 1961년 5·16 군사 혁명을 계기로 대구교도소로 이름을 바꾼다. 삼덕동 시절 대구교도소는 빨간 벽돌 담장으로 유명했다. "5·16이 있고 나서 담장색이 흰색으로 바뀌었어요. 안에는 일본식 목조건물이 대부분이었습니다. 당시만 해도 사회기강이 엄하던 터라 교도소는 범접하기 힘든 곳이었어요." (대구 교정 동우회원인 여광석씨)

대구교도소가 현재의 위치인 달성군 화원읍으로 옮긴 것은 1971년 6월이다. 50년간 역사의 격동기를 헤쳐왔던 삼덕동 형무소는 이후 주택가로 변하면서 추억 속으로 사라졌다.

◆한때 전국 최대 교도소

대구교도소는 공안사범과 2범 이상 누범자 등을 가둬두는 중구금 교도소로 분류된다. 살인·강간범, 누범, 거물급 조직폭력배 등이 현재도 이곳에 있으며 비리 정치인·공무원들도 거쳐 갔다.

대구교도소는 한때 국내에서 서울구치소 다음으로 큰 행형시설이었다. 대구교도소장을 지낸 정상문씨는 "한때 수용 재소자가 4천500명에 달했다. 기관 서열로는 서울구치소 다음이었고 당시 대구교도소장직은 영전 자리였다"고 말했다. 현재 대구교도소의 재소자 인원은 2천여명이다.

정씨는 "대구 50사단 내에 삼청교육대가 있었다. 당시에 교도소 재소자들도 '삼청교육 정신'이라는 이름으로 삼청교육대에서 교육을 받았다"고 했다. 삼청교육대가 생기면서 "이렇게 좋은 교육을 죄수들도 당연히 받아야 하지 않느냐"는 상부의 지시 때문이었다는 것이다. 대구교도소에는 현재도 중범수가 많다. 영화 '홀리데이'의 소재가 됐던 '지강헌 탈주사건(1988년)'때 지강헌과 함께 탈주했던 3명이 아직도 남은 형기를 여기서 살고 있다. 사형수도 8명이 머물고 있다. 한때 죄수들의 두려움의 대상이던 청송교도소도 대구교도소에는 미치지 못한다고 교도관들은 입을 모았다.

◆별들의 고향

오랜 역사만큼이나 대구교도소에는 일화가 많다. 2000~2002년 즈음이다. 당시 대구교도소에는 J 울릉군수, C칠곡군수, K성주군수, K청도군수, S울진군수 등 군수 4, 5명이 비슷한 시기에 함께 수감돼 있었다. 당시 이들을 면회 왔던 한 군수는 자신과 같은 군수들이 너무 많은 것을 보고 "(군수)회의를 여기에서 해야겠네!"라고 했다고 한다. 당시 교도관들 사이에서도 '군수협의회'라는 말이 나돌았다. 오래 회자되는 사람도 많다.

"S울진군수는 장군 출신답게 박정희 전 대통령을 연상하게 하는 작지만 다부진 몸에 절도 있는 행동으로 유명했어요. 처음 입소할 때 신체검사를 하는데 대부분의 사람은 체면 때문에 머뭇거렸지요. 그런데 S군수는 '당연히 해야지요'라며 옷을 모조리 다 벗었답니다." 한 고참 교도관의 기억이다.

"1990년대 깃털론으로 유명한 H씨가 있었어요. 상당한 풍체를 자랑하는 거물정치인다운 행동을 하던 사람이었습니다. 그에 반해 건설업체를 운영했던 모 회장은 교도소 내에서 하는 행동도 장사꾼에 지나지 않았어요." (또 다른 교도관의 회상)

3년 전 영화배우 출신으로 국회의원을 지낸 K씨가 수감되자, 그의 아내가 매일 면회를 왔다고 한다. 박근혜 피습으로 유명한 J씨의 경우 교도소 내에서도 직원폭행 등 늘상 문제를 일으키는 인물이었다고 한다.

◆교도소엔 콩밥이 없다

"10년 전만 해도 교도소 안에 고양이만한 쥐들이 돌아다니고 갓 태어나 눈도 뜨지 못하는 생쥐를 데려다 키우는 재소자도 있었어요. 외로움과 인간 내면 깊숙이 자리한 측은지심이 아닐까요." 30여년 경력의 고참 교도관의 말이다. 이런 빠삐용 같은 모습을 이제는 찾아볼 수 없다.

수용자 처우·환경은 많이 좋아졌다. 대구교도소에서 콩밥이 없어진 것은 1986년으로 거슬러 올라간다. 그 전만 해도 쌀, 보리, 콩 비율이 3대 5대 2였다. 일명 '틀밥', '가다밥' 이라는 이름으로 배식을 하던 식이었다. 그러던 것이 1986년 5대 5, 1989년 6대 4, 1994년 7대 3, 1998년 8대 2로 바뀌어 현재에 이르고 있다. 한 교도관은 "지금은 쌀이 남아돌아 거의 백미 수준"이라고 말했다. 요즘에는 1식3찬, 고기반찬이 끼니마다 거르지 않고 나온다. 오죽하면 '야채 좀 달라'는 소리가 나올까. 교도소 내에 설치된 병원과 의무국에서 일일 처리되는 약 처방, 진료는 1천건에 달한다고 한다.

'감빵', '범털', '방장', '꽈배기(누범을 일컫는 말)' 등의 이름도 사라진 지 오래다. 수용자들이 머무는 방은 '거실'로 불린다. 거실은 10명 내외가 사는 혼거실과 독거실로 나뉘는데, 겨울에는 히터와 전열 처리된 바닥 때문에 추위를 잊고 지낼 정도다. 아직도 거실 내에는 선풍기뿐이라 열대야 여름이 가장 힘들지만 옛날에 비하면 좋아졌다. 거실 내 화장실은 수세식 양변기로 바뀌었고 싱크대가 있어 여름밤엔 샤워도 가능하다. 화상 접견도 가능하다.

대구교도소가 화원으로 온 지 37년. 시설이 많이 낡아 이전 논의가 여기저기서 흘러나오고 있다. 이에 대해 김영수 대구교도소장은 "법무부나 대구시로부터 아직까지 공식적으로 전달받은 바는 없다"고 말했다.

최병고기자 cbg@msnet.co.kr

댓글 많은 뉴스

이재명 90% 득표율에 "완전히 이재명당 전락" 국힘 맹비난

권영세 "이재명 압도적 득표율, 독재국가 선거 떠올라"

이재명 "TK 2차전지·바이오 육성…신공항·울릉공항 조속 추진"

대법원, 이재명 '선거법 위반' 사건 전원합의체 회부…노태악 회피신청

포항 찾은 한동훈 "박정희 때처럼 과학개발 100개년 계획 세울 것"