스무살 무렵에 야채 배달 일을 한 적이 있다. 주인은 할머니였는데 발음이 분명치 않았다. 특히 어떤 상점의 상호를 말할 땐 정말 애매한 발음을 뱉기 일쑤였다. 다른 발음, 예컨대 배추, 파, 시금치, 쌀은 정확한데 무슨 상호만 불분명했다.

나는 때때로 할머니의 애매한 발음에 짜증을 냈다. 상호를 정확히 모르니 헤맬 수밖에 없었기 때문이다.

'뭐라고요? 다시 말씀해주세요.'

할머니는 힘주어 다시 말했다. 여전히 애매한 발음에 힘만 잔뜩 들어가 있었다. 우리말에 없는 발음이었다. 그런 일은 잦았다. 그래서 나는 약도를 들이밀기도 했다. 내가 아는 대략의 약도를 그리고, 여기는 무슨 가게, 여기는 은행, 이쪽은 약국, 그럼 할머니가 말씀하시는 가게는 어디냐?

할머니는 내가 그린 약도를 쳐다보지 않았다. 대신 그 흐릿한, 알아들을 수 없는 발음을 반복했다. 할머니는 '저쭈로 쪼매'라는 식으로 설명했고, 나는 동서남북, 몇 미터라는 식으로 듣고 싶어했다.

나중에 안 일이지만 할머니는 한글을 몰랐다. 극히 일부만 알았다. 그래서 아는 낱말은 정확하게, 나머지 부분은 흐릿하게 말씀하셨다. 그리고 내가 나머지 부분을 알아듣기를 바랐다. 할머니는 당신이 한글을 배우지 못했다고 말하지 못했다.

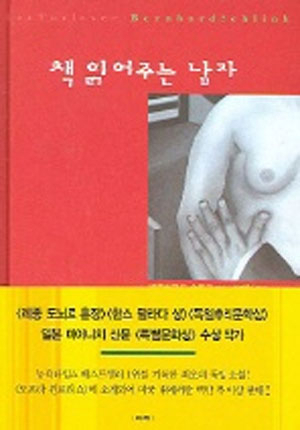

소설 '책 읽어주는 남자(베른하르트 슐링크)'의 주요 키워드가 문맹이다. 전쟁이 끝났고 나치 대원이었던 한나는 철도회사에 근무한다. 그녀의 업무는 단순노무다. 세상은 나치 전범에 대한 재판으로 시끄럽다. 그러나 전범에 대한 추적은 아직 한나에게 미치지 않았다.

열다섯살 고등학생 미하엘과 서른여섯살 한나는 사랑하는 사이다. 성행위가 끝나면 한나는 미하엘에게 책을 읽어달라고 한다. 미하엘은 한나를 책을 좋아하는 여자라고 생각한다. 두 사람은 나란히 침대에 눕고 미하엘은 그녀에게 책을 읽어준다.

어느 날 철도회사에서는 한나에게 승진을 통보한다. 이제 그녀의 일은 단순노무가 아니다. 무엇인가를 기록해야 한다. 누구나 승진을 원하지만 한나는 원하지 않았다. 글자를 모르는 그녀는 글자를 알아야 하는 업무를 감당할 수 없었다. 그렇다고 '사실 나는 글을 몰라요. 그러니 단순노무를 하겠어요'라고 말할 수 없었다. 한나는 도망치듯 철도회사를 떠났고 소식이 끊어졌다.

세월이 흘러 법대생이 된 미하엘은 전범 재판장에 실습 나간다. 거기서 옛 연인이었던 한나를 만난다. 한나는 전범으로 재판받고 있다.

한나는 이미 자신의 범죄를 시인했다. 범죄를 인정하는 서류에 서명도 했다. 그러나 어딘가 석연치 않다. 서명한 사람이 한나가 아니라는 주장도 나왔다. 변호사는 한나의 필체를 통해 진위를 밝히자고 말한다. 그러나 한나는 '내가 서명했다. 필체감식 따위는 필요 없다'고 말한다. 비슷한 범죄를 저지른 동료들은 금고형 정도를 받지만 한나는 종신형을 선고받고 18년을 복역한다. 한나는 문맹임을 감추기 위해 승진의 기회를 뿌리쳤고, 나치전범의 죄를 뒤집어썼다.

한나의 행위는 상식적으로 납득하기 힘들지만 그럴 수 있다. 읽고 쓸 수 있는 사람에게 읽고 쓰기는 아무런 문제가 되지 않지만, 문맹자에게 읽고 쓴다는 문제는 18년 징역형과 바꾸는 '숨기고 싶은 비밀'일 수 있다.

대학을 나오지 않은 사람은 '대학을 나오지 않았다'고 말하지 않으면 음흉한 사람이 되기 십상이다. 장애인 어머니를 둔 초등학생은 '내 어머니는 장애인이에요'라고 말하지 않으면 '숨기려 했던 게 틀림없어'라는 친구들의 쑥덕거림을 듣는다. 명문대학을 나온 사람, 어머니가 장애인이 아닌 사람은 아무런 말을 하지 않아도 그만이다. 장점은 숨겨도 그만이지만 약점은 남김없이 드러내지 않으면 '거짓말쟁이'가 될 수도 있다.

아직 덜 자란 사람의 콤플렉스로 치부할 수도 있지만, 그건 별 꿀릴 게 없는 사람의 생각이다. 자신의 약점을 드러내는 일은 생각보다 어렵다. 자신의 약점이나 상처를 드러낼 수 있는 사람은 그 약점과 상처를 이미 극복한 사람이다.

상대의 과거를 모두 알아내지 않으면 못 견디는 사람이 있다. 심지어 복중에 든 마음까지 모조리 확인하고 싶어하는 사람도 있다. 배를 갈라 그 속에 든 것을 확인한다고 해서 별로 달라질 것도 없는데, 굳이 배를 가르고 싶어한다. 어쩌면 그는 복중에 든 진실을 알고 싶은 게 아니라 다만 배를 가르고 싶은 것인지도 모른다.

상대가 먼저 말하지 않는 것을 굳이 물을 필요는 없다. 마주 앉은 상대의 과거를 모두 알아낸다고 해서 그 사람을 모두 알 수도 없다. (사람은 시시각각 변하니까) 게다가 평범한 우리가 상대의 과거를 모두 알아야 할 이유도 없다. 세상은 법정이 아니고 우리는 판관이 아니니까.

earful@msnet.co.kr

댓글 많은 뉴스

이재명 90% 득표율에 "완전히 이재명당 전락" 국힘 맹비난

권영세 "이재명 압도적 득표율, 독재국가 선거 떠올라"

이재명 "TK 2차전지·바이오 육성…신공항·울릉공항 조속 추진"

대법원, 이재명 '선거법 위반' 사건 전원합의체 회부…노태악 회피신청

포항 찾은 한동훈 "박정희 때처럼 과학개발 100개년 계획 세울 것"