사회부 기자들의 일상을 다룬 TV 드라마 '스포트라이트'가 화제다. 많은 시청자들은 '기자들이 정말 저렇게 살아?'라고 생각할 법도 하다. 그렇다면 매일신문 사회부, 그것도 경찰팀 기자들의 생활은 어떨까? 경찰 기자 또는 사건 기자를 '마와리'라고 부른다. 경찰서를 뺑뺑 돈다는 의미의 '찰회(察廻)'를 일본말로 '사츠마와리'라고 하는데 여기에서 유래한 말이다. 19일 오후부터 20일 아침까지 사건 기자의 하루를 취재 수첩에 담아보았다. 그들의 일상적인 하루를 만나보자.

◆19일 오후 1시 서구청 기자실

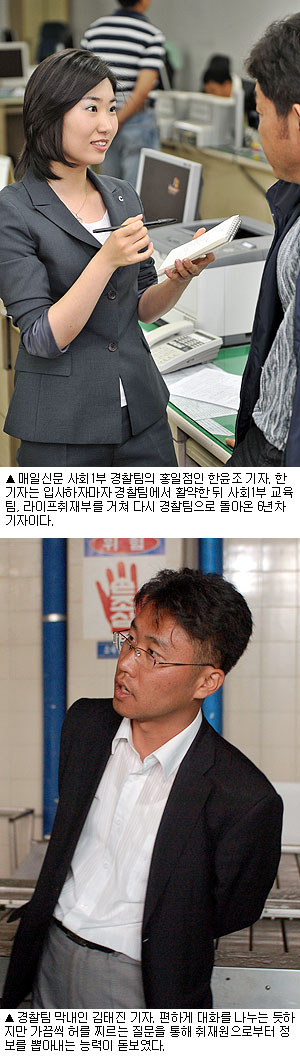

기자실이 대구 서구청 본관 3층이라고 듣고 찾아갔지만 구청 안내도에 '기자실'은 없었다. 여기저기 물어서 겨우 찾았다. 한때 기자실 폐쇄 문제로 나라가 떠들썩했던지라 무척 궁금하던 곳. 오늘 만난 사람은 매일신문 사회1부 경찰팀 김태진 기자. 기자실 안은 매우 분주했다. 다른 방송사와 신문사 기자들이 한창 취재에 열을 올리고 있었다. 모두 한손에는 전화를, 한손에는 노트북 자판 또는 펜을 잡고 있었다. 김 기자 역시 "왔어요? 잠깐만 앉아 있어요"라고 말한 뒤 열심히 노트북 자판을 두들겼다. 작성한 기사를 수정 중이라 했다. 일반적으로 사용하는 워드프로세서 프로그램이 아니었다. 원고지 매수를 바로 확인할 수 있고 작성 후 바로 송고와 함께 수정과 작업 단계까지 확인 가능한 사내 자체 프로그램이란다. 김 기자와 함께 가볼 곳은 대구 축산물시장. 출발 전에 기자실을 잠시 둘러보았다. 온갖 신문이 책상에 즐비했고, 컵라면과 커피 등 간단한 먹을거리도 있다. 편안한 소파와 함께 접이식 침대까지 있는 걸 보면 한 살림 살아도 될 법하다. 다른 기자들과도 인사를 나누었지만 몇마디 대화가 오갈 새도 없이 전화벨이 울려댄다. 출입처가 같다 보니 주말을 제외하곤 거의 매일 본단다. 기자실을 나설 때 모 기자가 이렇게 말했다. "학생, 절대로 기자 하지 마!"

◆19일 오후 3시 대구 축산물도매시장

김 기자의 차를 타고 취재장소로 이동했다. 내비게이션도 없는데 막힘 없이 길을 찾았다. 드라마에선 기자들이 택시에서 먹고 자고 다 한다던데, 매일신문 기자들은 그렇지 않은 듯하다. 하기야 일일이 택시를 잡으려면 무척이나 힘들 것이고, 도착한 취재 장소는 택시가 잘 다니지 않는 구석진 곳이라 이런 곳에서 이동하려면 자가 운전은 필수라는 생각이 들었다.

기자실에서도 마셨는데 취재처에서도 커피를 내온다. 하루에 이런 차나 음료를 10잔도 넘게 마신다고 하니 건강에 지장이 없는지 모르겠다. 김 기자는 "하루에 10잔 넘게 커피를 마신 적도 있는데 잠만 잘 오더라"며 너스레를 떤다. 대화로는 답을 다 듣지 못했는지 직접 도축현장을 살펴보았는데, 담당자가 본래 일반인이 출입하기 힘든 곳이라고 했다. 일반인이 쉽게 접할 수 없는 곳을 가고 정보를 획득할 수 있는 것, 기자의 참 맛은 이런 것이 아닐까? 지독한 냄새도 나고 약간은 으슥한 분위기에 긴장도 했지만 김 기자는 익숙한 듯 이리저리 살펴보다 궁금한 것이 생기면 바로 담당자에게 질문한다. 취재 중에도 역시 전화는 계속 울린다. 이렇게 전화와 문자가 끊이지 않는 걸 보면 휴대전화가 없으면 가장 불안해 할 사람들이 기자라는 생각이 든다. 김 기자는 "언제 어느 곳에 있든지 통신 유지가 돼야 하는데 주말에도 예외 없이 긴급하게 나가는 경우가 생긴다"고 했다. 한달 휴대전화 사용료만 기본 10만원이 나온다고.

◆19일 오후 5시 매일신문사

오후 일정을 마치면 기자들은 그제야 편집국으로 '출근'한다. 기자들은 아침에 출입처인 경찰청이나 구청으로 출근하다 보니 다른 회사와는 다르게 하루에 가장 마지막으로 찾는 곳이 본사다. 기자별로 취재 장소가 다른 만큼 시간은 일정치 않지만 5시 이후가 되면 하나 둘씩 모이기 시작한다. 회의인지 휴식인지 알 수 없는 한시간가량의 대화가 흐른 뒤 곧바로 기사 작성과 수정에 들어간다. 거의 1분에 한번꼴로 '찰칵 찰칵' 소리가 들렸다. 카메라 셔터소리가 아니라 라이터로 불 켜는 소리다. 담배를 입에 달고 사는 그들, 기자는 건강이 나쁠 수밖에 없다. 한시간 정도의 작업이 끝나고, 경찰팀 캡(팀장) 최병고 기자가 "마무리하고 밥 먹자"는 말에 부산하던 편집국도 금세 정리됐다. 일주일에 2, 3번은 술을 마신다는 경찰팀. 가정이 있는 기자들은 고역일 것 같다. 메뉴는 삼겹살에 소주. 즐거운 시간을 보내기엔 이보다 더한 자리가 있을까 싶다. 경찰팀 기자들이 최근 힘들었던 이야기들을 하자, 선배 기자들은 과거 무용담을 들려주며 "임마, 옛날에는 이랬어"라며 받아친다. 선배와 후배의 자유로운 대화와 술자리, 일반 기업과 달리 너무 즐거운 분위기라 원래 이렇게 좋으냐는 물음에 매일신문의 독특한 사풍이라고 기자가 답한다. 술자리로만 보면 가장 매력적인 직장이 아닐까 싶다.

◆20일 오전 7시 수성경찰서와 법원

전날 회식에 피곤했을 법도 한데 아침 이른 시간 출근이다. 피곤하지 않으냐는 물음에 "피곤하지! 그렇다고 안 나올 수 있나"라며 답한 이는 경찰팀 최두성 기자. 제대로 인사할 겨를도 없이 바로 경찰서로 들어간다. 경찰서에서는 따로 기자실이 없어 1층 강력범죄수사팀으로 이동했다. 이른바 '강력반'이다. 당직자와 인사를 나눈 후 밤새 어떤 일이 일어났는지 확인한다. 최 기자는 "여기서 특별한 사건이 생기면 바로 보고 후 취재나 기사 작성을 한다"고 했다. 다행히 오늘은 특별한 일이 없는 듯하다.

수성구청으로 이동했다. 수성구청 3층에 위치한 기자실. 최 기자와 반갑게 인사를 나눈 다른 기자들이 대뜸 "취재 따라왔다고? 오늘은 별일이 없네. 우리 만날 이렇게 노는 거 아냐!"라며 너스레를 떨었다. 그렇다. 가끔은 이런 날도 있어야 기자들도 살 수 있는 것이 아니겠는가. 이 시간대가 그나마 한산한 시간이라 전하는 그는 그제야 아침 식사를 컵라면으로 대신했다. 여유로우면 쉴 법도 한데 그는 다시 경찰서로 자리를 옮겨 청사 주요 사무실을 순회한다. 인사치레라고 하지만 대화에서 취재에 필요한 것을 뽑아낸다. 대화에서 인터뷰로 자연스럽게 넘어가는 기술은 정말 배우고 싶다는 생각마저 들게 했다.

▶이 기사는 영남대 학보사 편집부국장인 정재훈(20·영남대 경제금융학부 3년)씨가 취재해 작성했습니다. jisanida@hanmail.net

댓글 많은 뉴스

국힘 김상욱 "尹 탄핵 기각되면 죽을 때까지 단식"

[단독] 경주에 근무했던 일부 기관장들 경주신라CC에서 부킹·그린피 '특혜 라운딩'

민주 "이재명 암살 계획 제보…신변보호 요청 검토"

국회 목욕탕 TV 논쟁…권성동 "맨날 MBC만" vs 이광희 "내가 틀었다"

최재해 감사원장 탄핵소추 전원일치 기각…즉시 업무 복귀