이 세상에 존재하는 모든 것들은 '시간의 굴레'에서 벗어날 수 없다. 세월이 흐르면 '시간의 무덤' 속으로 걸어가야 하는 게 피할 수 없는 숙명이다. 이 같은 연유로 시나브로 사람들로부터 사라져간 것, 잊혀져간 것들이 너무도 많다. 그 가운데 대표적인 것이 사람들의 정이 흘러넘치던 시골장과 삶의 흔적이 고스란히 깃든 산길이다. 도로와 자동차에 밀려 시골장과 산길은 추억의 뒤안길로 자취를 감췄다. 어쩔 수 없는 일이라고 치부할 수 있지만 안타까운 일이기도 하다.

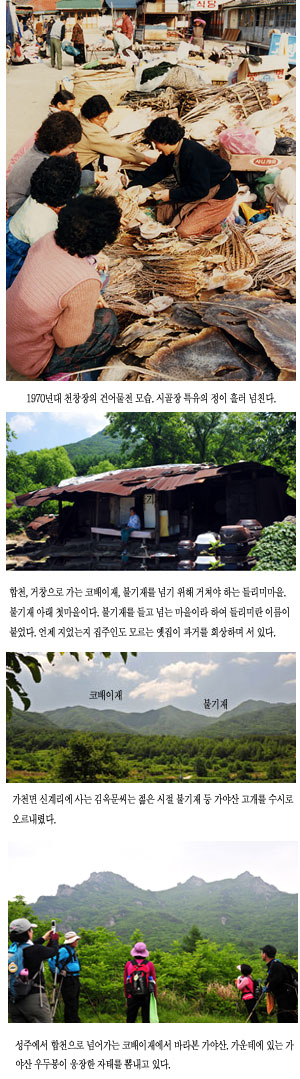

자연과 인간이 더불어 사는 지혜를 보여주는 가야산 자락에도 추억의 존재가 된 시골장과 산길이 있다. 가천면 천창장과 코배이재, 불기재, 돌목재 등을 넘는 산길이다. 이곳을 돌아보면 사람 사는 멋과 정을 느끼는 것은 물론 새삼스레 인생이 무엇인가를 성찰하게 된다.

민초들의 삶의 터전, 천창장!

성주군의 서쪽에 위치한 가천면(伽泉面). 서남쪽에 위치한 가야산을 경계로 경상남도 합천군, 거창군과 접하고 있다. 또 서쪽으로는 김천시 증산면과 이웃하고 있다. 가천면은 가야산, 옥계 등 산과 계곡이 수려해 천혜의 경승지로 일찍부터 이름이 났다.

가천면 면소재지가 창천리(倉泉里)다. 마을 이름이 창천으로 정해지기까지에는 우여곡절이 있다. 원래 이곳은 천평(泉坪:샘바대)이라 불렸다. 샘이 있는 너른 들판이란 뜻. 실제 창천리는 가야산과 형제봉에서 뻗어내린 산능선과 계곡이 대가천에 유입되는 평지에 자리를 잡고 있다. 곳곳에서 지하수가 용솟음치는 모습도 확인할 수 있다.

천평은 18세기 초반에 천창(泉倉)으로 이름이 바뀌었다. 1715년(숙종 41년) 목사 윤헌주(尹憲柱)가 양곡을 보관하기 위해 천야창(泉野倉)을 세운 연유로 마을 이름을 천창이라 고쳐 부르게 된 것. 1914년 행정구역 개편 때에는 천창에서 창천으로 다시 이름이 바뀌었다. 천창이란 음이 일본어인 '센소(戰爭)'와 음이 같다고 해서 창천으로 고쳐 불렀다는 얘기가 있다. 일제에 의해 유서 깊은 마을 이름이 수난을 당한 셈이다.

이 창천리를 무대로 화개장과 더불어 경상도에서도 알아주던 시장인 '천창장(천평장)'이 번성했다. 그 역사가 무려 수백년에 이른다. 지금은 시장 터에 집이 들어서는 등 그 흔적조차 찾아보기 힘들지만 1960년대까지만 해도 천창장은 영화를 누렸다. 창천리에 사는 이동식(84), 한건호(79)씨로부터 천창장에 대한 생생한 이야기를 들어봤다.

"1일과 6일, 한달에 6번가량 천창장이 열렸는데 정말로 대단했지요. 장날이면 성주 사람들은 물론 김천, 거창 사람들은 가야산을 넘어 장에 오고 대구와 합천, 고령에서도 사람들이 많이 몰려왔지요. 사람들이 워낙 많아 '뽀얗다'는 말이 딱 들어맞았어요. 장날에 주막에서 판 막걸리가 100말에 이를 정도였습니다." "대목을 앞둔 장날이면 사람들이 어깨를 부닥치며 지날 정도로 복잡했어요. 아는 사람을 만나면 막거리를 같이 나누며 안부를 물을 만큼 사람사는 정(情)도 넘쳤어요. 수십년이 흐른 지금도 사람들로 북적대던 천창장이 또렷하게 기억이 납니다."

천창장은 성주를 비롯한 경상도 중부지역 민초들의 생활에 큰 역할을 했다. 성주, 대구, 현풍, 합천, 거창, 김천 등지를 도는 부보상들의 중요 루트였던 것. 장날이면 사람들이 워낙 많아 '터져나갈 지경'이라는 표현이 들어맞았다. 또 천창장은 상거래 외에 장꾼을 통해 원근에 사는 친지 등의 소식을 묻고 전하는 통신수단이 되기도 했다. "천창장에 가면 세상 돌아가는 이야기를 다 들을 수 있었다"는 게 이, 한씨의 이구동성이다.

워낙 큰 시장이었던 만큼 천창장에서 팔고 사는 물품도 각양각색이었다. 요즘 유행하는 말로 "없는 것 빼고는 다 있었다"는 것. 우선 가야산 일대에서 나오는 목재를 이용한 쟁기 써레 베틀 물레 목기 나막신 광주리 짚신 멍석 삿갓 발 돗자리 등의 수공예품이 토산품으로 꼽혔다. 쌀 보리쌀과 같은 곡물류와 삼베 명주 등 직물류, 소 돼지 개 닭 등 축산류, 도라지 고사리 다래순 등 산채류, 옻 지피 등의 약재, 꿩 토끼 너구리 등 수렵물과 그 가죽류가 주로 팔렸다. 외지에서 온 장돌뱅이들로부터 사는 물품으로는 소금 조기 등의 해산물과 갓이나 망건, 의약품, 그릇류 등이 주류를 이뤘다. 또 대장간에서는 보습이나 괭이 등을 직접 만들었고, 한쪽에는 고령 등지에서 소몰이꾼들이 몰고온 소를 사고 파는 우시장도 사람들로 크게 북적댔다.

마음을 이어주던 가야산 옛길!

성주에서 열리는 천창장에 오기 위해 합천, 거창, 김천 사람들은 가야산의 높은 고개를 넘어왔다. 해발 800m에 이르는 고개를 허이허이 넘어 도보로 장을 보러 온 것이다. 가야산 정상인 칠불봉을 기점으로 서북쪽으로 합천으로 가는 코배이재, 거창으로 가는 불기재, 김천으로 가는 돌목재가 각각 자리를 잡았다.

가천면 신계리에 사는 김옥문(78·여)씨는 젊은 시절 이들 고개들을 수시로 넘나들었던 가야산 옛길의 산증인이다. "불기재 넘어 거창 개금마을에 친척이 살았지요. 새벽에 보리쌀을 삶아 놓고 고개를 넘어 친척 집에 도착하면 아직 아침을 안드셨어요. 고개를 넘는데 2시간도 안 걸린 셈이지요." 불기재 고갯길로는 소를 모는 소몰이꾼을 비롯해 거창과 성주를 오가는 사람들이 수없이 이용했다. 70평생을 가야산 자락에 산 김씨는 불기재 외에도 코배이재와 돌목재도 두루 넘었다. "예전에는 차도 없었고, 도로도 없었지요. 그렇다보니 가장 가까운 거리인 고갯길로 사람들이 많이 다닐 수밖에 없었어요. 사람들이 하도 많이 다녀 걷기에 불편하지 않을 정도로 길도 좋았어요."

세 고개의 이름도 재미가 있다. 코배이재는 고개를 오르려면 코를 땅에다 박을 정도로 가파르다고 해서 코배이재란 이름이 붙었다. 또 불기재는 아랫 마을인 불기마을에서 유래됐다. 이곳에는 철기시대의 꽃을 피운 풀뭇간이 있어 연장의 생산과 정비작업이 활발했다. 일부에서는 이 고개를 넘어가면 하루 만에 돌아오지 못한다고 해서 불귀재라고 부르기도 한다. 돌목재 경우엔 굳이 한자를 써서 '석항령(石項嶺)'이라고 하나 매우 잘못된 표현이라는 게 제수천 전 성주문화원장의 지적. 돌목재에는 돌이 없으며, 길이 가파르고 급해서 ㄹ자로 돌아가야 하기 때문에 돌목재란 이름이 붙었다는 것이다.

길은 인간과 함께 태어난 존재다. 그 길 위로 수많은 사람들이 오갔고, 그 길을 따라 마음과 마음이, 정과 정이 이어졌다. 그리고 굽이굽이 돌아가는 그 길은 삶의 애환으로 점철돼 있다. 길은 아무런 말이 없지만 그곳에는 고단한 인생사가 무수하게 박혀 있다.

한때 민초들의 삶의 터전이 됐던 가야산 산길은 숲이 우거져 지금은 등산객들이나 이용하는 오솔길이 되고 말았다. 그러나 가야산 산길에 사람들의 삶과 눈물, 땀이 차곡차곡 배어 있다는 것을 잊어서는 안 된다. 그 길에는 사람들 간의 정과 역사가 스며 있기 때문이다.

글·이대현기자 sky@msnet.co.kr 박용우기자 ywpark@msnet.co.kr 사진·박노익기자 noik@msnet.co.kr

※신령한 기운이 흘러 넘쳐 호랑이나 표범에 관한 이야기가 유달리 많은 가야산. '상생의 땅 가야산'에서 가야산 표범·호랑이 이야기(본지 2007년 11월 26일 18면 보도)를 따로 했으나 관련 사진을 못구해 아쉬움을 남겼다.

그러던 중 천창장을 취재하면서 만난 이동식씨와 김종만(68·성주군 가천면·전 성주군의원)씨를 통해 가야산 표범을 찍은 생생한 사진을 구하게 됐다. 이 사진은 1958년쯤 이씨가 성주군 금수면 영천동 지푼계곡에서 덫을 놓아 잡은 표범을 대구에 내다팔기 위해 옮겨온 것을 김씨가 안고 찍은 사진이다. 사진 상태가 좋지는 않지만 가야산 표범의 생생한 모습을 확인할 수 있다. 표범은 수놈으로 추정되며 수놈이 죽자 암놈이 1주일씩 밤마다 주변을 맴돌며 울부짖어 주민들이 바깥출입을 삼가는 등 불안에 떨었다는 게 이씨와 김씨의 회고다.

박용우기자

댓글 많은 뉴스

이재명 90% 득표율에 "완전히 이재명당 전락" 국힘 맹비난

권영세 "이재명 압도적 득표율, 독재국가 선거 떠올라"

[우리 아기가 태어났어요]신세계병원 덕담

"하루 32톤 사용"…윤 전 대통령 관저 수돗물 논란, 진실은?

'이재명 선거법' 전원합의체, 이례적 속도에…민주 "걱정된다"