옛 사람들은 초상화를 그릴 때 왜곡하거나 과장하지 않았다. 실제 인물 이상의 회화적 효과를 고려하지도 않았다. 오직 실제 인물에 가깝도록 그리려고 노력했다. 화가들은 천연두 자국이나 기미, 주근깨, 반점 같은 피부의 특성은 물론이고 눈꺼풀이나 수염을 그대로 그렸다. 눈의 형상, 잔주름, 눈의 흰자위에 나타난 핏기까지 있는 그대로 옮겼다. 이른바 '터럭 한 올이라도 틀리면 그 사람이 아니다'는 초상화의 명제를 철저하게 따랐다. 그만한 이유가 있었다.

지은이는 "초상화란 형(形)과 영(影)의 예술이다"고 말한다. '형'이란 그려지는 대상, 즉 인물 그 자체이며, '영'은 그려진 초상화를 말한다. 인간의 외적 모습(형)은 시시각각 변하지만, '형'의 배후에는 그 사람만이 가지는 불변의 본질, 즉 정신(神)이나 마음(心)이 있다. 지은이는 정신이나 마음은 외양의 배후가 아니라 하나의 중층구조로 '형'과 서로 연계돼 있다고 말한다. 그런 까닭에 화가가 '형'을 제대로 포착한다면 '형'과 구조적으로 연계돼 있는 정신이나 마음은 당연히 화면 위에 드러난다. 이를 초상화론에서는 '전신사조'(傳神寫照) 라든가 '사심'(寫心) 이라고 하는데, 한국의 화가들이 초상화를 그릴 때 터럭 하나까지 있는 그대로 그렸던 것은 그 엄정한 사실성을 통해 내면에 있는 '영'을 표현하기 위해서였다.

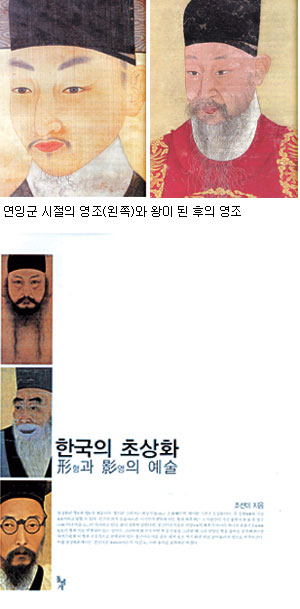

조선 영조 대왕의 연잉군 시절인 21세 때 초상과 왕이 된 후 51세 때 초상은 곡절 많은 영조의 삶을 짐작하게 한다. 영조는 궁중에서 제일 하급직인 무수리 숙빈 최씨의 몸에서 태어났다. 그는 왕세제 시절 궁중의 암투를 누구보다 뼈아프게 체감하면서 성장했다. 세제로 책봉되기 7년 전 그린 초상화에서 그는 눈 꼬리가 올라가고 길쭉한 얼굴, 젊은 나이임에도 패기는 보이지 않고, 신중하고 온유한 표정이지만 어딘지 울적한 기색이 보인다. 당시 그는 자신을 지지하는 노론 세력과 경종을 지지하는 소론 세력의 극심한 대결 속에 불안한 나날을 보내고 있었다.

왕위에 오른 뒤의 초상화 속 영조는 홀쭉한 몸체는 젊은 시절과 비슷하지만 정력적인 안색에 자신만의 권위적인 인상을 짓고 있다. 왕세제 시절의 소심하고 조심스러운 표정은 없고 깐깐하고 변덕스러워 보이는 얼굴을 보여준다.

조선시대의 초상화에서 자화상은 드물다. '스스로 그릴 가치가 있는 인물'이라는 자부심과 '그림 실력'까지 갖춰야 했기 때문이다. 그런 점에서 강세황의 자화상은 당시로는 파격이었다. 강세황은 키가 작고 외모가 볼품없었지만 대범한 성격과 높은 식견을 갖춘 인물이었다.

강세황의 자화상은 18세기 문인들의 자의식을 보여주는 대목이다. 강세황은 54세에 자기 삶을 스스로 정리한 '표옹자지'에 '외모는 볼품없지만 속은 영특하고 지혜롭다'고 쓰고 있는데, 자화상 역시 자신을 표현하는 수단으로 또 후세에 자신을 기억시키려는 방편으로 그린 것으로 추정된다.

당시 강세황은 정치적으로 소외된 문인으로 출사하지 못했다. 스스로 잘난 사람이라고 평가하는 '표옹자지'를 쓰고도 한참 뒤인 60세가 넘어 벼슬을 제수받아 조정으로 나아갔다. 늙어서 벼슬길에 나아가는 것이 세간의 눈총을 받았던 모양이다. 강세황은 70세에 다시 자화상을 그리고, 글을 덧붙였는데 '스스로 칭찬하고 스스로 만족해하는 마음'을 표현하고 있다.

이 책은 74점의 초상화 걸작을 통해 한국 초상화 예술과 초상화가 그려진 시대의 역사와 문화를 이야기한다. 역사적 관점으로 70여명의 초상화를 통해 초상화 속 인물의 삶과 그들이 살았던 시대상, 초상 주인공의 교유관계, 그린 화가의 이야기, 그림이 현재까지 전해지는 내력 등을 꼼꼼하게 풀어낸다. 또 회화적 관점에서 '예술성'이라는 잣대를 갖고 작품 자체를 충실하게 해석하고 평가한다. 작품 하나하나의 형식과 얼굴부터 발끝까지 상세한 표현기법, 작품 간 형식 및 기법의 흐름과 차이, 인물이 입고 있는 의복을 통한 복식사적 고찰 등 다양한 이야기들을 담고 있다. 584쪽, 4만5천원.

조두진기자 earful@msnet.co.kr

댓글 많은 뉴스

이재명 90% 득표율에 "완전히 이재명당 전락" 국힘 맹비난

권영세 "이재명 압도적 득표율, 독재국가 선거 떠올라"

[우리 아기가 태어났어요]신세계병원 덕담

"하루 32톤 사용"…윤 전 대통령 관저 수돗물 논란, 진실은?

'이재명 선거법' 전원합의체, 이례적 속도에…민주 "걱정된다"