운문호 아랫마을인 방지·대천리서 운문사로 들어가려면 댐(둑) 아래 다리를 이용해 동창천을 건너야 한다. 그런 뒤 곧바로 고개를 하나 넘으니, 그 이름은 '나팔고개'다. 고개 왼편에는 댐(둑)과 어깨를 겯고 봉우리가 하나 솟았다. 대천리서 운문호 쪽을 바라볼 때 홀로 오뚝해 보이는 그것의 이름은 '호산'(虎山·314m)이다.

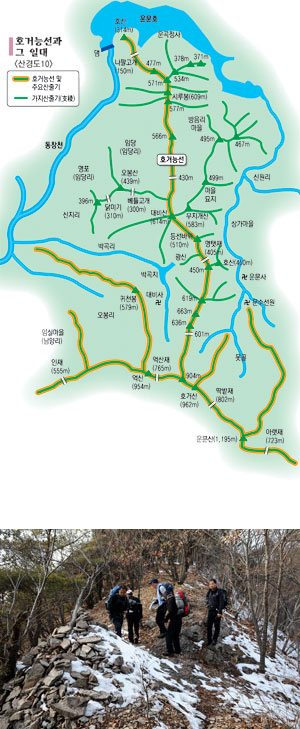

이 호산은, 호거산에서 북으로 내려선다고 했던 산줄기의 종점이다. 호거산을 머리 삼아 생겨난 산줄기가 호랑이산(호산)을 꼬리로 해서 주행을 마치는 형국이다. 그러니 이 산줄기에는 '호거능선'이란 이름이 제격일 듯하다. 전체 길이가 12㎞에 이른다.

호거능선은 900m대 높이로 호거산서 출발하나 금세 600m대로 낮아지고, 합계 3㎞ 정도 지나면 순식간에 400m대까지 떨어져 내린다. 그리고는 그 이후 대부분 구간에서 500±50m 정도의 높이를 유지한다.

그 중 400m대 폭락 지점은 호거능선서 산길 놓칠 위험성이 가장 높은 곳이다. 619m봉에서 순식간에 170여m나 추락함으로써 본 능선이 끊긴 듯 보이는 탓이다. 반면 거기서 동·서로 나뉘어 가는 지릉은 자연스럽고 완만히 이어졌다. 서편 박곡저수지나 동편 운문사 문수선원으로 내려서는 긴 지릉이 그들이다. 양쪽 계곡을 넘어 다니는 사람에게 분명 유익한 길 언덕이 돼 줄 터이나, 호거능선 종주 등산객에겐 각별히 조심할 구간이다.

폭락 지점서 시작된 400m대 높이는 그 후 2㎞ 가량 지속된다. 그 구간 최저점은 해발 405m의 재, 최고점은 유일하게 500m를 넘는 510m봉이다. 둘은 호거능선에서 특별히 중요한 지형이다.

# 405m재는 운문면 신원리와 금천면 박곡·신지·동곡리를 직결시켜주는 고개다. 그 서편 청도·화양읍이나 금천·매전 등의 사람들은 이 재를 넘어 운문사에 다녔다. 반면 동편 신원리 사람들은 그걸 넘고 박곡리를 지나 동곡리를 왕래했다. 옛날엔 동곡에 가야 중학교가 있고 거기 가야 장을 볼 수 있었다. 흔히 '산동'(山東)이라 일컫는 매전·금천·운문 3개 면 권역의 중심지가 동곡이기 때문이다. 동곡장은 저 멀리 밀양 산내서까지 운문분맥을 넘어 찾을 정도로 비중이 컸다.

이 재에 쌓인 애환은 이들만의 것도 아니었다. 울산·언양·양산 등의 등짐장수들은 운문재를 넘고 이 재를 또 넘어 청도 쪽으로 왕래했다. 건어물 같은 그쪽 산품을 지고 와서는 이쪽 산물인 명(목화송이)을 바꿔갔다.

운문면에 쳐들어 왔던 왜군이 서진을 시도할 때 택했던 통로도 이 재였다. 1594년 음력 10월에는 아군이 그렇게 재에 오르던 왜병들을 요격했다는 증언이 있다. 그 전투에 참가했던 손기양(1559~1617)이 훗날 자신의 '유운문산록'(遊雲門山錄·1614년)에서 설명한 내용이다.

이렇게 중요한 고개 이름을 두고 '청도지명유래지'는 '명태같이 생겨 명탯재라 했다'는 이야기를 채록해 뒀다. 하지만 그걸 전해들은 어르신들은 웃음을 참지 못했다. 코미디 속에나 나올 말장난이라는 뜻이다. 조심해 들어 보니 발음방식부터 달랐다. 경상도식 발음에서 '명태'는 앞의 '명'자에 악센트가 들어가는 반면, 어르신들 발음에서는 '탯'에 힘이 들어가면서 톤도 높아졌다.

이런 중에 그 이름을 '면치'(綿峙) 혹은 '면령'(綿嶺)으로 기록해 둔 옛 기록들이 여럿 발견됐다. 운문산을 유람하고 써 놓은 유산록들이다. 앞서 봤던 손기양의 1614년 글이 그걸 면치라 기록했고, 1642년엔 이중경(李重慶, 1599~1678), 1850년엔 김상은(金尙殷, 1807~1851), 1899년엔 장화식(蔣華植, 1871~1947)이 이 재를 넘었다고 써 뒀다. 그걸 읽고 다시 들으니 현지 어르신 중 상당수는 아예 '면탯재'라 발음하고 있음이 확인됐다.

여러 정황을 종합할 때 이 재의 이름은 '명탯재' 혹은 '면탯재'일 것으로 판단됐다. 그 중 '태'는 고개를 의미하는 '티'의 청도식 발음이니 그 뒤의 '재'와는 곶감겹말인 꼴이다. 또 '명'은 등짐장수들이 사갖고 돌아가던 그 명이고, 그걸 한자로 표기하다 보니 '면'(綿)이 된 듯했다. 그렇다면 고개에 지금도 높다랗게 쌓인 여러 돌무더기들은 그 등짐장수들의 고단함을 말하는 징표일 수도 있다. 명은 짊어지고 먼 길 가기에 매우 무거운 짐인 탓이다.

명탯재 동편 골은 제법 깊다. 운문사 쪽을 향해 재 남쪽에서 산봉우리가 하나 더 연결돼 나간 결과다. 그 봉우리 역시 어르신들은 '호산'이라 불렀다. 다만 이때의 '호'는 보호한다는 의미의 '護'라 했다. 운문사를 호위하는 산덩이라는 얘기다.

잿길은 운문사 입구 공용주차장서 출발한다. 그리고는 그 골 바닥으로 난 농로를 따라 가다가, 골 안으로 내려선 작은 산줄기를 지그재그로 감아 오른다. 근래 생긴 등산로가 아니라 오래 묵은 생활로임을 증언하는 모습이다. 재 서편 박곡리 쪽 연결로도 비슷했다. 재에서 그 산길 끝머리인 박곡저수지 위 '납석(蠟石)광산'에 도달하는 데는 15분 정도 걸렸다. '곱돌'로도 불린다는 양초 같은 납석은 가루로 만들어 타일 원료로 쓴다고 했다.

명탯재를 지나면 산줄기는 점차 상승해 '등선(登仙)바위'라는 독특한 암봉(岩峰)에 도달한다. 400m대 구간 능선서 가장 높다고 했던 그 510m봉이다. 이건 누구에게든 금방 눈에 띈다. 높은 봉우리 위에 둥그런 바위덩이가 얹힌 모양새기 때문이다. 신선이 갖고 놀던 공깃돌이 산에 걸려 얹혀버린 것이라는 얘기였다. 그 위에 다른 돌덩이가 하나 더 있었으나 굴러 떨어졌다고 했다.

그런데도 등선바위라는 전래명칭이 제대로 알려지지 않는 바람에 희한한 이름들이 마구 갖다 붙여졌다. '호거대'라는 게 대표적이다. '등심바위'라고 엉거주춤 가리키는 사람도 있다. 안타깝다.

거길 지나면 호거능선은 조금씩 상승해 폭락점 이후 제일 높은 614m봉으로 올라선다. 일대 지형을 좌우하는 중요한 산줄기들이 갈라져 나가는 기점이다. 서쪽으로 내려서는 산줄기는 박곡리 북편을 휘감아 내려 등산객들이 순환코스로 요긴하게 쓴다. 반면 동편으로 뻗어나가는 지릉은 신원리와 방음리를 가른다.

하지만 614m봉은 그 뚜렷함에도 불구하고 널리 이름을 얻는 데까지는 이르지 못하고 있었다. 박곡리(珀谷里)서는 '딱다리골 대배기'라 부르고, 방음리(芳音里)서는 '대비산'이라고 한 게 전부였다. 방음리 계곡의 종점에 솟은 이 봉우리를 넘으면 대비사라는 절이 있어 유래된 명칭일 것이다.

이번 기회에 '대비산'이란 이름을 정착시키는 게 좋겠다는 생각이 든다. 다시 자세히 둘러본 결과 그럴 자격도 충분하다고 판단됐다. 무엇보다 614m봉은 대비사의 정북(正北)에 있다. 억산재에서 정북으로 가장 뚜렷하고 뾰족하게 보이는 것도 그래서다.

'대비산'에서 방음리-신원리를 가르며 내려서는 동릉 첫 봉우리에는 '방음산 581m'라는 표석이 서 있다. 하지만 그건 주위 누구도 모르는 생소한 이름이라 했다. 방음리 어르신들은 그걸 '무지개산'이라고 했을 뿐이다. 높이 또한 583m다.

'대비산' 이후 호거능선은 한참 동안 내리막이다. 그 동편은 줄곧 방음리 계곡이다. 호거능선과 방음리-신원리 분계능선 사이에 매우 길게 팬 게 그 계곡이다. 하지만 서편 풍경은 어느 순간 변한다. 처음엔 박곡리 뒷골이지만 임당리와의 경계 산줄기 출발점을 넘어서는 순간 임당리(林塘里) 넓은 들판이 펼쳐진다. 동창천은 물론 그 건너 대천·방지리까지 훤해진다.

박곡-임당 가름 산줄기도 일대 지형에 매우 중요한 구실을 한다. 서쪽으로 503m봉~300m재~439m봉~396m봉을 거쳐 길게 이어가면서 남북으로까지 가지를 치기 때문이다. 그 지릉 남쪽에는 박곡리-신지리(薪旨里)가 있고, 북쪽에는 임당리의 임호(임당)마을과 명포마을이 분포한다.

임당리 어르신들은 그 지릉 위의, 임당-박곡 사이 해발 300m짜리 재를 '베틀고개'라 했다. '마을지명유래지'에 실린 '박실고개' 혹은 '박곡령'이란 명칭과 달랐다. 재 서편에 솟은 439m봉은 '오봉산'이라 했고, 그 너머 명포와 박곡을 잇는 재는 '닭미기'라 했다. 닭목을 닮은 고개라는 뜻일 것이다.

그 지릉 분기점을 지나 계속 내려서는 호거능선의 다음 저점에 '정개등'(430m)이 있다. 서편 임당리와 동편 방음리가 통하는 길목이다. 지형도에는 그걸 '정거고개'로 표시해 뒀으나 믿음이 안 간다. 산간벽지 꼭대기에 기차역을 연상시키는 '정거'라는 신식 용어가 예부터 붙기는 어려웠을 것 같아서다. 임당리 어르신들은 그걸 명쾌히 '정개등'이라고 못 박았으며, 주로 나뭇길로 썼다고 했다. 혹시 정씨네 산이나 산소가 그 어디쯤 있었는지 모를 일이다.

거길 지나면 산줄기는 해발 500m대로 높아져 2.5㎞ 가량 이어간다. 도중에 그 높이를 벗어나는 것은 딱 한번, 609m 높이의 '시루봉'으로 솟을 때뿐이다. 대비산서 거기까지는 1시간10분 걸렸다. 거리는 4㎞나 되지만 산길이 매우 편안하기 때문이다.

한데 문제는 그 꼭짓점 정상석 표기다. 얼토당토않게 '까치산 651m'라 써 둔 것이다. 그것의 1대5,000지형도 상 높이는 609m다. 그 동·서에 있는 방음리·임당리 모두에서 공통되게 부르는 이름은 '시루봉'이다. 그런데 어쩌다 저런 엉터리 이름표가 붙었을까? 참으로 한심스런 일이다.

시루봉을 지나면 곧바로 582m봉이고, 바로 잇대어서 571m봉이 또 솟는다. 이 571m봉에서는 호거능선이 여러 갈래로 마지막 갈라지니, 그 어디에 진짜 '까치산'이 있었을지 모른다. 청도의 '마을지명유래지'에 높이 350m 가량의 까치산을 얘기하고 있기 때문이다. 하지만 그 아래 있었던 옛 순지리 마을 출신 어르신들은 그런 산을 전혀 기억하지 못했다. 영문 모를 일이다.

운문호 밑 대천리-방지리서 볼 때, 호산 오른편으로 솟아 이어 가는 것은 호거능선, 거기서 가장 높아 보이는 건 시루봉이다. 그 다음 구간 산줄기 밑으로 보이는 건 임당마을, 그 서편으로 보이는 건 임당-박곡 경계 지릉이다. 그 지릉 중간에 베틀고개가 있고 오봉산이 있으며 닭미기가 있다.

글 박종봉 편집위원

사진 정우용 특임기자

댓글 많은 뉴스

이재명 90% 득표율에 "완전히 이재명당 전락" 국힘 맹비난

권영세 "이재명 압도적 득표율, 독재국가 선거 떠올라"

이재명 "TK 2차전지·바이오 육성…신공항·울릉공항 조속 추진"

이재명, 민주당 충청 경선서 88.15%로 압승…김동연 2위

전광훈 "대선 출마하겠다"…서울 도심 곳곳은 '윤 어게인'