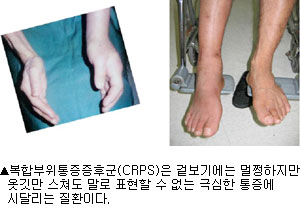

"생살을 찢어내는 고통은 고통도 아닙니다." 외상 후 다친 부위의 통증이 점점 심해져서 통제불능이 된 상태, 즉 복합부위통증증후군(Complex Regional Pain Syndrome'CRPS)이라는 병을 앓고 있는 환자들이 하는 말이다. 통증이 너무 심해 옷이 스치거나 손을 대기만 해도 까무러칠 정도다. 일반인은 물론 아직 의사들에게도 낯선 병. 이 때문에 CRPS 환자들은 꾀병으로 오해받는 이중 고통을 안고 살아간다. 원인을 모르기 때문에 치료법도 확실치 않다. 국내에는 5천~2만명에 이르는 CRPS 환자가 있는 것으로 추정된다.

◆100여년이 지나서야 명칭이 정해져

1872년 미국 남북 전쟁 당시 처음 알려졌다. 다친 군인들 중 드물지만 평생 극한 통증에 시달리는 사람들이 생기면서 알려지게 됐다. 이후 작열통(Causalgia), 수덱(Sudeck) 증후군, 반사성 교감신경 위축증(reflex sympathetic dystrophy'RSD) 등의 여러 이름으로 불리게 됐다. 하지만 원인이나 정확한 진단기준도 확립되지 않았다. 100여년이 지난 1994년이 돼서야 세계통증연구학회(International Association for the Study of Pain'IASP)를 통한 전문가 합의에 의해 복합부위통증증후군이라는 이름이 정해졌다. 진단기준도 마련됐는데, 신경계에 손상이 없거나 경미한 손상의 경우를 CRPS 1형으로, 말초 신경계 손상 후에 생긴 경우를 CRPS 2형으로 정했다. 제2형의 경우 신경손상에 의해 발생한다는 점만 다를 뿐 진단, 치료 등이 모두 제1형과 같다.

주로 36~46세에 많이 발생하지만 어느 나이에도 발병은 가능하다. 다만 18세 이하에 나타나는 CRPS는 대부분 가볍게 진행되고, 조기에 치료하면 완치율도 높다. 여성이 남성보다 2~3배 더 많이 발생한다. 원인은 골절이나 염좌 등 외상이 65% 정도 되며, 수술(19%), 염증, 정맥주사 후에도 발생할 수 있다. 그렇지만 원인을 알 수 없는 경우도 10~23%에 이른다. 게다가 어떠한 과정으로 병이 진행되는지는 아직 잘 알려져 있지 않다. 외상 때문에 뇌에서 통증을 감지하는 회로가 부서져 작은 자극도 극심한 통증으로 인식하는 것으로 짐작할 뿐이다. 일부 환자에서 교감신경이 관여하는 것으로 밝혀졌지만 또 다른 과정이 있을 것으로 추정되고 있다.

◆마약성 진통제도 듣지 않는 통증

CRPS 1형은 주로 이질통(붓 등으로 살짝 닿기만 해도 통증을 느낌), 통각과민(통증에 대한 과민 반응), 부종, 피부 색깔변화, 운동제한, 근육 위축 등의 증상을 보인다. 과거에는 '반사성 교감신경 위축증'으로 불렸다. 대개 반복적인 외상 후에 발생하며, 신경손상이 없는 것이 특징이다. CRPS 2형은 이질통과 함께 불에 타는 듯한 아픔을 보이는 작열통 증상을 보인다. 주로 총상이나 교통사고로 인한 신경손상이 특징이다. 1, 2형 모두 심한 통증 때문에 장갑이나 부목을 대고 다니며, 움직이려고 하지 않는다. 피부 위축증이 생기고 차가운 느낌을 가질 때가 있다. 때로는 땀이 나고 털이나 손톱의 발육이 나빠지며, 심하면 불안과 우울증 등 정신 질환을 동반한다.

일반 통증과 다른 점은 마약성 진통제가 잘 듣지 않는 경우가 많으며, 신체 손상으로 나타나는 통증보다 훨씬 심각하다. 통증이 오래 지속될 뿐 아니라 '화끈거린다' '타는 듯하다' '칼로 찌르는 것 같다' '톡톡 쏘는 것 같다' 는 표현을 쓴다.

CRPS의 진단기준은 아직도 만족스럽지 못한 실정이다. 다만 증상과 징후를 보며 의사가 진단할 뿐이고, 확진을 내리거나 치료효과가 어떠할 것이라고 판단할 수 있는 기준도 없다. 지금까지의 임상적 치료 결과는 만족스럽지 못하다. 이유는 통증과 여러 증상에 따르는 원인이 다양하기 때문. 대구 파티마병원 마취통증의학과 이상곤 과장은 "통증 및 주관적 증상에 대한 적절한 치료를 해야 하지만 통증조절만으로는 완치가 안 된다는 사실을 알아야 한다"며 "통증 치료는 약물치료, 경피적신경자극법, 정맥부위 마취법, 정맥주사요법, 교감신경절제술, 척추신경자극기 삽입술 등이 있고, 지속적인 물리치료와 함께 정신과 치료를 함께 하는 것이 중요하다"고 했다.

김수용기자 ksy@msnet.co.kr

댓글 많은 뉴스

민주당 대선 후보 이재명 확정…TK 출신 6번째 대통령 되나

김재섭, 전장연 방지법 발의…"민주당도 동의해야"

홍준표, 정계은퇴 후 탈당까지…"정치 안한다, 내 역할 없어"

文 "이재명, 큰 박수로 축하…김경수엔 위로 보낸다"

이재명 "함께 사는 세상 만들 것"…이승만·박정희 등 묘역참배