중국 원나라 때의 유명한 유학자로 허형과 유인이 있었다. 칭기즈칸의 손자 쿠빌라이가 세운 원나라는 통치 이념으로 주자학을 택하고 이의 육성과 보급을 위해 자신이 무너뜨린 송나라에서 활동한 대표적인 학자들을 불렀다. 그 가운데 허형이 있었다. 허형이 초빙에 응해 북경으로 가는 길에 유인을 만났다. 유인이 물었다. "한번 초빙받고 바로 가는 것은 너무 빠르지 않습니까?" 허형이 대답했다. "이렇게 하지 않으면 도가 행하여지지 않습니다." 얼마 뒤 이번에는 유인이 초빙을 받았는데, 응하지 않았다. 그러자 어떤 사람이 그 이유를 묻자, 유인이 대답했다. "이렇게 하지 않으면 도가 지켜지지 않습니다."

성리학자들의 현실 참여방식을 놓고 이야기할 때 단골로 인용되는 일화이다. 비록 선택한 노선은 다르지만 허형과 유인을 관통하고 있던 문제의식은 같다. 그것은 이른바 '옛 성인들에 의해 확립된 삶의 올바른 길', 즉'도'(道)에 관한 수호 의식이다. 원나라로 상징되는 '오랑캐'를 감화시켜 도가 중단없이 천하에 시행되도록 도모할 것인가, 아니면 선을 긋고 도의 순수성을 지키며 후일을 기다릴 것인가 하는 차이는 있지만 유학의 '도'야말로 삶을 인도하는 불변의 진리임을 확신하였다는 점에서는 동일한 것이다.

도의 절대성에 대한 성리학자들의 믿음은 역사적으로 그 진리를 전승해 온 성인의 계보에 대한 신앙으로 나타난다. 중국의 전설적인 성군인 요임금으로부터 시작하는 이 계보는 공자에 와 일단 집대성된 후 맹자를 거쳐 송나라 주희에 이르러 완성된다. 이렇게 하여 만들어진 것이 '도의 전승에 대한 계보학'인 유학의 도통론(道統論)이다.

유학을 근간으로 하는 동아시아 정신사에서 이 도통은 곧 문화와 야만을 가르는 기준이었다. 이 계보에 속해 있으면 문화인이고 그렇지 않으면 야만, 즉 '오랑캐'였다. 성리학자들의 의식세계에서 도통은 이처럼 제일 가는 가치판단의 기준이었다. 조선 후기, 이 땅의 성리학자들에게 정체성에 대한 의식보다 또 다른 오랑캐인 청나라에 의해 유학의 본산지에서 단절된 도통의 계보를 우리가 잇고 있다는 의식이 더 팽배했다는 사실이 이를 잘 말해준다. 이른바 '소중화'(小中華) 의식이 그것이다.

조선조 성리학자들의 도통의식은 19세기 후반 외세의 침탈로 국운이 풍전등화이던 때에도 그대로 견지되었다. 당시 척사위정의 선봉격이었던 화서학파와 노사학파를 비롯한 대부분의 성리학자들이 '서양'을 한결같이 '금수'(禽獸)로 지칭하곤 했던 사실이 이를 대변한다. 이들이 볼 때 '서양'은 '도'의 세례는커녕 곁불도 쬐지 못했다는 점에서 '오랑캐'보다 더 야만스런 존재였던 것이다. 구한말 성리학자들의 실천의식의 과녁은 이렇듯 민족의 구원이라기보다는 도의 수호에 더 맞추어져 있었다.

하지만 일제의 강점은 망해가는 나라 조선의 성리학자들로 하여금 새로운 각성과 선택의 갈림길 앞에 서게 했다. 그 선택은 도통의 수호라는 전통적인 입장을 고수할 것이냐, 아니면 민족의 구원이라는 새로운 시대적 과제에 응답할 것이냐는 갈림길이었다.

일제강점기 초기, 도통의 수호를 자신의 과제로 선택한 대표적인 유학자는 간재 전우(1841~1922)다. 구한말 호남 성리학의 중심 학맥 가운데 하나인 간재학파를 이끈 그는 일제에 대한 저항을 종국에는 거부하고 도를 지키기 위해 변산반도 앞 작은 섬으로 들어가 은둔했다. 그러면서 자신의 그런 의지를 분명히 하기 위해 그는 섬 이름을 '중화를 잇는다'는 뜻에서 계화도(繼華島)로 명명하기까지 했다.

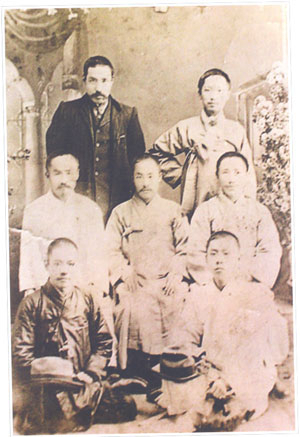

반면 한주 이진상의 학맥을 이은 영남의 거유 면우 곽종석(1846~1919)같은 경우는 다른 선택을 했다. 일제에 강점되기 전 곽종석의 현실 인식 역시 도통론의 범주를 벗어나지 않았다. 그가 을미사변 후 안동 유림의 의병 부장 수락 권유에 응하지 않았던 사실이 이를 말해준다. 하지만 일제에 의해 나라가 강점당하자 그는 국권 회복을 위한 유림 독립운동 전면에 나선다. 일제하 대표적인 유림단 독립운동으로 일컬어지는 이른바 '파리장서사건'을 주동한 일이다.

3·1운동 직후 심산 김창숙(1878~1962)이 파리강화회의에 유림이 연대한 서한을 보내 일제의 조선 강점을 고발할 것을 건의하자 곽종석은 흔쾌히 서명운동의 대표를 맡았다. 그는 장서의 초안도 손수 작성했고 김창숙이 이를 가지고 중국으로 가는 비용도 유림에서 지원하도록 하는 등 거사에 적극 참여했다. 이뿐만 아니라 뒤에 이 사건으로 대구감옥에 투옥되자 백성으로서의 의무를 다한 것일 뿐이라며 당당히 처신하기도 했다.

안동을 중심으로 활동했던 혁신유림 역시 전통 성리학자들의 사상적 전환 과정을 보여주는 극적인 사례들이다. 나중에 임시정부 초대 국무령을 지낸 석주 이상룡(1858~1931)은 일제의 국권 침탈이 목전에 이르자 "50여년간 공자와 맹자의 글을 읽으며 명주실처럼 얽힌 뜻을 남김없이 분석했지만 결국은 공언에 지나지 않았다"며 젊은 시절 신봉했던 성리학적 가치관과의 과감한 결별을 선언했다. 대신 그가 택한 것은 만주 망명을 통한 무장 항일투쟁이었다.

혁신의 당위성을 자각하고 이를 몸으로 실천하다가 부친과 스승으로부터 의절까지 당했던 동산 유인식(1865~1928)의 경우도 마찬가지다.

그러나 일제하 유학자들의 이런 자각은 유감스럽게도 일부 선각자들을 중심으로 이루어지는 데 그쳤다. 일제는 국권 침탈 초기부터 성균관을 관제 교육기관인 경학원으로 개편해 총독부 학무국에 소속시키고는 지방의 향교를 그 손아귀에 둬 유림의 동향을 감찰했다. 대부분의 유림은 일제의 이러한 공작에 넘어가 천황을 받드는 이른바 '황도유학'의 진창으로 빠져들었다. 대동사문회와 조선유교회, 유교진흥회 등 일제 강점기에 결성된 친일 유림단체가 30여개에 이르렀다는 것이 무엇보다도 이런 정황을 잘 보여준다.

이후 "죽음은 기러기 털보다 가볍고, 의(義)는 태산보다 무겁다"며 '옳음'을 위해서라면 목숨까지도 흔쾌히 던졌던 조선 유학의 절의 정신은 우리 역사에서 그 맥이 끊겼다. 일제강점기는 이처럼 국토만 식민지로 전락시킨 것이 아니라 우리들의 소중한 정신적 토양까지 식민화시켜 회복불능의 불구로 만들었던 것이다.

박원재 한국국학진흥원 수석연구위원

댓글 많은 뉴스

이재명 90% 득표율에 "완전히 이재명당 전락" 국힘 맹비난

권영세 "이재명 압도적 득표율, 독재국가 선거 떠올라"

이재명 "TK 2차전지·바이오 육성…신공항·울릉공항 조속 추진"

대법원, 이재명 '선거법 위반' 사건 전원합의체 회부…노태악 회피신청

국정원, 中 업체 매일신문 등 국내 언론사 도용 가짜 사이트 포착