닭은 우리 생활과 가장 가까이 있는 가축 가운데 하나다. 기원전 2500년경 인더스 문명에서도 사육됐다는 닭은 시계가 사람의 생활을 통제하기 이전인 19세기까지 하루의 시작을 알리는 태양의 새였다. 마당에 뛰어놀며 해충을 잡아먹고, 알을 낳고, 새끼를 키우다가 종내에는 제 몸까지 밥상 위로 올리는 충직한 동물이었다.

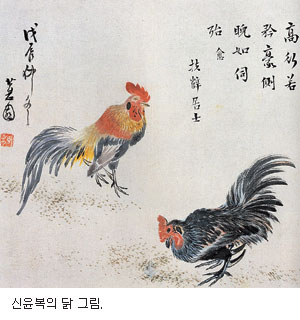

장닭이 홰치는 소리는 잡귀를 쫓고 산에서 내려온 맹수들을 되돌아가게 만든다는 믿음이 있어 정초에 집안 곳곳에 그려 붙이기도 했다. 닭의 붉은 벼슬은 이름과 생김새가 관직의 벼슬과 통했고, 날카로운 발톱은 무관(武官)을 상징했다. 닭이 당당히 12지(十二支)의 하나에 드는 이유다.

'꿩 대신 닭'이라는 표현은 닭이 서민들의 삶과 맞닿아 있음을 보여준다. 조선시대에는 떡국이나 냉면, 만둣국 등의 맛을 제대로 내기 위해 꿩고기를 썼는데, 비싼 꿩을 넣어 먹을 수 없는 민초들의 형편으론 닭고기조차 감지덕지였을 것이다.

어린 닭의 뱃속에 찹쌀, 인삼 등을 넣고 오래 끓인 삼계탕은 여름철의 대표적인 보신 음식이었다. 한 사람이 먹기 알맞은 양으로 끓이면서 갖가지 재료를 넣었으니 삼계탕은 본시 여유 있는 집안의 시식(時食)이었다. 여름철 남정네들이 추렴을 해서 하루 종일 냇가에 놀면서 끓여 먹는 개장국에 비하면 좀 더 고급이었던 셈.

삼계탕이 우리나라의 대표적인 보양 음식으로 자리를 잡은 것은 식재료의 대중화에 따른 변화로 볼 수 있다. 완전히 키우지도 않은 어린 닭을 대중들이 먹을 만큼 양산할 수 있게 된 점이나 인삼 재배가 확대돼 값비싼 약재 대열에서 빠져나온 점 등을 말한다. 반면 개장국은 개를 먹는 데 대한 부정적 시각, 애견문화 발달 등으로 내놓고 즐기기에 부담스런 음식이 됐으니 음식 풍속사에 기록될 만한 자리바꿈이다.

삼계탕의 조리법은 어렵지 않다. 혼자 먹기 알맞은 크기의 어린 닭을 구해 배를 조금만 갈라 내장을 빼낸 뒤 찹쌀, 인삼, 대추, 마늘, 황기 등을 넣고 밖으로 빠져나오지 않도록 실로 묶는다. 물에 넣어 서서히 끓이는데 뚝배기에 뜨겁게 한소끔 끓여야 맛이 난다. 땀을 빼며 뚝배기 하나를 비우고 나면 더위로 지친 몸에 기운이 생기고 이열치열의 효과까지 볼 수 있다.

궁중이나 양반가에서는 복날 임자수탕(깻국탕)을 흔히 먹었다. 어린 닭을 파, 마늘, 생강 등과 함께 푹 삶은 뒤 건져내 살을 발라낸다. 국물은 차게 식혀 곱게 간 깨와 섞어 체에 거른다. 소고기로 빚은 완자를 살짝 데치고 미나리, 달걀 등으로 지단을 만든다. 잘게 뜯은 닭고기와 지단, 오이와 버섯 등을 놓고 깻국을 부으면 완성이다. 시원하게 먹으며 복날 더위를 떨칠 수 있는 음식이다.

닭으로 끓인 국도 예전부터 먹었다. 궁중에서는 닭고기와 쇠고기, 도라지, 버섯, 미나리 등에 밀가루와 달걀을 풀어 장국에 끓인 초교탕을 자주 먹었다. 닭으로 맵게 끓인 국을 육개장에 맞춰 닭개장이라 부르며 여름철에 많이 먹는 습속은 그리 오래 되지 않았다.

김재경기자 kjk@msnet.co.kr

댓글 많은 뉴스

권영세 "이재명 압도적 득표율, 독재국가 선거 떠올라"

이재명 90% 득표율에 "완전히 이재명당 전락" 국힘 맹비난

이재명 "TK 2차전지·바이오 육성…신공항·울릉공항 조속 추진"

이재명, 민주당 충청 경선서 88.15%로 압승…김동연 2위

전광훈 "대선 출마하겠다"…서울 도심 곳곳은 '윤 어게인'