전쟁의 무자비한 학살과 주검들에 대한 끔찍한 기억은 화가들로 하여금 야만적인 폭력성을 고발하고 분노와 슬픔을 자아내게 하는 그림을 그리게 한다. 프란시스코 고야는 스페인 민중을 학살한 나폴레옹 군대의 만행을 듣고(직접 목격설도 있지만) '1808년 5월 3일'이란 제목의 그림을 그렸다. 피카소의 유명한 '게르니카'도 그의 조국 스페인에서 나치의 공습으로 비극적인 살상이 일어났다는 소식을 듣고 파리서 제작한 것이다. 그의 1951년 작 '한국에서의 학살'도 마찬가지였다. 직접 전쟁의 장면을 담는 전쟁기록화들과 달리 이들의 공통점은 참상의 고통을 되살려주고 그것을 결코 잊을 수 없게 각인시킨다는 데 있다.

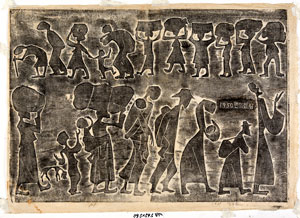

전쟁 관련 주제의 또 다른 예는 희생자들에 대한 애도나 송두리째 파괴된 삶의 피폐함을 그린 것과 주로 관련된다. 김우조의 '1950년의 기억'이란 제목이 붙여진 이 작품은 전쟁에 대한 직접적인 묘사나 상징은 없지만 피난민을 모티프로 6·25의 기억을 그렸다는 것을 쉽게 알 수 있다. 화면은 크게 상하 두 층을 이루며, 횡으로 길게 줄지어 나아가는 인물들의 다양한 모습을 제시한다. 행렬의 진행방향을 보면 시작은 위 오른쪽에서 시작해 왼쪽을 향하고 있고, 아랫부분은 다시 왼쪽에서 오른쪽을 향해 나아간다. 서로 상반된 배치에 큰 의도를 둔 것 같진 않지만 화면의 좌우상하 어느 쪽으로 연결하든 보기에 따라 이야기는 뉘앙스의 차이를 만들며 풍부해진다.

아래쪽의 인물들을 위쪽보다 크게 하고 세부묘사를 더하여 박진감을 높였다. 그것이 원근감을 조성시켜 자연스럽게 인물들은 뒤에서(멀리서) 앞으로(가까이) 다가오는 하나의 끝없는 행렬 속에 있는 것으로 인식하기 쉽게 한다. 그 인상은 상하 두 줄을 서로 다른 방향으로 배치함으로써 극대화되었다. 그림자 같은 영상들은 화면 밖으로까지 연장하고 다시 화면 속으로 하나의 긴 줄을 지어 들어오는 (혹은 그 역으로) 연속된 맥락으로 상상하게 된다.

인물 하나하나는 개별적으로 분리되면서 또한 무리로 연결된다. 짐을 진 노인과 머리에 인 여인들, 어린아이를 안거나 업은 이들 등 다양한 인물의 패턴을 선보인다. 혼자서 어른들을 따라 나선 천진난만한 소년의 행동과 그 뒤에 굶주려 뼈가 앙상한 개의 과장된 표현도 눈길을 끈다. 특히 그림 하단 맨 오른쪽 사람은 기도하는 듯 두 발을 모아 멈춰선 자세인데, 하늘을 향해 부르짖는 듯 애도와 탄식의 포즈를 취하고 있다. 인물의 형태들 간에는 다소 양식화의 차이를 보이지만 각각의 리얼리티가 살아 있고 패턴화의 방식에서 작가의 개성이 돋보인다.

이 그림은 흑백 단색으로 찍은 지판(紙版)화다. 비교적 제작과정이 단순하고 기법도 간단하지만 공간을 구성하고 형태를 창조하는 데서 작가의 조형능력이 더 잘 발휘될 수 있다. 특히 공간에 대한 설명이나 형상의 양감 표현이 생략되어 마치 저부조로 새겨진 비문그림의 탁본을 보는 것 같은 인상을 준다. 위에 놓인 그림이 배경과 분리되면서 두 층 사이에 생긴 틈이 어둠 속에서 실루엣의 형태를 비추는 빛처럼, 매끈하게 잘린 윤곽선을 한층 부각시켜 준다. 전체 이미지에 통일성을 부여하는 이런 효과로 매우 현대적인 표현성을 얻었다.

이 작품은 1966년 작인데 1975년에 다시 찍고 서명했다. 판화 재료의 저항이 적어 경제적이고 자유로움이 돋보이는 매체인데 한 장의 작품에 많은 것을 아로새겨 넣고 있다.

김영동 미술평론가

댓글 많은 뉴스

권영세 "이재명 압도적 득표율, 독재국가 선거 떠올라"

이재명 90% 득표율에 "완전히 이재명당 전락" 국힘 맹비난

이재명 "TK 2차전지·바이오 육성…신공항·울릉공항 조속 추진"

이재명, 민주당 충청 경선서 88.15%로 압승…김동연 2위

전광훈 "대선 출마하겠다"…서울 도심 곳곳은 '윤 어게인'