인간에게 강(江)은 어머니와 같은 존재다. 메소포타미아, 이집트, 인더스, 황하 등 세계 4대 문명이 모두 강을 끼고 태어나고 발전한 근본적 이유는 바로 강이 지닌 모성(母性)이란 생명력 덕분이다. 마실 물이나 농사지을 물을 구할 수 있다는 원초적 문제 해결은 물론 넉넉한 품으로 모든 것을 안아주는 어머니와 같은 역할을 했기에 강은 문명이 꽃을 피우는 토대가 된 것이다.

강을 따라 사람들이 삶의 터전을 잡고, 문화를 꽃피운 것은 우리나라 역시 마찬가지다. 낙동강과 한강, 금강, 영산강 등 4대 강을 따라 수많은 마을이 만들어지고 도시들이 발전했다.

◆영남의 젖줄이자 어머니인 낙동강!

대구경북을 비롯한 영남의 젖줄인 낙동강! 이 지역 사람들에겐 어머니에 버금가는 존재이다. 낙동강은 영남지방의 대동맥으로 대구경북을 발전시킨 원동력이 됐다. 또한 낙동강을 따라 선조들이 살아온 이야기들이 차곡차곡 쌓여 있다. 경제와 문화의 소통 역할을 한 것도 낙동강이다.

"낙동강의 근원은 봉화현(현 강원도) 태백산 황지, 문경현 북쪽 초점(현 문경읍 상초리), 순흥 소백산이며 그 물이 합하여 상주에 이르러 낙동강이 된다."(조선 '세종실록지리지' 경상도 편)

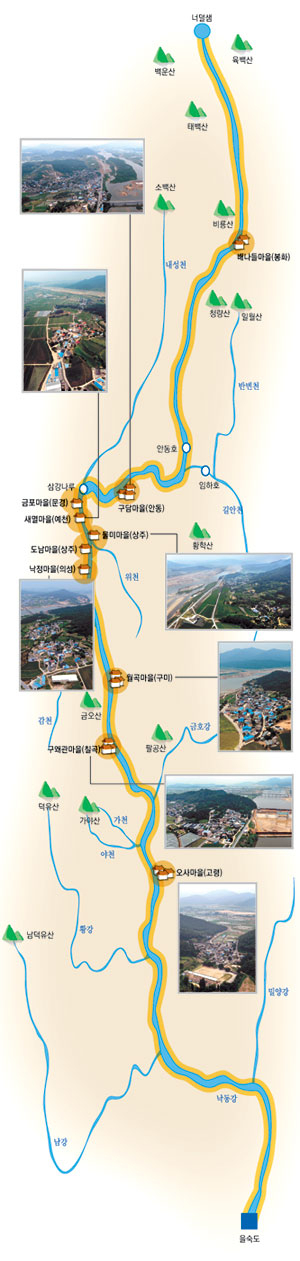

백두대간 천의봉 너덜샘에 그 뿌리를 둔 낙동강은 봉화 재산천과 합강, 춘양천을 안고 영양 일월산에서 발원한 반변천을 받아들이고, 소백산에서 발원한 내성천과 충북 죽월산에서 흘러내린 금천을 품어 남으로 흐른다. 이어 속리산에서 발원한 영강이 문경 소야천과 상주 이안천을 보듬은 물길과 김천 수도산에서 내려오는 감천을 합친 뒤 포항 죽장에서 발원한 금호강과 진천천을 각각 대구에서 품는다. 또 가야산 기슭에서 시작한 가천과 야천이 고령에서 합류한 회천, 덕유산과 남덕유산에서 발원한 황강과 남강을 각각 합천과 창녕에서 품은 뒤 경남 김해를 거쳐 남해로 도도하게 흘러들어간다.

1천300리에 걸쳐 흐르는 낙동강은 그 유장한 세월만큼 모습을 바꿔왔다. 영겁을 흘렀지만, 항상 변하고 있는 것이다. 모든 사물이 끊임없이 그러하듯이….

강물은 생명을 잉태하고 품기도 하지만 피와 죽음도 감쌌다. 고대, 진한과 변한인들의 젖줄은 낙동강이었다. 농사와 천렵을 위해 강가에 정착했다. 가야와 신라에서 고려, 조선까지 식량은 물론 철과 소금의 뱃길이기도 했다. 근대화의 상징인 구미 국가공단도 이 강을 모태로 세워졌다. 화전민들이 밭을 일구기 위해, 피란민들이 새 삶의 터전을 찾아 강으로 몰려들었다. 고대에서 지금까지 강은 그렇게 생명과 삶의 젖줄로 흘러왔다.

낙동강은 아픔까지 감내했다. 옛 가야와 신라가 강을 사이에 두고 칼을 휘둘렀고, 피를 뿌렸다. 신라는 강을 건너 금산을 넘어 대가야를 복속했다. 왜(倭)는 강을 거슬러 조선을 짓밟았다. 강은 피로 물들었다. 60년 전, 국군과 인민군, 수많은 피란민들의 핏물도 강물에 뿌려졌다. 강은 날카로운 쇳소리와 총소리, 죽음의 고통까지 안았다. 근대화의 산물인 공단 폐수와 탄가루도 모두 마셨다. 강은 목마른 대지와 생명을 적셨지만, 그렇게 핏물과 폐수와 탄가루를 머금은 뒤 승화시키기도 했다. 아! 낙동강.

◆낙동강의 어제와 오늘, 그리고 내일을 위한 큰 발걸음.

강은 산과 천을 감싸고, 또 사람을 품는다. 산맥은 생활과 문화를 단절시키지만, 강은 삶과 생명을 이어준다. 낙동강은 삶과 역사, 문화를 흐르게 하고 있다. 소통과 상생의 강이다. 낙동강은 이제 다시 새로운 모습으로 태어나려 하고 있다. 낙동강 살리기 사업이란 거대한 역사(役事)로 강의 모습의 확 달라지게 되는 것이다.

창간 64주년을 맞아 매일신문은 '신(新)낙동강시대'-낙동강 강마을을 가다를 연재한다. 역사와 문화, 그리고 삶의 흔적이 남아 있는 살아 움직이는 소중한 문화유산인 낙동강을 거시적·미시적으로 들여다보려 한다. 낙동강 마을을 따라 남아 있는 역사와 전설을 발굴하고 자연경관과 연계해 스토리텔링이 가능하도록 콘텐츠를 개발하려 한다. 또한 선조들의 애환이 담겨있는 낙동강을 역사와 문화가 흐르는 산교육장으로 다시 태어나도록 하기 위해 선도적 역할을 하고자 한다. 낙동강을 젖줄로 하는 강마을 사람의 삶과 생활, 문화도 살펴보고자 한다.

매일신문의 이 작업은 낙동강을 비롯한 자연·생태와 더불어 사는 사람들의 이야기를 기록, 강마을의 작은 역사를 남기려는 의미 있는 시도이다. 낙동강 사업 등으로 인해 5년, 10년 뒤 현재의 강마을 모습과 사람들이 자칫 잊히거나 사라지지 않을까 하는 두려움 때문이기도 하다.

이번 시리즈에는 인문사회연구소(이사장 이강은 경북대 교수) 연구원을 비롯해 권상구·조진희·최화성·이원규(시인)·안태호 작가팀, 박민우·천재성·이재갑 사진작가팀, 이언희·임은하·신지혜 지도 일러스트팀 등이 발품을 팔고 있다. 이강형 경북대 교수, 전고필 한국문화의집협회 상임이사, 박승희 영남대 교수 등이 각 팀을 이끌고 있다. 어머니와 같은 강, 낙동강의 어제와 오늘, 그리고 내일을 위해 매일신문이 이제 첫발을 내딛는다.

김병구기자 kbg@msnet.co.kr

댓글 많은 뉴스

권영세 "이재명 압도적 득표율, 독재국가 선거 떠올라"

이재명 90% 득표율에 "완전히 이재명당 전락" 국힘 맹비난

이재명 "TK 2차전지·바이오 육성…신공항·울릉공항 조속 추진"

이재명, 민주당 충청 경선서 88.15%로 압승…김동연 2위

전광훈 "대선 출마하겠다"…서울 도심 곳곳은 '윤 어게인'