마을에 마음씨 착한 노인과 장성한 아들이 살았다. 농사지을 땅이 없었다. 남의 집 머슴으로 근근이 생계를 이었다. 끼니를 거르는 일이 많았지만, 남의 것을 탐낸 적은 없다. 어느 해 심한 가뭄이 닥쳤다. 물이 없었고, 수확할 곡물도 없었다. 마을 사람들은 못을 파기로 했다. 물이 나올 만한 일곱 곳을 정해 파냈다. 물은 솟지 않았다. 노인의 착한 아들만 못을 파다 흙더미에 깔려 숨졌다. 마을 사람들은 일손을 놓았다. 하지만 노인은 여덟 번째 웅덩이를 홀로 파내려갔다. 역시 물은 나지 않았다. 기진맥진한 노인은 집으로 돌아와 쓰러졌다. 꿈속에서 백발노인이 나타났다. '뒷산 고목나무 옆에서 100보 떨어진 곳에 웅덩이를 파보아라'고 했다. 다음날 노인은 산신령이 말한 곳을 파냈다. 굵은 물줄기가 솟아올랐다. 이듬해부터 이 마을에는 가뭄이 들어도 물 걱정은 하지 않았다.

안동시 풍천면 구담 1, 2리 '구담마을'에 전해지는 이야기다. 마을 북쪽 구릉과 골짜기 사이에 집들이 다닥다닥 붙어 있다. 남쪽 낙동강 건너 기산리에는 강남평야가 펼쳐져 있다.

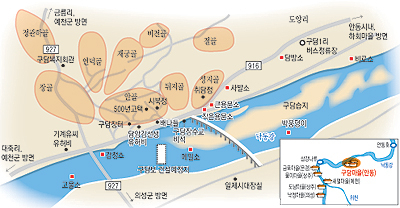

구담은 동쪽으로 구릉을 사이에 두고 풍천면 도양리, 서쪽으로 예천군 지보면, 남쪽으로 낙동강을 경계로 풍천면 기산리, 북쪽으로 예천군 호명면과 닿아 있다.

◆두 가문의 위세와 소통

구담은 오랫동안 반상(班常)이 존재했고, 그만큼 빈부격차도 심했다. 여성들의 삶은 더 척박했다. 순천김씨와 광산김씨 집성촌인 이곳에는 다른 성씨를 가진 타성바지의 진입이 어려웠고, 외부와의 소통도 좀처럼 이뤄지지 않았다.

1900년대 초반까지 양반 지주들은 마을의 중앙 '안골'에 터를 잡았다. 뒤지골, 성지골, 장터 일대는 주로 소작을 하거나 장사를 하는 타성바지들이 안착했다. 1910년대 구담마을 밭 97.1%, 논 98.2%가, 강 건너 기산리 밭 83%, 논 63.1%가 각각 두 김씨의 소유였다. 특히 두 김씨 집안의 3, 4가구가 마을 농토 대부분을 소유한 지주였고, 나머지는 같은 성씨라도 소작을 하거나 그 집안에 기대 살았다고 한다.

김찬복(70·여) 씨는 "일제시대까지 우리 집, 사촌동생 집, 시북정 정자 있는 집, 일본사람 땅 등 손에 꼽을 정도의 집안이 농토 대부분을 가졌고, 다른 집들은 모두 '오늘 먹으면 내일 쌀 떨어지는 집'이었다"고 했다.

김봉환(72) 씨도 "해방 전까지 몇몇 양반집 빼고 나면 동네잔치나 초상이 날 경우 강에 가서 물을 길러다 '있는 집' 단지에 계속 채워 넣어야만 밥 한 그릇 얻어먹을 수 있었다"며 "있는 집 양반들은 배 탈 때도 걸어가지 않고 업혀서 나루터까지 갔다"고 했다.

양반 집성촌에서 여자들은 외부와의 소통이 더 어려웠다. 강원도에서 순천김씨 집안으로 시집온 김찬복 씨는 "여자들은 담장 너머로 나갈 일이 거의 없었고, 장터에는 얼씬도 할 수 없었더래. 여기는 한 발자국도 바깥세상 구경을 못한 여자들이 사는 곳이래. 겁나는 동네래"라고 했다.

◆반상과 타성바지의 굴곡

해방 후 구담은 좌·우익 대립으로 인한 상처도 입었다. 1946년 3.1절 기념행사가 끝나고 구담마을 용문언덕에서 구담 우익과 인근마을 좌익세력이 부닥쳐 사상자가 나기도 했다고 한다. 6·25전쟁 때도 당시 고학력자가 많았던 일부 광산김씨는 농민해방을 외치며 지주를 탄압했고, 마을 대지주였던 일부 순천김씨들은 농토와 가축을 빼앗기기도 했다. 국군이 서울을 수복한 뒤 순천김씨가 다시 세력을 되찾았고, 일부 광산김씨는 월북을 하기도 했다고 한다. 김봉환 씨는 "이쪽은 고학력자가 많아서 봉건주의보다 공산주의 쪽 사람들이 많았다"고 했다.

1960년대 이후 산업사회로 접어들면서 구담도 변화의 물결을 탔다. 양반은 몰락의 위기를, 소작농과 타성바지들은 농토 매입과 장사로 지역의 신흥 부자로 떠올랐다.

김종남(65) 씨는 "양반들은 집안 대소사가 있을 때 땅을 팔아 해결했고, 비가 오지 않으면 곡식이 자랄 수 없는 땅을 소작이나 머슴들에게 떼어주기도 했다"며 "1970년대 새마을운동이 시작되고 경지정리가 되니까 천수답이 금싸라기땅으로 바뀌었다"고 말했다.

◆장터에서 분 변화의 바람

구담에는 100년을 이어온 장터가 있다. 의성, 예천, 안동의 경계지역으로, 낙동강 수운이 발달했기 때문에 1910년대 초반부터 장이 형성됐던 것. 부산 등지에서 올라온 소금과 해산물이 구담의 농산물과 물물교환이 이뤄졌다. 구담 양반들은 '사농'(士農)을 중시하고, '공상'(工商)을 천하게 여겼다. 소작인과 타성바지들이 상업에 눈을 뜨면서 양반의 권세는 점차 약화되기 시작했다.

김경중(72) 씨는 "장은 양반들이 마을 안에 설 수 없도록 했기에 당초 강변 모래사장에 들어섰고, 규모가 커지면서 점차 마을 안으로 들어왔다"고 했다. 그는 "장이 번성했을 때는 주막에서 하루 막걸리 400~500말을 팔았고, 머리와 어깨에 짐을 지고 낙동강 건너 장터로 향하는 사람들이 긴 띠를 이뤘다"고 했다.

"재 너머에서 나무 한 짐 지고 와서 썩은(간) 고등어 한손 사서 지게 목발에 끼워가지고, 막걸리 한잔 마신 뒤 노래 부르면서 가고…."

1900년대 초·중반, 구담장은 개방과 폐쇄성을 동시에 가졌다. 남자들은, 특히 양반지주는 술과 노름, 여자에 빠져들었다. 돈이 생기면 살림을 늘리기보다 첩의 수를 늘렸다고 한다. 여자들은 장터 근처에 얼씬도 하지 못했다. 머슴들이 대신했다.

한 할머니는 "시아버지도 첩을 몇이나 뒀지. 겨울이 지나고 나면 땅문서들이 다 옮겨간다고 할 정도로 주색잡기가 성행했지. 돈 좀 있으면 술, 마작, 여자에 안 빠진 남자가 없었을 정도"라고 말했다.

구담장 주변에는 지금도 노래방, 주점 등 유흥업소가 빼곡히 들어서 있다.

시장이 활성화되면서 전국의 장꾼들이 몰렸고, 강변 모래사장에서 잠을 잤다. 이후 시장 안에 슬레이트 지붕과 가설영화관이 생겼고, 모래사장에서는 장날 씨름판이 벌어지기도 했다. 구담장 씨름은 전국적으로 유명해졌고, 노래자랑까지 합쳐 면민잔치로 발전했다.

하지만 1970년대 산업화로 교통망이 확충되면서 시장의 활기는 점차 숙졌다. 시내버스가 운행(1985년)되고, 대구-안동 고속도로(1994년)가 뚫리면서 상주, 예천, 의성 등지에서 봇짐을 지고 칠십리를 걸어왔던 장꾼들의 발걸음이 끊긴 것. 구담장터 활성화를 비롯한 산업화는 구담마을 반상의 경계와 부의 판도까지 바꿔 놓았다.

김병구기자 kbg@msnet.co.kr

공동기획: 매일신문·(사)인문사회연구소

◇마을조사팀

▷작가 최화성 ▷사진 천재성 ▷지도 임은하

댓글 많은 뉴스

권영세 "이재명 압도적 득표율, 독재국가 선거 떠올라"

이재명 90% 득표율에 "완전히 이재명당 전락" 국힘 맹비난

이재명 "TK 2차전지·바이오 육성…신공항·울릉공항 조속 추진"

전광훈 "대선 출마하겠다"…서울 도심 곳곳은 '윤 어게인'

이재명, 민주당 충청 경선서 88.15%로 압승…김동연 2위