울진에서 봉화를 지나 영주로 이어지는 36번 국도. 바로 불영사계곡을 따라 올라가는 그 길이다. 불영사도 지나고, 울진군 서면 소재지도 지나서 이제나저제나 할 무렵 오른편으로 917번 지방도가 나타난다. 장마철이다 보니 아침과 점심, 저녁 날씨가 다르다. 먹구름이 잔뜩 드리워져 있더니 불영사계곡을 오를 무렵부터 안개비가 흩뿌린다. 장마 중에도 마침 좋은 날을 골랐다고 좋아했더니 그마저도 여의치 않을 모양이다. 울진까지 와서 비 때문에 돌아갈 수도 없는 노릇. 비에 푹 젖을 각오를 하고 길을 재촉했다.

앞서 갈림길에서 5㎞가량 들어온 곳에 '황장봉계표석'이 눈에 들어온다. 황장목(금강송)을 함부로 베지 못하도록 봉산(封山)으로 지정해 놓은 경계석이라는 뜻이다. 국가에서 일반인의 벌채를 금하는 산림보호제도. 조선 숙종 6년(1680년) 시작됐다고 한다. 붕당정치가 시작되면서 왕권을 강화하려던 중앙정부는 두 가지 목적으로 이 제도를 시행한 것으로 보인다. 먼저 전국에 장례 때 필요한 황장목이 있는 산을 봉산으로 정해서 의례에 필요한 자원을 직접 장악하려 했고, 아울러 왕실에서 필요한 양질의 목재를 얻기 위해서.

의도야 어찌됐든 이런 제도 덕분에 울진의 금강송은 수백 년 세월 동안 살아남을 수 있었다. 하지만 일본 강점기로 접어들며 마구잡이로 베어지기 시작했고, 한국전쟁 당시 일부가 불에 타 사라지기도 했다. 전쟁 뒤에도 벌목은 이어졌다. 광복 이후 건축용 목재를 수입할 길이 전혀 없던 탓에 국내산 소나무에 의존할 수밖에 없었다. 바로 이곳에서 수백년 묵은 황장목을 벌채해 전국으로 공급했다. 아직 철도가 개통되지 않았던 울진까지 미국산 트럭이 들어와 나무를 실어날랐다. 가장 가까운 역인 봉화군 춘양역이 목재 집하장이 됐고, 춘양역에 모여 전국으로 팔려나간 소나무라는 뜻에서 이후 '춘양목'으로 불리게 된 것이다. 벌목은 1959년 정부가 육종림으로 지정한 뒤 겨우 중단됐다. 본격적인 보호와 보전 사업이 시작된 것은 1982년 유전자원 보호림으로 지정되고나서부터.

드디어 '소광리 금강소나무 생태경영림'에 도착했다. 빗줄기는 더욱 가늘어져서 마치 안개에 휩싸인 듯하다. 이곳을 생태경영림이라고 부르는 이유가 있다. 그저 금강송 군락지가 아니라 산림을 돌보고 가꾸는 곳. 여기서 자라는 금강송은 대부분 나이가 수십 살 이상이다. 평균 나이가 무려 150살, 평균 높이는 23m에 이른다. 200살이 넘는 소나무만 8만 그루에 이른다. 중간 단계 어린나무가 드물다는 뜻이다. 이 때문에 이곳 탐방로를 걷다 보면 곳곳에서 '후계림 조성 사업지'라는 푯말을 볼 수 있다. 워낙 숲이 빽빽하게 우거진 탓에 자연적으로 싹이 터서 어린 나무가 자라기에는 적합한 조건이 아니다. 산림청에서 활엽수를 캐내며 후계림 조성사업에 나서는 이유도 바로 여기에 있다. 2005년부터 2007년까지 약 410㏊의 후계림을 조성했고, 앞으로 10년간 2천860㏊를 추가로 만들 계획이다.

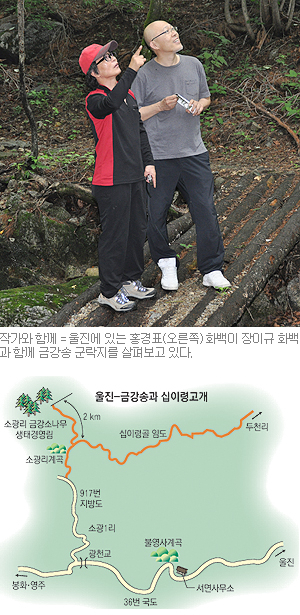

안개비가 흩날리는 숲은 신비로웠다. 키 높이를 자랑하듯 올곧게 쭉 뻗은 솔숲 사이로 탐방로가 나 있다. 천천히 쉬며 걸으면 2시간 만에 탐방로 구간을 둘러볼 수 있다. 여느 산에서 볼 수 없는 우람한 자태에 놀라고 금강송이 내뿜는 향기에 취해 잠시 걷다 보니 얼핏 봐도 자태가 심상찮은 소나무 한 그루가 나온다. 무려 520년 된 최고령 소나무가 떡하니 버티고 있다. 옆으로 뻗은 가지는 마치 푸른 구름을 지고 있는 듯하다. 안개 낀 푸른 숲 사이로 보이는 붉은 소나무 기둥은 더욱 색채가 짙다. 여느 금강송과는 달리 기둥이 굽은 탓에 살아남았다는 '못생긴 소나무'도 있다. 조선 성종(1480년) 무렵에 태어나 아직 살고 있단다. 이와는 반대로 나이 350년, 높이 35m에 이르는 '미인송'도 있다. 쭉 뻗은 기둥에 삼각형 모양의 자태를 갖춘 전형적인 금강송이다. 길 안내를 맡은 울진의 홍경표 화백은 "이곳에 오면 그저 소나무 군락지를 거니는 것이 아니라 우리네 역사를 만나는 것 같다"고 했다. 1년 내내 올 수 있는 곳은 아니다. 원래 유전자 보호지역이어서 출입이 제한됐던 곳. 현재는 산불과 소나무재선충 예방을 위해 11월부터 5월 20일까지 출입이 통제된다.

금강송 군락지를 빠져나와 다시 2㎞쯤 아래쪽으로 내려가다 보면 왼편으로 난 임도가 보인다. 유명한 십이령길이다. 울진군 북면 부구리 흥부장터에서 봉화군 봉화읍, 소천면, 춘양면으로 이어지는 길. 흥부장에서 '바지게'라 불리는 지게에다 소금, 고기, 미역 등 해산물을 싣고 열두 고개(쇳칫재-세고재개-바릿재-셋재-너삼밭재-젖은텃재-작은넓재-큰넓재-꼬채비재-멧재-배나들재-노룻재)를 넘어 봉화땅에 있는 소천과 춘양, 내성장을 보기 위해 걷던 길이다. 쉬고 걷기를 거듭해서 사흘이 걸려야 가는 200여 리 길이다.

이들은 잠깐 쉴 때에도 바지게를 내려놓지 않고 막대기로 지게 맨 아래를 받쳐놓고 쉬었다고 해서 '선길꾼' 또는 '선질꾼'으로 불리기도 했다. 대개 10~20명씩 무리를 지어 고갯길을 걸었다. 경북도가 펴낸 '산과 숲, 나무에 얽힌 고향이야기' 중 울진 편에는 이들에 얽힌 이야기가 나온다. 선길꾼들이 부르던 '십이령의 노래'도 여기에 소개돼 있다. '미역 소금 어물지고 춘양장을 가는 고개/ 가노 가노 언제 가노 열두고개 언제 가노/ 시그라기 우는 고개 내 고개를 언제 가노.' 둘째와 셋째 구절은 후렴구로 반복되고, 나머지는 이들의 애환을 담은 이야기가 담겨 있다. 2절에는 '대마 담배 콩을 지고 울진장을 가는 고개', 4절과 5절에는 '서울 가는 선비들도 이 고개를 쉬어넘고' '오고가는 원님들도 이 고개를 자고 넘네'라는 내용이 담겨 있다. 이들은 울진이나 흥부 어디서 출발하든지 바릿재에 오르기 전에 두천리에서 하룻밤 쉬어야 했다. 바로 이곳에 '내성행상 불망비'가 세워져 있다. 이들의 장사를 도왔던 봉화 사람 정한조와 반수인 안동 사람 권재만의 은공을 기리기 위해 세운 비다. 지금의 드문드문 옛길의 흔적만이 남아있을 뿐이다. 가끔 길 옆 덤불 속에는 세월을 잊어버린 돌무덤이 보인다. 모르기는 해도 이들이 고개를 넘으며 하룻밤 쉬거나 목을 축이던 주막 터였으리라. 두천리에서 다시 917번 지방도를 만날 수 있다. 덕구온천 가는 반대쪽으로 길을 잡으면 화성리를 지나 울진 죽변으로 바로 이어지는 그 길이 나온다.

글·사진=김수용기자 ksy@msnet.co.kr

도움말=화가 홍경표, 울진국유림관리소 054)780-3942

전시장소 협찬=대백프라자 갤러리

댓글 많은 뉴스

이재명 90% 득표율에 "완전히 이재명당 전락" 국힘 맹비난

권영세 "이재명 압도적 득표율, 독재국가 선거 떠올라"

이재명 "TK 2차전지·바이오 육성…신공항·울릉공항 조속 추진"

이재명, 민주당 충청 경선서 88.15%로 압승…김동연 2위

전광훈 "대선 출마하겠다"…서울 도심 곳곳은 '윤 어게인'