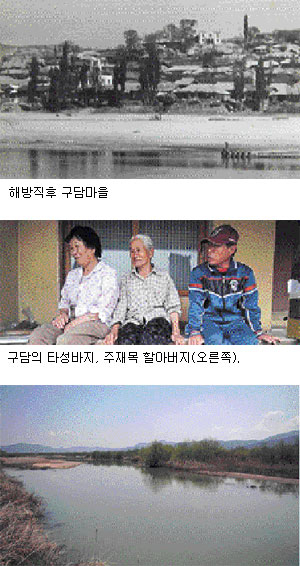

구담에는 강을 중심으로 콘크리트 구담교가 생기기 전 나무로 만든 섶다리와 시멘트 구담잠수교의 추억, 나룻배의 아련한 기억이 서려있다. 강은 주민들에게 먹는 물, 강수욕장, 목욕탕, 낚시터, 데이트 장소, 숙소였다. 뽕나무 밭에 물을 공급했고, 성이 다른 타성바지들의 장터로 자리를 내주기도 했다.

◆섶다리와 잠수교, 그리고 구담교

구담 사람들은 강이 얼어 배가 다닐 수 없던 겨울에 섶다리를 놓았다. 마을사람들이 해마다 직접 나무를 해 엮어서 만든 다리였다.

김봉환(72) 씨는 "가을이 되면 동산에 올라 나무를 해 징검다리처럼 만들었는데 수명이 일 년이야. 겨울에 사용하고 난 뒤 봄에 물이 많아지면 떠내려가 버렸지"라고 했다. 김경중(72) 씨도 "옛날에 일 년에 한 번씩 산 넘어가서 나무를 비(베어) 가지고 다리를 놨는데, 봄에 가면 강물에 떠내려가고 없어서 또 산에 나무하러 갔지"라고 했다.

섶다리는 1977년 '시멘트 다리'(구담잠수교)로 교체됐다. 나무로 얼기설기 엮은 섶다리는 물이 많으면 쉽게 떠내려가거나 부서졌다. 주민들은 농사를 위해 더 튼튼하고 영구적인 다리가 필요했다. 마을 공동 소유의 땅을 팔고, 십시일반 돈을 보태 다리를 만든 것이다. 하지만 홍수로 수위가 9m만 되면 잠긴다고 '구담잠수교'로 불렸다.

김두재(82) 씨는 "동네 산 270평 다 팔고 주민들이 모두 돈을 내고, 정부에서 일부 보태 다리를 놨다"고 했다.

2000년대 왕복 4차로 '구담교'를 건설하면서 섶다리와 잠수교는 추억으로만 남았다. 기존 잠수교는 그나마 여기저기 손상된 채 남아있었으나 3, 4년 전 장마로 쓸려 간 것이다. 김봉환 씨는 "수년 전 시 예산을 받아 강변 버드나무 숲을 벴는데, 너무 많아 일부는 쌓아놓고 일부는 강바닥 쪽에 묶어놓기도 했다"며 "장마가 지니까 그 나무들이 떠내려와 다리에 걸렸고, 오래되고 부서진 다리가 압력으로 인해 다 쓸려 가버렸지"라고 했다.

구담 사람들에게 옛 다리(섶다리, 잠수교)와 나룻배는 애틋하다. 아이들 손을 잡고 섶다리를 건넜고, 잠수교 위를 뛰어다녔고, 소와 농기구와 함께 배를 탔지만 이젠 '옛날 일'이다. 인도가 따로 없는 콘크리트 구담교는 이제 차량만 쏜살같이 달리고 사람들은 걸어서 건너기조차 힘들다.

◆소금배와 나룻배

구담에는 낙동강 하류에서 올라온 소금배 외에 70년대 말까지 두 척의 마을 배가 있었다. 150명이 탈 수 있는 큰 배와 30명 남짓 탈 수 있는 작은 배였다. 강 건너 기산리 땅 상당 부분이 구담 사람들의 농토였기 때문에 농기구와 소 등을 실은 농사용 배가 필요한 터였다. 큰 배는 마을에서 운영했고, 작은 배는 기산리 땅을 많이 가진 김찬복(70'여) 씨 집안의 개인 소유였다. 뱃삯은 주민들이 봄, 가을에 보리와 벼로 냈다. 외지인들은 돈을 냈다. 큰 배를 운행하는 사공은 8명이었는데, 구담 물살이 거셌기 때문에 그만큼 용감무쌍했다고 한다.

김경중 씨는 "큰 배는 하루 200명이 오가는 주요 교통수단이었기에 매년 정월보름에 한 해의 안녕을 기원하는 '배제'를 지냈다"며 "물살이 그렇게 세도 몇십 년 동안 큰 사고가 없었을 만큼 사공들이 용감하고 기술이 좋았다"고 말했다.

지금도 용문바위 바깥쪽 마을 입구에는 '배나들'(나루터)이란 지명이 전해지고 있다.

◆구담의 텃밭, 기산리 뽕밭과 잠실

구담은 강 건너 기산리와 떼려야 뗄 수 없는 관계다. 일제강점기 때 호리우치라는 일본인이 기산리에 잠실을 짓고 뽕나무밭 120만㎡(36만여 평)를 일구며 살다, 해방 후 쫓겨갔다. 정만수(84) 씨 집은 그 중 50만㎡ 뽕밭을 국가로부터 사들였다. 하지만, 뽕밭 농사를 짓던 토박이들은 그 땅을 내놓지 않았다.

정 씨는 "마을에서 농사짓던 사람들이 '우리가 부치던 땅인데, 당신이 왜 불하를 받노'라고 해 결국 두 번 값을 치르고 땅을 매입했다"고 말했다. 이 뽕밭에는 구담마을 사람들뿐 아니라 전국에서 여자들이 찾아들었다. 정 씨는 "그때는 직원도 10명이 넘었고, 하루 일당을 위해 찾아오는 여자들은 수없이 많았다"며 "수확한 누에씨를 농협에서 수매해 전국으로 팔았는데, 돈도 많이 벌어 풍천면에 사설우체국을 차려 우체국장 일도 맡았었지"라고 했다.

"옛날엔 일거리가 없었잖아. 누에 먹이러 처녀들이 많이 와 일당 벌어서 시집도 가고. 도시에 공장도 잘 없어 30리, 50리 밖에서 새벽부터 일하러 쫓아왔다고."

1970년대까지 기산리 양잠업은 구담 사람들의 주요 생계 수단이기도 했다. 지금은 폐허로 변한 일제강점기 때 잠실만 덩그러니 있고, 뽕밭은 우엉, 마, 수박, 참외밭으로 변모했다.

◆타성바지의 삶

'구담에는 타성바지가 2대를 넘기기 어렵다.'

뒤지골 입구 '구담마을 표지석'이 있는 곳에 파란 지붕의 집이 있다. 약 50년 전 구담에 정착한 타성바지, 주재목(65) 씨 집이다. 상주에서 태어난 주 씨는 포항에서 3년 동안 시계 고치는 기술을 배운 뒤 구담으로 들어왔다. 60년대 당시 구담장은 그야말로 흥청거렸다. 시계포를 비롯해 사진관, 양복점, 신발가게, 양조장 영업이 모두 쏠쏠했다. 시계포 주인 주 씨는 '잘나갔지만' 텃세 때문에 힘들었다고 했다.

"동네 아(이)들한테 시달려 장사도 못하고 쫓겨간 사람들이 많아. 외지에서 온 사람들은 웬만히 강하지 않으면 못살았어. 우린 죽기 아니면 까무러치기로 버티며 살았으니까…."

당시 홍수가 나면 강이 넘쳐 장터가 물바다가 됐다고 한다. 주 씨는 "마누라 시집오고도 세 번이나 장터에 물이 넘쳤지. 가게 지붕까지 물이 들어차 배타고 다녔지"라고 했다.

신발가게는 기성화로, 태엽을 감는 시계업은 전자시계에 밀리면서 장도 쇠퇴하기 시작했다. 주 씨는 장의 활기가 주춤하면서 중국집, 빵집으로 업종을 바꾸며 장터를 지켰지만, 나이가 들면서 장사를 그만두고 지난해까지 관광버스 운전기사를 했다. 현재 마을 양수장에서 일하고 있는 그는 집안에 TV 2대를 갖다놓았다. 한 대는 바깥 풍경을 담은 CCTV인데, 주 씨는 "궁금하잖아. 밖에 무슨 일이 일어나는지…"라고 했다.

◆강, 그리고 추억

둑이 없었던 옛 구담마을 앞 낙동강은 주민들의 식수원이자, 놀이터, 해수욕장, 데이트 장소였다.

"동네 사람들이 모두 강에서 물을 길어다 먹었다고. 여름이면 전부 강에 나가서 여자들은 저기 바위 밑 '강정소'에서 목욕을 하고, 남자들은 멀리 떨어진 곳에서 목욕하고. 그때는 (강변) 양쪽이 다 넓은 모래밭이었어."

김경중 씨는 "여름 밤이면 두 동네(구담리, 기산리) 사람들이 거의 다 담요를 하나씩 들고 나와 모랫바닥에서 잤다고. 강가에 사는 사람들치고 수영 못하는 사람이 없어"라고 말했다.

김두재 씨는 "여자들이 강가에 빨래하러 가면 아이들은 고기를 잡았는데, 고무신으로 푹 건지면 고기가 다 걸렸다"며 "숭어, 피리는 물론 검은 민물게도 많이 잽히고…"라고 했다. 김봉환 씨도 "솜방망이를 만들어 기름을 찍어가지고 불을 밝혔는데, '불밝게'라고 하지. 밤에는 고기들이 활동력이 없어 '불밝게'를 비춰 그냥 건져올렸다고. 물길이 안동댐으로 가로막히면서 은어도 많이 올라왔다"고 했다.

강물은 낚시터와 강수욕장, 강변 소(沼)는 목욕탕, 모래밭은 숙소이자 데이트 장소로 그렇게 구담마을을 감쌌다.

◆'구담습지'의 두 얼굴…재두루미'고라니 뛰어노는 낙원, 주민에게는 '자연쓰레기장' 골칫거리

구담마을 앞 낙동강변 '구담습지'. 구담교에서 하회마을 인근까지 7㎞에 달한다.

환경단체들이 반드시 보존해야 할 '습지'로 꼽지만, 주민 상당수는 '자연쓰레기장'이라고 한다.

구담마을 낙동강은 물살이 세고 맑았다. 모래사장이 펼쳐졌고, 주민들에겐 여름 피서지이자 연인들의 데이트 장소였다. 하지만, 안동댐(1971~1976년)과 임하댐(1984~1993년)이 생기면서 물길에 변화가 생겼다. 유속이 느려지면서 모래사장에 버드나무와 잡목이 자라고 숲이 형성된 것이다. 버드나무 숲이 넓게 형성된 것은 불과 6, 7년 사이다.

주변에 재두루미와 새들이 지저귀고, 고라니가 뛰노는 드넓게 펼쳐진 숲이 장관을 이룬다. 하지만 주민들에겐 '골칫덩어리'이다. 홍수 때 물길이 숲에 막혀 범람하기 일쑤였다. 상류의 쓰레기와 오염물이 숲에 걸린 뒤 썩어 악취를 풍긴다고 한다.

구담1리 이장 김종남(65) 씨는 "안동댐이나 임하댐에서 물을 방류하면 6시간이면 도착하는데, 장마가 지고 태풍이 불면 오만 가지 물건이 다 떠내려와 쌓인다"며 "제방 붕괴 위험도 크고 농경지 침수도 생기는데다 냄새가 지독하다"고 하소연했다.

구담습지의 아름다운 모습을 제대로 보존하면서, 붕괴의 위험과 오염물 퇴적 문제를 동시에 해결할 수 있는 묘안이 필요한 대목이다.

김병구기자 kbg@msnet.co.kr

공동기획: (주)매일신문사 · (사)인문사회연구소

◇마을조사팀

▷작가 최화성 ▷사진 천재성 ▷지도 임은하

댓글 많은 뉴스

이재명 90% 득표율에 "완전히 이재명당 전락" 국힘 맹비난

권영세 "이재명 압도적 득표율, 독재국가 선거 떠올라"

이재명 "TK 2차전지·바이오 육성…신공항·울릉공항 조속 추진"

대법원, 이재명 '선거법 위반' 사건 전원합의체 회부…노태악 회피신청

국정원, 中 업체 매일신문 등 국내 언론사 도용 가짜 사이트 포착