'손에 넣어 굴리고 굴려 새알을 빚더니/손가락 끝으로 낱낱이 조개 입술을 맞추네. /금쟁반 위에 봉우리를 첩첩이 쌓아올리고, /옥젓가락으로 집어올리니 반달이 떠오르네.'(手裡廻廻成鳥卵 指頭個個合蚌脣 金盤削立峰千疊 玉箸懸燈月半輪)

조선시대 방랑시인 김삿갓이 송편을 예찬한 시다. 만들고 차려서 먹는 정취가 듬뿍 담겨 눈앞의 장면처럼 떠오르게 만드는 것이 송편에 관한 시는 이만한 걸 찾기 쉽지 않아 보인다.

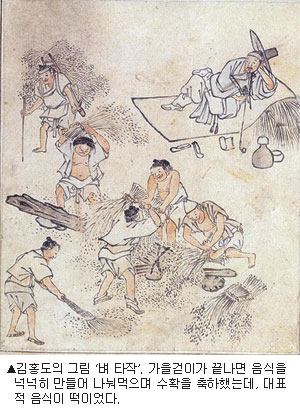

예부터 우리 민족은 가을 수확이 끝나면 신과 조상께 감사드리면서 어울려 즐기는 문화가 발달했다. 이때 빠지지 않고 등장한 음식이 떡과 술이다. 송편은 여기서 생겨난 음식이다. 문헌으로 보면 고려 때까지는 기장으로 송편을 빚다가 조선시대 들어 찹쌀로 송편을 빚는 풍속이 생긴 것으로 보인다.

송편은 조상들의 지혜가 담긴 음식이다. 우리나라에 가장 많은 소나무가 가진 효능을 일찍부터 알고 몸으로 받아들이려 만든 대표적인 음식이 바로 송편이다. 소나무는 식물이 뿜어내는 살균물질인 피톤치드(Fitontsid)를 보통 나무보다 열 배 정도 강하게 발산한다. 피톤치드는 공기 중의 세균이나 곰팡이를 죽이고 해로운 병원균을 없애기도 한다.

민간에서는 예부터 초여름 솔잎으로 기름을 짜 향료로 썼는데 집안에 뿌리면 공기가 맑아지고 신선한 느낌을 준다고 한다. 술을 빚을 때 솔잎을 술독에 넣는다거나 토방에 생솔잎을 쌓고 방을 덥혀 찜질을 하기도 했으니 가까이 있는 소나무를 이용하는 지혜가 생활 곳곳에 녹아든 것이다.

송편을 찔 때 솔잎을 넣는 데도 향을 내고 세균을 없애는 과학이 담겨 있다. 송편의 '송'자에 소나무 송(松)을 쓰는 이유다. 추석에 소나무의 기운을 몸에 받아 건강하게 겨울을 보내라는 의미와 효능을 담은 음식인 것이다.

요즘은 대개 떡집에서 만든 송편을 사서 추석을 지내지만 얼마 전까지만 해도 추석 전날 일가친척이 둘러앉아 송편을 빚는 풍속이 있었다. 어린 아이들도 한 자리를 차지하고 앉아 삐뚤삐뚤하지만 제가 만든 송편이 상에 오르는 걸 보며 즐거워하는 모습은 흔한 풍경이었다.

'규합총서'에 소개된 송편 빚는 법을 보자. '흰떡을 골무떡보다 눅게 하여 쪄서 채를 친다. 굵은 수단(水團'멥쌀가루로 친 흰떡을 썰어 녹말가루를 묻혀 찬물에 헹궈 꿀이나 오미자물에 띄워 먹는 화채)처럼 가루를 묻히지 말고 비벼 그릇에 담고 떼어 소가 비치게 파고, 팥에 꿀을 달게 섞고 계피, 후추, 말린 생강가루를 넣어 빚는다. 너무 잘고 둥글지 않게 버들잎같이 빚어 솔잎을 켜켜로 얹고 찌면 맛이 유난히 좋다.'

예전에는 첩첩이 쌓아 제사상에 올리는 송편의 웃기로 각색의 송편도 만들었다. 송편을 차곡차곡 쌓은 맨 위에 웃기떡으로 삼각형의 골무송편을 색색으로 얹는데, 골무만큼 작게 빚었다. 반죽할 때 쑥을 넣으면 녹색, 송기를 넣으면 붉은 색, 치자를 넣으면 노란 색의 송편을 만들 수 있었다.

고려 말 이색이 쓴 기장송편에 대한 시를 음미하며 올 추석에는 송편을 맛있게 먹되 지나치게 많이 먹지 않도록 하자. '뉘가 알까 이 떡의 향기를, 황금빛이 겉에 넘치네. 팥소를 속에 넣어 배가 부르며 먹기 쉬워 배고픔에 좋은데, 삭히기 어려워 또한 배탈나기도 쉽구나.'

김재경기자 kjk@msnet.co.kr

참고:우리 음식 백 가지,한국인의 음식 이야기.

댓글 많은 뉴스

이재명 90% 득표율에 "완전히 이재명당 전락" 국힘 맹비난

권영세 "이재명 압도적 득표율, 독재국가 선거 떠올라"

이재명 "TK 2차전지·바이오 육성…신공항·울릉공항 조속 추진"

대법원, 이재명 '선거법 위반' 사건 전원합의체 회부…노태악 회피신청

국정원, 中 업체 매일신문 등 국내 언론사 도용 가짜 사이트 포착