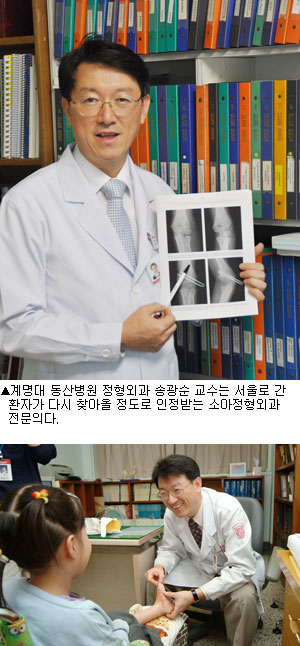

'상완골'은 팔꿈치에서 어깨로 이어지는 뼈다. 상완골 중 팔꿈치 바로 윗부분은 사고 시 가장 잘 부러지는 부위 중 하나다. 특히 인대 힘은 강하고 뼈는 무른 어린이들의 경우 이런 골절 사고가 잦다. 성장판과 맞닿아있기 때문에 제대로 접합하지 못하면 성장 후 심한 변형이 오거나 장애가 남는 부위다. 얼핏 간단한 접합처럼 보이지만, 수술 후 한두 달이 지나면 뼛조각이 떨어져나오거나 이후 팔이 바깥쪽으로 굽어버리는 후유증이 남는 경우가 적잖다. 그저 '재수가 없었다'고 치부할 수도 있지만 계명대 동산병원 정형외과 송광순(55) 교수는 달랐다. 분명 수술 실패에는 다른 이유가 있다고 믿었다. 그가 찾아낸 원인은 골절 수술의 새로운 패러다임을 제시하게 된다.

◆금기의 영역에 도전하다

"지금껏 골절 수술은 틀에 박힌 기준에 따랐습니다. 3, 4단계로 상처를 분류한 뒤 그에 따라 깁스를 하거나 수술해서 핀을 박기도 했죠. 문제는 비교적 경미한 상처로 분류돼 빠른 호전을 기대했던 환자에게서 뼈 접합이 전혀 안 되거나 심한 후유증이 나타났던 겁니다. 세계적으로 빈번한 사례였지만 아무도 원인을 찾아내지 못했습니다. 그저 '생각보다 상처가 컸네요'라고 말하는 정도였죠."

송 교수는 '왜 처음부터 판단을 잘못했을까' 궁금했다. 그리고 우연한 기회에 해답을 찾게 된다. X-선 촬영기사의 실수로 조금 다른 각도로 찍힌 X-선 사진 한 장이 눈에 띄었던 것. 분명 제각도로 찍은 사진에는 미미한 상완골 골절로 보이는 상처가 이 사진에선 큰 골절로 보였다. 무릎을 치며 '바로 이거다'라고 생각했다. 상처가 얼마나 큰지를 판단·분류할 때, 지금껏 늘 팔을 쭉 편 상태로 안쪽에서 찍은 X-선 사진이 기준이었다. 교과서에도 그렇게 나와 있고, 그런 분류법은 절대 손댈 수 없는 '금기의 영역'처럼 보였다.

송 교수는 여기에 도전했다. 2002년부터 연구에 매달렸고, 과거 진료기록을 샅샅이 뒤졌다. 상완골 골절로 찾아오는 환자 모두 네 방향에서 모두 X-선 사진을 찍도록 했다. 결과는 놀라웠다. 종전 분류법에 따르면 그저 미미한 상처로 보이던 것이 송 교수 분류기준에선 전혀 딴판으로 나타났다. 심지어 단순 깁스 대상이던 환자가 핀을 박는 수술 환자로 분류되기도 했다.

정형외과 분야 세계 최고의 권위지인 'JBJS'(Journal of Bone and Joint Surgery)에 2007, 2008년 연속으로 그의 논문이 실렸다. 심지어 책임편집자가 직접 이메일을 보내서 "놀라운 결과다. 시급히 게재해야 하니 내가 직접 논문 교정을 봐도 되겠느냐?"고 물어왔다. 전세계에서 날아오는 수천 건의 논문을 '거부'하기도 바쁜 사람이 직접 교정을 봐주겠다고 나선 것은 지극히 드문 사례다.

◆하버드대 교수도 극찬

올해 5월 미국 하와이에서 열린 최고 권위의 세계학술대회인 북미소아정형외과학회와 아시아태평양정형외과 합동 학술대회에 연수강좌 연자로 초청받았다. 그저 논문 발표가 아니라 반나절을 할애해 참석자들이 필히 들어야 하는 연수강좌로 채택된 것이다. 미국 하버드의대 워터스 교수와 함께 공동 강연을 했다. 워터스 교수는 "더 이상 말할 여지가 없다. 100% 공감을 보낸다"고 말할 정도였다.

단지 분류법뿐 아니라 상완골 골절에 대한 새로운 치료법도 제시했다. 무조건 상처부위를 절개할 필요없이 피부 밖에서 뼛조각을 맞춘 뒤 핀으로 고정할 수 있는 수술법. 당시 사람들은 "송 교수의 축적된 노하우가 있기에 가능한 수술법"이라고 말했다. 하지만 놀랍게도 이 수술법은 국내 다른 2개 대학병원에서도 시행 중이었다. 우연의 일치였지만 수술 결과는 모두 75% 이상 성공률을 보였다. 송 교수 수술법이 안전하고 정당함을 입증한 것. 치료 결과에 대한 논문은 올해 7월 관련 국제 학술지에 상세히 소개됐다.

지난 8월 'JBJS'에는 송 교수의 다른 논문이 실렸다. 소아 고관절(엉덩이관절)의 대퇴 경부 골절에 관한 연구 결과물. 고관절로 이어지는 대퇴골 상부가 부러지는 상처의 경우 합병증 발생이 심각했다. 표준화된 수술법조차 없었다. 24시간 내에 상처부위를 절개한 뒤 뼈를 맞춰서 봉합하는 수술법을 내놓았고, 놀랍게도 이로 인한 합병증 발생은 0%였다. 1차적으로 2001년 관련 논문을 냈을 때 그다지 반응이 뜨겁지 않았다. 하지만 2006년 한 외국 의사가 관련 분야의 전세계 논문 270여 편을 모조리 검색한 뒤 송 교수의 논문을 '인용할 가치가 있는 20편의 논문'에 포함시켰다. 송 교수의 새로운 치료법은 관련 논문 중 가장 우수한 치료결과를 낳는 것으로 밝혀졌다.

◆시인이 된 정형외과 의사

그는 천상 정형외과 의사다. "결과가 솔직하잖습니까. 아무리 속이려고 해도 X-선 사진 한 장만 찍어보면 제대로 수술했는지 금세 알 수 있죠." 왜 하필 '소아 정형외과'냐는 물음에 "레지던트 시절부터 어린이 환자를 많이 접했는데, 제대로 손도 써보지 못하고 평생 불구로 지낼 수밖에 없는 환자를 보며 정말 안타까웠다"고 했다. 기왕에 하려면 제대로 된 의사가 되고 싶었다고 했다.

초임 교수 시절 학회에 갔다가 한 일본 교수의 발표를 보고 신랄한 질문을 하고 날카로운 비판도 했다. 쉬는 시간에 그 교수가 찾아와 "이 분야에 관심이 있느냐?"고 물었다. 나중에 알고 보니 그는 당시 세계정형외과학회 회장이던 일본 교토대 야마무로 교수였다. 이 일이 계기가 돼 한 달간 일본에서 연수를 하게 됐다. "일본의 기록문화를 배웠습니다. 섬세하고, 정확하며, 정직하더군요."

그는 첫 환자부터 X-선 사진기록을 모두 보관하고 있다. 지금은 디지털로 바뀌었지만 예전 필름을 보관할 때엔 적잖은 부피였다. 5년 만에 폐기해야 했지만 그는 반대했다. 병원 측에서 없애달라고 요구하자 "나더러 교수 하지 말라는 말이냐?"며 고집스레(그는 스스로 '똘아이'라고 표현했다) 필름을 보관했다. 세계적 논문을 발표할 수 있었던 배경은 애지중지 보관했던 필름 덕분이었다.

송 교수는 시인이다. 1995년 '심상'으로 등단한 뒤 한국문인협회·대구시인협회 회원으로 활동 중이고 2006년 첫 시집 '나는 목수다'를 펴내기도 했다. "시(詩)는 제게 있어 숨구멍입니다. 시를 쓰지 않았더라면 지금의 제가 없었을 겁니다." 인터뷰를 마칠 때 그가 한 말이 귓전에 아직도 울린다. "의사의 논문은 아픈 사람들의 기록입니다. 아픔을 먹고, 아픔에서 잉태된 논문이죠. 그렇게 보면 논문 속에 등장하는 환자 한 명, 한 명은 연밭에 피어난 한 송이 연꽃입니다." 그와 나눈 많은 이야기를 다 싣지 못해서 안타깝다.

글·사진=김수용기자 ksy@msnet.co.kr

댓글 많은 뉴스

이재명 90% 득표율에 "완전히 이재명당 전락" 국힘 맹비난

권영세 "이재명 압도적 득표율, 독재국가 선거 떠올라"

이재명 "TK 2차전지·바이오 육성…신공항·울릉공항 조속 추진"

대법원, 이재명 '선거법 위반' 사건 전원합의체 회부…노태악 회피신청

포항 찾은 한동훈 "박정희 때처럼 과학개발 100개년 계획 세울 것"