오래 살고픈 것은 인류의 간절한 염원 중 하나다. 아니, 가능하다면 영원히 살고 싶은 것이 인간의 본능 아닐까. 왕의 죽음과 함께 호위병사, 시종, 부장품 등을 함께 묻은 고대 껴묻이(殉葬) 풍습도 죽음 저편의 또 다른 삶에 대한 믿음에서 비롯됐을 터다. 영원한 삶에의 갈구는 믿음의 방식이나 형태는 다를지라도 태초부터 현대까지 이어지고 있다. 하느님의 구원을 말하는 종교나 윤회사상도 영원한 삶에 대한 염원과 무관하지 않다.

인간 개개인의 염원이 오랫동안 건강하고 행복하게 사는 것이라면, 동양 특히 한국사회의 소규모 군락은 줄곧 마을의 안녕과 풍요를 바라는 공동체의 염원을 담아왔다. 공동체의 염원은 산이나 나무, 바위 등 자연물에 기대기도 하고, 사물을 인공적으로 변형하거나 의미를 부여하는 방식을 사용하기도 했다. 자연이든 인공물이든 마을을 묶어주는 가장 강력한 무기는 공동의 믿음이다.

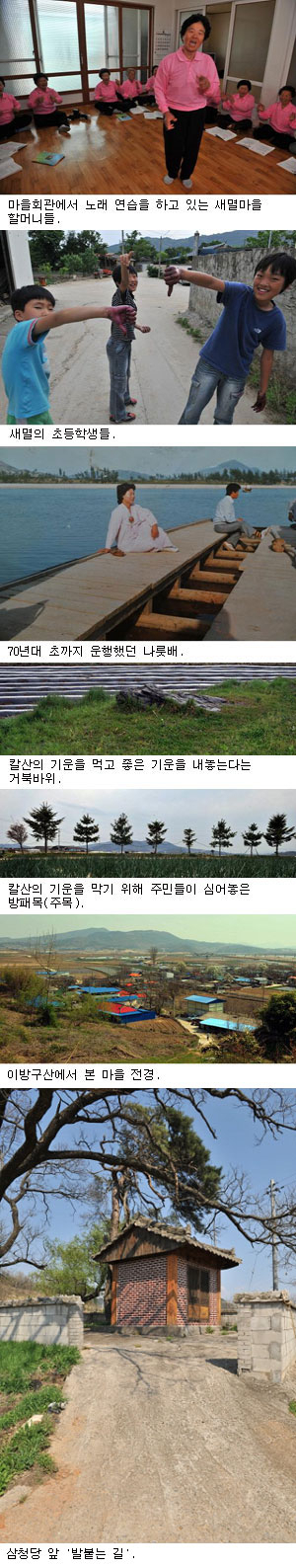

50여 가구 100여 명이 터전을 가꾸고 있는 예천 풍양면 낙상1리 새멸마을. 공동체의 염원을 담은 설화나 풍수지리 관련 이야기가 풍성한 마을이다. 그 설화나 풍수지리 스토리에 대한 굳건한 믿음은 300년을 이어왔다. 그만큼 마을사람들 간 유대나 정(情)도 유난히 끈끈하다.

◆칼산과 방패목, 그리고 거북바위

새멸 공동체의 염원을 담은 대표적 흔적은 칼산과 방패목, 그리고 거북바위다.

새멸 사람들은 칼처럼 길쭉한 칼산이 마을을 향하고 있기 때문에 좋지 않은 기운이 나오고 있다고 여긴다. 칼산은 새멸 동남쪽 건넛마을인 풍양면 효갈리 덕암산 자락이다. 칼산이 새멸마을을 정면으로 찌르고 있는 형세라는 것이다.

김영태(58) 씨는 "마을 뒷산인 이방구산에서 새멸을 내려다보면 '사람 인(人)'자 모양인데, 건너편 칼산이 사람 인자를 찌르는 형국"이라며 "우리 마을 사람들은 여성의 하체와 비슷한 형태의 새멸마을을 칼산이 찌르고 있다고 나쁜 기운으로 여긴다"고 말했다.

새멸 사람들은 옛날부터 칼산의 기운을 막기 위해 다양한 방안을 강구했다.

우선 마을 입구에 커다란 미루나무 수십 그루를 심어놓았다. 칼산의 나쁜 기운을 막는 방패목 역할을 할 수 있다는 믿음에서 비롯됐다. 하지만 1960년대 후반 경지정리를 하면서 이 방패목들이 모조리 베어졌다. 방패목이 사라진 뒤 마을에는 불운이 겹쳤다고 한다.

박천만(74) 씨는 "(나무를 베고 난 뒤) 한 해에 열 한 사람이 죽었어. 이 조그마한 동네에 일 년에 많은 사람이 한꺼번에 죽으니까 상을 치르고, 삼오제 지내고 난리가 났지. 우리는 방패목을 벴기 때문이라고 생각했어"라고 말했다.

마을사람들은 칼산의 기운이 마을을 해쳤다고 보고 다시 그 자리에 나무를 심었다. 지금도 새멸 입구에는 칼산을 마주보며 큰 미루나무 한 그루와 주목 10여 그루가 버티고 서 있다. 칼을 막아내는 방패인 셈이다.

방패목과 함께 칼산의 기운을 막고 있는 것은 거북바위다. 마을 서쪽과 낙동강 사이 밭 한가운데 바위 하나가 솟아 있다. 마치 거북이 뭍에서 강 쪽으로 기어가고 있는 모양새다.

"거북바위라. 옛날엔 이만침 높았는데 지금은 얼매 안 남았어. 무거우니까 땅속으로 자꾸 들어가잖애. 칼산에서 독을 내뿜으면 이 거북이 그걸 전부 다 소화시켰어. 나도, 동네 사람들도 바위 구멍에 술을 부어놔. 마을을 지켜주니 고맙다고 한잔씩 주는 거지."

김영운(75) 씨는 마을 사람들이 바위 군데군데 술잔 모양으로 움푹 파인 구멍에 거북의 수고를 위로한다며 술을 부어주곤 한다고 했다.

이들은 거북바위가 칼산의 나쁜 기운을 다 받아먹은 뒤 마을 쪽으로 똥(좋은 기운)을 싸기 때문에 마을이 잘 살 수 있다는 강한 믿음을 갖고 있다.

마을을 지키기 위한 노력의 하나로 산수를 인공적으로 변형시킨 것이 방패목을 심은 것이라면, 거북바위는 기존의 지형지물에 의미를 부여해 마을의 안녕을 기원하는 방식으로 활용된다.

◆발 붙는 곳

300년 동안 동제를 지내고 있는 마을 서쪽 삼청당. 마을 사람들은 삼청당 앞길을 '발 붙는 곳'이라고 한다.

낙동강에 접해 있고 나루터와 바로 연결되는 곳으로, 과거 영남대로의 주요 길목이었다. 사람들은 마을신이 이 길을 지켜주고 있다고 믿는다. 영남대로의 역할을 하던 시절, 동네에 해를 끼친 뒤 나루터에서 배를 타고 도망가려던 이들은 어김없이 삼청당 앞길에서 붙잡혔다는 것이다. 마을 노인들은 옛날부터 새멸에서 도둑질을 하거나 여자에게 몹쓸 짓을 하는 등 마을에 해코지를 한 이들이 이 길을 지나가면 발이 붙어 더 이상 도망을 가지 못했다고 했다. 외지 사람이 삼청당 앞에서 갈피를 잡지 못한 채 두리번거리거나 장시간 멈춰 있다면 일단 의심해봐야 할 판이다.

"삼청당 앞이 옛날에는 서울 가는 길이라. 나루터로 연결되고, 퇴강(상주 사벌면) 가서 문경새재 간다고. 우리 마을에서 물건을 훔쳐 이리(이쪽으로) 가면 발이 붙었대요. 마을에 와서 여자를 건드린다는 등, 쌀을 훔쳐간다는 등 하면 이 길을 못 넘어갔대요. 이 재를 못 건너갔대요. 아마 동네 신이 붙잡았나보지."

김영태 씨를 비롯한 마을사람 상당수는 '마을에 해코지하면 삼청당 앞길에서 발이 붙어버린다'는 속설을 지금까지 믿고 있다.

◆마을을 지키는 나무와 바위

삼청당에서 이방구산을 잇는 길목에는 현재 수령이 200여 년 된 소나무 한 그루가 있다. 일제 강점기 이전까지만 해도 이 길목에는 커다란 소나무가 바람이 통하지 않을 만큼 빽빽하게 들어서 있었다고 한다. 낙동강에서 마을로 불어오는 서풍을 막아주는 방풍림이었다는 것이다. 하지만 일제가 나무를 마구 베고, 송진을 무리하게 채취하는 바람에 모두 말라 죽어버렸다고 한다.

박천만(74) 씨는 "어릴 적에는 삼청당에서 이방구산까지 모두 소나무로 들어찼었어. 그런데 내가 8, 9살 때 일본 사람들이 나무를 다 비(베어) 갔어. 송진을 내서 비행기 기름 삼을라고"라고 말했다. 또 "일년 열 두 달이면 서풍 부는 날이 98%는 돼요. 서북풍이 부니까 춥거든. 바람을 막아 동네를 안온하게 하기 위해 나무를 심어가지고. 동네 형성될 때 그렇게 했다고 들었는데"라고 했다.

마을 입구 미루나무가 칼산의 기운을 막는 방패목이었다면, 삼청당 주변 소나무는 서풍을 막는 방풍림이었다.

새멸 사람들은 또 마을 뒷산 임금님바위와 낙동강변 칠성바위를 영험하게 여긴다.

이방구산 절벽에는 마치 사람이 누워 찍힌 자국처럼 생긴 독특한 바위가 있다. 임금님이 드러누웠던 자리라고 임금님바위라고 한다.

김영태 씨는 "발자국·머리·허리 자국 등 임금님이 누운 자리가 있고, 임금님 의자도 있다고. 모래에 사람이 누운 자리같이 딱 찍혀 있어"라고 말했다.

낙동강변에 있던 칠성바위는 제방공사와 함께 사라졌다. 마을사람들은 칠성바위가 태초에 이 마을에 터를 잡았던 조상의 무덤, 고인돌로 추정하고 있다.

김영운(75) 씨는 "마을사람들이 (그 곳에) 가서 놀고, 소를 묶어놓기도 했다"며 "제방공사 할 때 칠성바위 밑에서 도자기 조각이 많이 나왔고, 마치 사람을 묻어놓고 옆에 옛날 옹기그릇 같은 것을 정리해 둔 모양으로 정말 장관이었다"고 말했다.

새멸 사람들은 지금도 임금님바위는 산에서, 칠성바위는 강에서 각각 마을을 지켰던 소중하고 영험한 바위라고 믿고 있다. 새멸 공동체는 이렇게 마을을 지키는 자연, 풍수, 설화와 함께 평화롭다. 김병구기자 kbg@msnet.co.kr

공동기획: 매일신문·(사)인문사회연구소

◇마을조사팀

▷작가 안태호 ▷사진 이재갑 ▷지도일러스트 신지혜

댓글 많은 뉴스

이재명 90% 득표율에 "완전히 이재명당 전락" 국힘 맹비난

권영세 "이재명 압도적 득표율, 독재국가 선거 떠올라"

이재명 "TK 2차전지·바이오 육성…신공항·울릉공항 조속 추진"

대법원, 이재명 '선거법 위반' 사건 전원합의체 회부…노태악 회피신청

국정원, 中 업체 매일신문 등 국내 언론사 도용 가짜 사이트 포착