은퇴하면 시골에서 살리라 생각했다. 고향이 아니더라도 고향을 닮은 그런 곳에서 남은 세월을 보내리라 마음먹었다. 그런데 막상 당하고 보니 그게 쉽지 않았다. 나를 붙잡고 있는 인연의 끈들이 얼마나 질기고 억센지 귀향이란 낱말은 꺼내지도 못할 지경에 이르렀다. 그래도 포기하지 않는다.

#민물고기 잡는 추억의 그림으로 가득

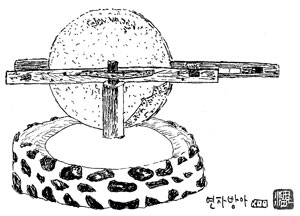

여건만 갖춰지면 단거리 선수처럼 뛰어나갈 참인데 벽은 점차 높아만 가고 의욕 또한 서서히 사그라지고 있어 요즘은 더욱 조바심만 늘어나고 있다. 파리통 안에 갇힌 파리와 통발 속 물고기 중에서도 운 좋은 놈은 들어갔던 구멍으로 되돌아 나오기도 한다. 그런데 나는 나가는 길까지 훤히 알면서도 이렇게 도시의 장기수 신세를 면치 못하고 있다. 그놈들이 나더러 "병신 같은 놈"이라고 손가락질을 해도 할 말이 없다.

심심할 때마다 펼쳐보는 '고향'이란 그림책 속엔 오만 풍경이 삽화로 그려져 있다. 그 그림책의 두께는 신구약을 합한 성경책 만큼 두껍다. 그 중에서도 창세기에 해당하는 제1장 고기잡이 편을 가장 많이 들쳐보고 돌아가지 못하는 그곳을 천 날 만 날 그리워한다. 맨 앞 첫 장에는 금호강 여울에서 파리낚시로 피라미를 잡는 그림이 그려져 있고, 다음 장에는 양지동 홈실못에서 뜰채로 민물새우를 잡는 풍경이 세화(細畵)로 채색되어 있다.

나는 듬성듬성 수초가 나있는 연못이 지척에 있는 그런 시골에서 살고 싶다. 늦은 오후에라도 대나무 낚싯대 한 대와 새우잡이 뜰채를 들고 나가면 저녁 반찬거리로는 아주 넉넉한 고만고만한 놈들을 대나무 소쿠리에 담아와 지져 먹는 그런 꿈을 꾸지 않는 날이 없다. 이 세상 소풍 끝나기 전에는 그것이 가능하리란 꿈은 아직 꿈으로 살아있지만 사실 그 꿈은 개꿈에 가깝다는 걸 나는 안다.

나는 바다생선보다 민물고기를 더 좋아한다. 붕어와 피라미조림은 물론 잉어찜과 쏘가리탕 앞에선 사족을 못 쓴다. 하다못해 지리산 계곡의 피라미회를 먹으러 다녔으며 심지어 가물치도 낚시로 잡아 내 손으로 회를 쳐 먹기도 했다. 그러다가 간디스토마 구충약을 복용한 후론 민물고기 날것은 일절 먹지 않는다.

#밥도둑 토하젓 맛보러 남도기행 떠나

문화유산을 찾아다니는 재미에 푹 빠져 은퇴 후 몇 년간을 답사로 세월을 보냈다. '남도답사 1번지'라는 강진 해남 지역을 떠돌다 이곳 탐진강이 민물새우의 본고장이란 걸 알았다. 이곳 사람들은 새우를 잡아 젓갈을 담그는데 그걸 토하젓(土蝦)이라고 했다. 요즘도 일 년에 한두 번은 남도여행길에 올라 강진을 지나치는데 토하젓을 맛볼 수 있는 한정식 집을 찾아들기에는 주머니 사정이 만만치 않아 번번이 지나치고 말았다.

다산 선생이 강진에 유배와 살 땐 탐진강 수초 밑에는 새우들이 떼로 몰려다녔겠지만 지금은 공장폐수와 생활하수로 오염되어 일부 산간지역에서 나오는 새우들로 젓갈을 담아 겨우 맥을 잇고 있는 실정이다. 지형적 특성상 오염물질이 스며들 수 없는 청정지역인 옴천면의 민물새우 '새뱅이'로 담근 젓은 임금님 수라상에 오른 최고 명품 토하젓이라고 한다.

새우를 염장하여 3개월 정도 숙성시킨 후 찰밥과 마늘, 고춧가루, 생강 등을 넣고 다시 숙성시키면 훌륭한 토하젓으로 재탄생한다. 밥도둑이라 불리는 토하젓 한 숟가락을 포실포실하게 지은 햅쌀밥에 비벼 먹으면 다른 반찬이 필요 없을 정도로 구수하면서도 맛깔스럽다.

이번 가을에 전남문협의 초청을 받은 문학모임에서 남도기행을 떠난다기에 열 일 제쳐두고 따라 나섰다. 답사의 필수 코스인 영랑생가와 조정래 문학관 구경도 좋았지만 남도음식 맛을 보게 된 것이 나에겐 큰 기쁨이었다. 강진의 보은한정식(061-432-8789)에서 "토하젓 맛 좀 보여 줘요" 하고 여주인에게 엄살을 부린 덕에 오랜만에 새뱅이 젓갈을 혀끝으로 희롱하는 호사를 누렸다.

남도사투리 회화(會話)가 좀 더 능숙해지면 탐진강 가에서 살고 싶다. 징하게 맛난 거 먹고 잉.

수필가 9hwal@hanmail.net

댓글 많은 뉴스

이재명 90% 득표율에 "완전히 이재명당 전락" 국힘 맹비난

[우리 아기가 태어났어요]신세계병원 덕담

연휴는 짧고 실망은 길다…5월 2일 임시공휴일 제외 결정

'이재명 선거법' 전원합의체, 이례적 속도에…민주 "걱정된다"

"하루 32톤 사용"…윤 전 대통령 관저 수돗물 논란, 진실은?