정말 사람들의 심리는 알다가도 모르겠다. 가죽이 아니라 합성피혁에 불과한 명품백은 '브랜드네임'을 이유로 수백만원을 주고도 거침없이 사면서, 5천원짜리 국밥 한 그릇을 사 먹을 때는 "재료비가 고작 얼마 든다고… 너무 비싸게 받아 먹는다"고 툴툴거리기 일쑤다. 그러고는 밥값보다 더 비싼 커피 한 잔을 놓고 친구들과 둘러앉아 롯데마트 '통큰 치킨' 사례를 들어가면서 "동네 치킨 가게들이 폭리를 취한다"며 침 튀겨가며 토론을 벌이는 것도 요즘 사람들이다.

워낙 물가가 살벌하게 오르다 보니 사람들이 '가격'에 대해 예민할 수밖에 없는 상황인 것은 이해한다. 하지만 한 푼이라도 더 비싸게 팔려는 장사꾼과 조금이라도 더 싸게 사려는 소비자 사이의 간극은 점점 더 벌어지기만 할 뿐이다. '적정한 이윤' '합리적인 가격'이라는 것은 대체 어디쯤에서 선을 그어야 하는 것일까?

◆음식의 원가? 재료비만 따지지 마세요

신세계 '이마트 피자'와 롯데마트 '통큰 치킨'이 대한민국 음식업자들에게 가져다준 충격파는 상당하다. '주인이 손해를 보고서라도 싸게 팔겠다는데 그걸로 된 것 아니냐'고 무시할 일이 아니다. '상식' 선의 가격 개념을 무너뜨리다 보니 정직하게 판매를 하고 있는 상당수 음식점주들이 폭리를 취한다며 비난을 받는 웃지 못할 상황이 됐기 때문이다.

물론 일부 대형 프랜차이즈 업체들이 과도하게 높은 가격을 받는 측면이 있다 보니 소비자들이 이참에 발끈하고 나선 것일 테지만, 가맹점비 아까워 프랜차이즈 가입조차 못하고 자신의 이름 하나 내걸고 어렵게 가게를 운영하고 있는 영세 자영업자 입장에서는 억울해도 정말 억울한 이야기다.

치킨 가게를 운영하고 있는 A씨는 "프랜차이즈가 공개한 치킨 원가 역시 일부 과장된 측면이 있긴 하지만 그렇다고 도매금으로 '폭리를 취한다'고 매도를 당할 때는 정말 할 말이 많다"고 하소연했다.

그가 밝힌 치킨의 원가는 5천원 선이었다. 닭 한 마리 가격이 2천500원에서 3천원 선. 여기에다 파우더, 박스, 카놀라유, 콜라, 무 등의 재료비를 모두 포함하면 아무리 많아야 5천원을 넘지 않는다는 것이 그의 주장이다. 하지만 가게를 운영하는 데 드는 비용은 이것뿐만이 아니다. 가게 임대료부터 인건비, 각종 인테리어와 집기 구입비, 전기료 등의 각종 부대비용 역시 '원가'의 개념에 포함돼야 하기 때문에 이들을 합산하면 비용은 1만원에 육박한다. 프랜차이즈 협회에서 프라이드치킨 한 마리의 원재료가 7천450원, 여기에다 식재료와 포장비, 임차료, 배달비 등을 합쳐 1만2천940원이라고 밝힌 것과는 조금 차이가 있지만 소비자들이 생각하는 것처럼 치킨 팔아 떼돈을 버는 것도 아니라는 이야기다.

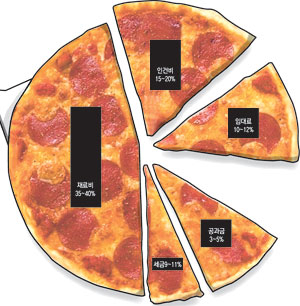

이처럼 소비자들이 생각하는 '원가' 개념과 업주가 생각하는 '원가'의 개념에 차이가 생길 수밖에 없는 것이 바로 '부대비용' 탓이다. 핀외식연구소 컨설팅사업부 김성균 컨설턴트는 "지금 음식업계는 경쟁이 너무 치열하다 보니 사실 식당하는 사람들의 이윤이라고 하면 자신의 인건비에 불과한 수준이다"고 밝혔다. 그는 "종류에 따라 조금씩 차이가 있긴 하지만 평균적으로 음식 가격 대비 재료비 비중이 35~40% 선"이라며 "여기에다 인건비 15~20%, 매장 임대료 10~12%, 각종 공과금 3~5%, 부가세 9~11% 등의 각종 비용을 모두 더하면 원가가 72~89%에 육박한다"고 밝혔다. 실제로 1만원짜리 음식 하나 팔아 남는 돈은 1천원 남짓이라는 결론이다. 그마저도 자신의 노동력을 고스란히 바쳐 남기는 이윤이 이것이다.

이런 원가 논란에 억울한 것은 피자 역시 마찬가지다. 자체 브랜드를 내걸고 피자가게를 운영 중인 B씨는 "매출 대비 원가율이 한 달 평균 38%"라고 밝혔다. 피자 재료비만 계산하면 라지 사이즈 한 판당 3천~6천원(토핑, 치즈 종류에 따라 차이 큼)이 소요되지만 그 외 샐러드바 운영 등에 워낙 많은 재료비가 들어가기 때문이라고. 그는 "한 판당 3만원을 넘어서는 브랜드 피자에나 '폭리'라는 단어가 어울리지, 동네 피자에는 어림없는 단어"라고 했다.

◆기름값, 정유사가 문제? 세금이 문제?

연초 언론을 가장 뜨겁게 달구고 있는 것은 바로 '기름값'이다. 벌써 15주째 가파른 상승세를 이어가고 있는데다 한파까지 불어닥쳐 서민들의 마음을 꽁꽁 얼어붙게 하고 있다.

특히 고공행진 중인 기름값을 잡기 위해 이명박 대통령이 이달 13일 국민경제대책회의에서 "기름값이 적정한 수준인지 검토할 필요가 있다"고 언급한 뒤 정부가 지식경제부를 중심으로 공정거래위원회 등의 전문가들이 참여한 특별 태스크포스까지 구성해 석유제품 가격 결정구조를 원점에서 다시 검토하기로 하면서 정유업계는 바짝 긴장하고 있다. 정부는 기름값 상승의 원인이 정유사의 '폭리'에 있다고 보고 이들의 마진을 끌어내리겠다는 심산이다.

하지만 정유사는 억울하다는 입장이다. 정유업계는 "지난해 정유사들의 연간 평균 정제마진이 ℓ당 9원에 그쳤다"고 밝혔다. 이들의 주장을 곧이곧대로 받아들이자면 정유사가 낮출 수 있는 가격에는 한계가 있다는 이야기다. 정유업계는 "기름값의 가장 큰 비중을 차지하고 있는 유류세를 조정하지 않고서는 방법이 없다"고 주장하고 있다.

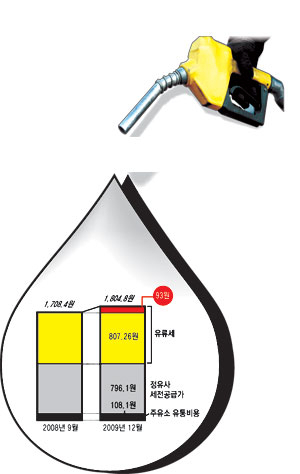

사실 정유업계 주장에도 일리는 있다. 지난해 12월 다섯째 주 평균 휘발유 판매 가격인 1천804원을 기준으로 휘발유 가격 구조를 살펴보자. 휘발유 가격에는 정유사의 세전 공급가가 796.1원, 주유소 유통비용 108.1원, 유류세 900.1원 등으로 구성돼 있다. 이를 국제 유가가 94달러 선으로 비슷했던 2008년 9월과 비교하면 당시 주유소 휘발유 가격은 ℓ당 1천708.47원으로 지금보다 96.33원이나 저렴한 것으로 나타났다.

국제 유가가 비슷한데도 국내 휘발유 판매 가격이 큰 폭의 차이를 보인 것은 바로 '유류세' 때문이다. 2008년 9월 유류세는 807.26원으로 지금보다 93원 정도 낮았던 것이다. 당시 정부는 2008년 3월 내수 진작을 위해 유류세를 10% 인하했으며, 원유 수입 관세도 3%에서 1%(ℓ당 11원 정도)로 낮췄다. 환율이 달러당 120원 정도 상승한 요인도 작용했다.

결국 정부가 53%에 이르는 유류세를 손대지 않는 이상 전체 휘발유 가격 대비 각각 2%와 3.5% 수준에 불과한 정유사와 주유소의 유통비와 마진율을 조정해 가격을 낮추는 데는 한계가 있을 수밖에 없다는 이야기다.

특히 대구경북은 인구와 면적에 비해 주유소 숫자가 많아 전국에서 기름값이 싼 대표적인 지역으로 손꼽힌다. 대구의 주유소는 지난달 기준 모두 455개로 인구가 100만 명 이상 더 많은 부산(452개)보다 많고, 경북의 주유소는 모두 1천280개로 경기도를 제외하고는 전국에서 가장 주유소 숫자가 많은 것. 도명화 대구주유소협회 사무국장은 "정유사의 공급가는 정해져 있기 때문에 대구가 기름값이 싼 이유는 그만큼 주유소 마진이 낮다고 풀이할 수 있다"고 설명했다.

◆원단에서 패션으로…부가가치의 창출은 무죄?

원가 개념으로 접근하자면 가장 터무니없는 경우가 바로 옷값이다. 가죽이나 모피 등 특수한 원단을 사용하는 경우를 제외하고서는 아무리 비싼 옷이라도 원가가 20만원을 넘어서는 제품은 찾아보기 힘들 정도. 하지만 누구에 의해 어떻게 디자인됐느냐에 따라 옷 가격은 단돈 1만원에서 수백만원까지 천차만별이다.

사실 원가만 따진다면 고급옷이나 저가의 옷이나 별반 차이가 없다. 얼마나 좋은 원단을 사용하느냐, 숙련된 재봉사의 꼼꼼한 바느질을 거쳤느냐, 제작과정을 정교하게 관리했느냐 등의 여부에 따라 옷의 질에 상당한 차이가 발생하긴 하지만 여기서 발생하는 차이라고 해봤자 고작 몇만원을 넘어서기 힘들다. 이들이 수십만원의 가격차를 만들어내는 요소는 아니라는 것이다.

급격하게 가격 차이가 벌어지는 것은 브랜드에서 백화점으로 상품이 넘어가는 단계에서 제조원가의 5배 정도가 곱해지기 때문이다. 아무리 디자인이 잘된 제품이라도 100% 정상가에 팔려나가기는 쉽지 않은 의류업계 특성이 반영된 가격이라는 것. 업계에서는 이를 두고 '3·4·3 원칙'이라고 부른다. 생산량의 30%만을 가격표에 부착된 정상가격으로 판매하고, 40%는 세일기간에 팔아 적정 마진을 남기고, 나머지 30%는 원가 혹은 그 이하 가격의 '땡처리'를 통해 소진하는 것이다.

2005년 한국섬유산업연합회에서 발표한 '의류시장 보고서'에 따르면 남성복의 경우 정상가격으로 구입하는 비율은 22.1%에 불과했다고 한다. 그러다 보니 자연히 옷에 붙어 있는 가격표에는 원가만을 감안한다면 납득하기 힘든 높은 금액이 찍힐 수밖에 없는 것이다.

디자인 실패에서 오는 '위험부담'도 옷값에 더해진다. 아무리 유명 브랜드라도 신상품으로 내놓은 10개의 디자인이 모두 히트할 수는 없는 법. 대박인 디자인이 있으면 쪽박인 디자인도 있게 마련인 것이다. 그렇다 보니 판매에 실패하는 일부 디자인에 대한 비용을 '잘 팔리는 옷'에 전가할 수밖에 없는 구조다. 이로 인해 정작 옷의 '원가'와는 수십 배, 수백 배 차이가 나는 엄청난 가격 거품이 생겨나게 되는 것.

하지만 옷값에 대해서 사람들은 '원가'를 논하지 않는다. 얼마나 아름다운가, 어떤 브랜드가 붙어있는가에 관심이 있을 뿐이다. 업체 측에서도 이를 잘 알고 오히려 더 비싼 가격을 붙이려고 애쓴다. 같은 청바지라도 1만원 가격표를 붙여놨을 때와 30만원 가격표를 붙여놨을 때 후자가 더 잘 팔린다는 사실을 잘 알기 때문이다. 의류업체 관계자는 "옷을 만들어내는 것은 단지 원단으로 제품을 만들어내는 작업 수준이 아니라 부가가치를 생산하는 일"이라며 "수십 배의 가격 상승은 이런 가치를 소비하는 데서 오는 비용으로 해석하는 것이 맞지 않겠느냐"고 반문했다.

한윤조기자 cgdream@msnet.co.kr

댓글 많은 뉴스

"탄핵 반대, 대통령을 지키자"…거리 정치 나선 2030세대 눈길

민주, '尹 40% 지지율' 여론조사 결과에 "고발 추진"

젊은 보수들, 왜 광장으로 나섰나…전문가 분석은?

윤 대통령 지지율 40%에 "자유민주주의자의 염원" JK 김동욱 발언

尹 탄핵 집회 참석한 이원종 "그만 내려와라, 징그럽다"