1993년 삼성 라이온즈는 또 한 차례 한국시리즈 우승의 기회를 맞이했다. 하지만 2승1무1패로 앞서가던 삼성은 5~7차전을 내리 해태 타이거즈에 내주며 통산 여섯 번째 준우승에 머물렀다. 지독한 '징크스'는 긴 암흑기를 몰고 왔다.

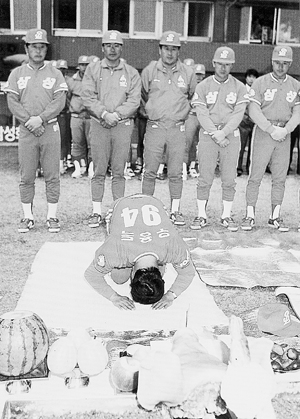

부임 첫해 중위권에 머물 것이라는 예상을 깨고 기대 이상의 성적을 거둔 우용득 감독은 2년차였던 1994년, 기필코 한국시리즈 우승 트로피를 들어 올리겠다며 의지를 불태웠다. 하지만 상황은 좋지 못했다.

주전들은 시즌에 들어가기도 전에 부상에 시달렸고, 핵심 선수의 공백은 곧바로 성적 저하로 나타났다. 삼성은 버틸 힘이 없었다. 삼성은 '신바람' 야구를 들고 나온 LG 트윈스에 정규시즌 1위를 내줬고 태평양, 한화, 해태에도 밀리며 창단 이래 최악의 순위표를 들고 말았다.

126경기서 삼성은 60승2무64패. 승률 0.484에 그치며 순위표 다섯 번째에 겨우 이름을 올렸다. 이는 6개 팀 중 4위에 그쳤던 1983년 이후 최악의 성적이었고, 11년 만에 포스트 시즌 좌절이라는 견디기 어려운 치욕을 맛봐야 했다.

1993년, 시즌 170개의 삼진을 잡아내며 탈삼진왕에 오른 김상엽(13승6패8세이브)은 허리부상으로 개막전에 나서지 못했고, 강기웅과 정경훈도 부상으로 허우적거렸다. 겨우 몸을 추스른 김상엽이 마운드에 나섰으나 6월 허리부상 재발로 시즌 7경기(2승2패)만 뛴 채 자취를 감췄다. 삼성은 그 공백을 재미교포 최용희가 메워주길 기대했으나 그는 속 빈 강정이었다. 1993년 8월 당시로서는 거금인 2억원(계약금 1억7천만원, 연봉 3천만원)에 스카우트했지만 1994년, 그는 6경기서 1승2패1세이브에 머물며 코칭스태프의 속만 태웠다.

전년도 홈런왕 김성래는 경기 중 부상으로 벤치 신세를 졌고, 류중일도 6월 초 목 디스크 재발로 시즌을 일찍 접었다. 이빨 빠진 사자는 먹잇감을 향해 뛸 힘조차 없었다.

무력감에 짓눌린 선수단을 프런트는 두고만 볼 수 없었다. 극심한 침체에 빠진 타격을 건져내지 않고서는 남은 일정서 희망을 꿈꿀 수 없었다. 전반기를 마감할 무렵 프런트는 백인천 전 LG 감독을 타격 인스트럭터로 영입하는 방안을 제안했다. 성적 저하를 방관하고 있다가는 그 불똥이 프런트로 튈까 봐 꺼낸 자구책이었다.

그러나 이는 선수단을 혼란에 빠뜨리는 악수가 되고 말았다. 그리고 시즌이 끝났을 때 엄청난 인사 태풍을 몰고 온 실마리가 됐다.

우용득 감독은 야구 이론이 다르고, 자신보다 야구 선배인 그의 영입이 달가울 리 없었다. 간간이 불편함을 드러냈고, 눈치 빠른 선수들은 '감독교체'를 예감하며 조심스럽게 경기를 치러갔다. 그해 7월 백인천 씨가 타격 인스트럭터(계약직 코치)로 영입되자, 주변에서는 우 감독의 도중하차가 기정사실처럼 퍼져 나갔고 그런 이야기에 우 감독은 "마음을 비웠노라"며 체념하는 모습을 내비쳤다.

둘의 불편한 관계는 마이너스가 됐다. 삼성은 9월 초 태평양전에서 3연패를 하며 백인천 인스트럭터를 둘러싼 갈등이 절정에 달했음을 보여줬다. 엉뚱한 수비실책, 주루플레이 미숙 등으로 삼성의 플레이로는 믿기 힘들만큼 질 낮은 경기로 연패를 당했다.

한 달로 예정된 백 전 감독의 인스트럭터 계약이 끝날 무렵 구단은 "시즌 막판까지 왔으니 조금 더 연기하자"고 우 감독을 설득했으나 그는 받아들이지 않았다. 결국 우 감독의 손이 올라갔지만, 내분과 성적저하의 책임을 누군가 져야 했다.

그룹은 포스트 시즌 구경꾼에 머무는 동안 칼을 빼내 들었다. 그해 10월부터 1개월 동안 이뤄진 그룹감사 결과, 성적 부진의 책임이 선수단이 아닌 프런트에 있는 것으로 진단돼 대대적인 인사조치가 감행됐다. 김홍만 사장은 이광진 사장(전무급)으로, 단장은 지용하 이사에서 김대훤 이사로 교체됐다.

당시 삼성 프런트였던 한 관계자는 "주전 선수의 부상과 약한 마운드가 힘겨운 승부를 연출했고, 성적이 곤두박질 칠 때 팀의 구심점이 되는 선수가 없었다"며 "경영진단(감사) 때 구단 안팎에서 출신학교에 따른 파벌싸움이 팀을 모래알로 만든 요인이 됐다는 이야기가 많았다"고 말했다.

우 감독은 계약대로 1995년에도 사령탑을 지켰으나 그해 삼성은 승률 0.500(60승6무60패)로 5위에 그쳤다. 1996년 백인천 감독을 제8대 감독으로 선임했지만 삼성은 54승5무67패(승률 0.448)로 창단 이래 최악의 성적(6위)을 내기에 이른다. 3년 연속 포스트 시즌 진출에 실패한 1994~1996년은 삼성 역사상 가장 암울했던 시기로 지금까지 남아 있다.

최두성기자 dschoi@msnet.co.kr

댓글 많은 뉴스

"참 말이 기시네" "저보다 아는게 없네"…李질책에 진땀뺀 인국공 사장

[단독] 정동영, 통일교 사태 터지자 국정원장 만났다

"'윤어게인' 냄새, 폭정"…주호영 발언에 몰아치는 후폭풍

대구 동성로 타임스 스퀘어에 도전장…옛 대백 인근 화려한 미디어 거리로!

장동혁 '만사혁통' 카페 가입시 사상검증? "평소 한동훈 부르는 호칭은?"