송시열은 이이-김장생-김집으로 이어지는 서인(西人)의 학문적 계보를 잇는 인물. 조선 후기 정계와 사상계를 평정했던 학자이자 정치가. 조선왕조실록에 3천 번이나 이름이 언급되었고 송자(宋子)로 일컬어지며 우리나라 학자 중 유일하게 '자'(子) 칭호를 받은 인물이다. 사후에 그의 명예는 더 빛났다. 유학의 대가들만 오른다는 문묘(文廟)에 배향되었고 전국 23개 서원에 제향되었다. 그는 치열한 당쟁과정에서 입사(入仕)와 낙향을 반복하며 일생을 보냈다. 입조(入朝) 때에는 중앙정계의 중심에 있었고 실각 때 그의 피난처는 주로 충북 일대였다. 유람을 즐겼던 그의 자취는 전국에 걸쳐 있지만 특히 회덕, 옥천, 괴산 등 충청권에 행적이 집중된다. 사료를 보면 우암은 단양에 자주 모습을 나타냈다. 그의 은거지였던 화양동이 근처에 있었기 때문이다. 이번 산행지 도락산이라는 이름을 직접 지은 당사자이기도 하고 단양 8경의 명명도 그의 수제자였던 권상하의 작품이었다.

◆'도를 즐길 만한 산' 이름 믿고 나섰다 진땀=송시열이 명명했다는 도락산(道樂山)은 '도를 깨닫고 즐길 만한 산'이라는 뜻. 그러나 산을 올라본 사람들은 작명 근거에 이의를 제기한다. 즉 산의 형세가 도를 즐길 만큼 여유롭지 않다는 결론으로 모아진다. 산이 험하고 거칠 뿐 아니라 대부분이 암릉으로 되어 있어 소요나 사색에 적합지 않은 산세라는 판단 때문이다.

오히려 도락이라는 명칭 근거는 산보다는 산 밑에서 더 쉽게 포착된다. 도락산 입구엔 선암계곡이 있고 이 물길을 따라 사인암, 상'중'하선암이 펼쳐져 있다. 회색 눈밭을 배경으로 펼쳐진 계곡에서는 선적(禪的) 풍경이 느껴지고 돌 틈을 헤집는 물소리에서는 침잠으로 이끄는 묘한 힘이 느껴진다. 상'중선암이야말로 우암이 말한 대로 도를 즐기기에 적합한 풍경이다. 그렇다면 우암은 등반과정에서 산 이름의 영감을 얻었다기보다 선암계곡 풍경에 매료돼 이곳에서 '도락'에 빠져든 것이 아닌가 추측된다.

공연히 말이 길어졌다. 도락산은 자체로도 중부권 명산으로 당당히 명함을 내밀고 있다. '한국의 산하' 인기 명산에 56위로 랭크되어 있고 주변에 금수산, 황장산, 월악산, 희양산 등과 함께 충청권 명산 벨트를 형성하고 있다.

단양은 예로부터 영춘, 청풍, 제천과 함께 내륙 지방에서 경치가 가장 좋다는 내사군(內四郡) 중 하나로 분류되고 있다. 도락산은 강원도와 영남 동부를 연결하는 태백산맥과 국토 중부를 가로지르는 소백산맥의 분기점에 위치해 있다.

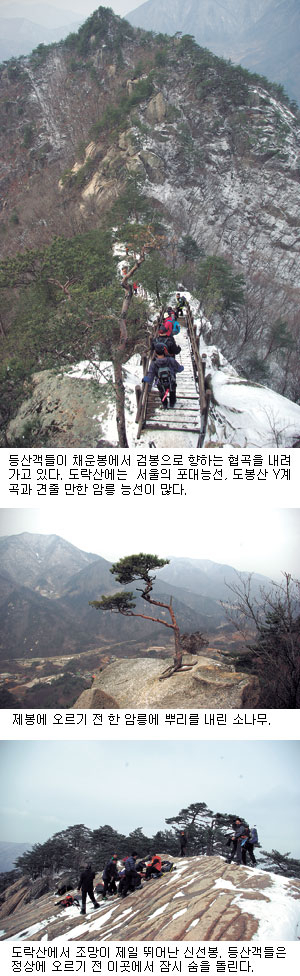

◆제봉~신선봉~정상 돌아오는 원점회귀 산행 인기=등산코스는 보통 상선암 휴게소에서 제봉~신선봉~정상으로 올라 채운봉~큰선바위로 내려오는 원점회귀 산행이 인기가 높다.

영동지방에 봄을 시샘하는 눈이 내린다는 뉴스를 접하고 일행은 단양으로 향했다. 안동 부근부터 조금씩 비치던 눈은 영주에 접어들자 산자락에 설경을 펼쳐내기 시작했다. 충북 단양군 대강면을 지나 59번 국도에서 다리를 건너 주차장으로 접어들었다. 등산 비수기인데도 주차장엔 관광버스가 단체 산행객들을 실어 나르고 있다.

왼쪽 상가 비탈길을 잠시 오르면 아담한 암자 하나가 나온다. 상선암(上禪庵)이다. 사찰이라기보다는 시골의 조그만 농가 분위기가 느껴진다. 경내를 지나자마자 길은 곧바로 바위 길로 이어진다. 보통 산쯤으로 알고 온 사람들은 거친 바위벼랑에 호된 신고식을 치른다.

바위길 암릉은 상봉을 거쳐 제봉(弟峰)까지 이어진다. 체력을 반쯤 빼앗아간 제봉 능선은 이제 순한 능선을 열어 놓는다. 형봉(兄峰)을 지날 무렵부터 산자락엔 눈까지 제법 쌓였다. 아이젠을 장착하고 서너 코스 암릉을 힘겹게 오르니 도락산 최고 조망터 신선봉이 일행을 맞는다.

신선봉은 거대하게 솟은 912m 암봉. 월악산의 영봉보다는 작고 희양산 암벽과는 지세를 겨뤄 볼만한 규모다. 면적은 1천650m²(500평)쯤. 남쪽이 훤히 트여 황장산, 수리봉, 용두봉 등 주변의 산들이 한 흐름으로 읽힌다.

마당바위 한쪽에는 작은 웅덩이 하나가 있다. 가뭄에도 잘 마르지 않는다고 하는데 그 비밀이 무척 궁금하다. 숫처녀가 물을 퍼내면 금방 물이 채워진다고 하니 정숙한 여인네가 아니면 못에 손을 대지 않는 게 좋겠다.

정상은 바로 옆 10분 거리에 있다. 사방이 잡목에 가려 조망이 막혀 있지만 뒷마당이 넓어 산객들의 식사자리로 많이 이용된다. 일행도 정상에서 식사를 해결하고 하산 길로 접어든다. 내리막길 신선봉 못미처 흐릿한 갈림길이 하나 나온다. 내궁기, 궁터골로 빠지는 길이다. 주 등산로에 가려 산객들의 주목을 받지 못하지만 내력을 파고들면 여기서도 슬픈 사연과 만난다.

◆공민왕 피란 자취 서린 궁터골=궁터골이 있는 벌천리는 전형적인 산간분지 마을로 문경과 단양의 경계지역이다. 옛 10승지 중 하나로 삼재(三災)를 피해 숨어들 만한 곳으로 널리 알려진 곳.

이성계에 쫓긴 공양왕이 미복(微服)을 하고 숨어들었다고도 하고 14세기 공민왕이 이곳에 행궁을 짓고 잠시 머물렀다는 전설도 전한다. 정황상 홍건적 2차 침입 때 안동에 천도했던 공민왕의 피란과 얽힌 전설일 가능성이 높다. 인근 월악산, 조령산, 천태산에도 공민왕의 피란과 관련된 일화가 많이 전해지기 때문이다.

내궁기 갈림길에서 눈길을 피해 내려오면 산은 또 한 번 협곡을 펼쳐 놓는다. 올라올 때 철 계단과 로프에 체력을 소진한 사람들은 펼쳐진 능선에 금방 실색(失色)해 버린다. 보통 오를 때 수고로웠던 산은 내리막길에서는 보상을 준비해 두는 것이 예사인데 이곳은 이런 미덕에서 한참 벗어나 있다.

채운봉~검봉~범바위로 이어지는 협곡이 이어진다. 누구는 서울의 포대능선을 닮았다고도 하고 누구는 도봉산 Y계곡의 대협곡과 견주기도 한다. 암릉을 즐기는 산객이라면 이만한 호사가 없을 것이고 산책나오듯 준비 없이 온 산객이라면 뜻밖의 복병에 진땀이 났을 것이다.

쉼 없이 이어지는 암릉은 '큰선바위''작은선바위'쯤 이르러 경사를 길게 누이고 흙길을 깔아 놓는다. 어느덧 평지길. 다시 삼선구곡(三仙九谷)의 품에 든다. 주차장 옆 선암계곡엔 옅은 바람이 불고 물은 바람결을 따라 흐른다. 여기 어디쯤에서 등산을 마친 우암과 선비들이 짚신 흙을 털었을 것이다. 대학자의 식견에 시비하고 싶진 않지만 아무리 생각해도 산 이름엔 '도락'보다는 '도악'(道岳)이 더 어울릴 듯싶다.

글'사진 한상갑기자 arira6@msnet.co.kr

댓글 많은 뉴스

이재명 90% 득표율에 "완전히 이재명당 전락" 국힘 맹비난

권영세 "이재명 압도적 득표율, 독재국가 선거 떠올라"

이재명 "TK 2차전지·바이오 육성…신공항·울릉공항 조속 추진"

이재명, 민주당 충청 경선서 88.15%로 압승…김동연 2위

전광훈 "대선 출마하겠다"…서울 도심 곳곳은 '윤 어게인'