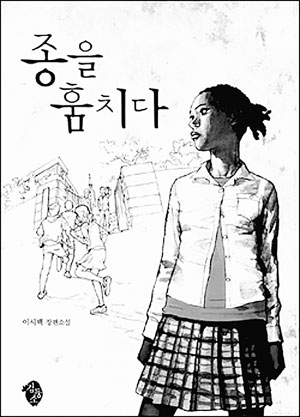

이시백의 '종을 훔치다'는 우리의 우울한 교육 현장을 그린 소설이다. 미군부대가 있다가 빠져나간 기지촌 주변의 사립학교가 배경으로, 학교 재단이사장은 이북에서 월남하여 갖은 고생 끝에 부를 이룬 인물이다.

소설은 종소리 이야기로 시작하여 그 종이 사라지는 데서 끝을 맺는다. 따라서 종이 상징하는 의미를 이해하는 것은 작품을 이해하는 중요한 실마리가 된다. 소설은 "그려, 완전히 종 치고 만 거여"라는 문장으로 시작한다. 수업 시작을 알리는 종이 울리자 전임 교장의 처지를 빗대 변주영 선생이 이죽거리는 소리이다. 전임 최 교장은 이사장의 차남에게 줄을 대서 학교를 쥐락펴락했던 인물이다. 그러했던 그가 학교 운영권이 이사장의 장남에게로 옮겨가자 하루아침에 평교사로 내려앉아 운동장에서 흙먼지를 마시며 수업하는 처지로 전락하고 만 것이다. 최 교장은 그동안 "저 장터 뒷골목에서 은밀히 벌어지는 야바위판보다 더한 짓들"을 이사장의 차남인 행정실장과 벌여왔다.

새로 교장으로 취임한 이사장의 장남은 기업을 경영하던 인물이다. 경영학을 전공한 그는 모든 것을 이익의 관점에서 바라본다. 학교는 돈이 되는 사업인 것이다. 그런 맥락에서 그는 실업계를 없애고 인문계를 추진하겠다는 계획을 밀어붙인다. 그의 계획은 공부를 잘하는 아이들의 부모들과 땅값이 오르기를 바라는 주민들의 지지를 받는다. 교장, 학부모, 지역이 하나로 뭉친 것이다. 정작 이해당사자인 학생들과 교사들의 의견은 무시된 채 모든 일들이 일방적으로 진행된다. 이 속에 진정한 교육이 끼어들 틈은 어디에도 없다.

'종을 훔치다'에 등장하는 인물들은 정미로 대변되는 학생은 물론 교사들까지도 모두 패배자로 나타나고 있다. 적극적으로 학교 측과 맞섰던 이해창 선생은 파면되어 쫓겨났다. 전교조 활동을 전면에 나서서 했던 이근호 선생은 비판만 할 게 아니라 그 안에 들어가 제대로 학교를 만들어보겠다며 이사장의 장남에게 편승하여 교감으로 취임하였으나, 결국 역부족임을 시인하고 만다. 학생들의 상황 개선보다는 학교 당국과의 싸움을 우선하는 백경훈 선생 역시 문제 파악과 해결 측면에서 동떨어져 있는 것처럼 보인다.

한편 이 소설의 중심인물인 박선호 선생과 변주영 선생의 실패는 교육 현실을 바라보는 작가의 의식을 파악하는 데 중요한 실마리를 제공한다. 항상 학생들을 믿고 그들과 함께하고자 하는 박 선생은 학교에서 늘 말썽만 피우는 아이들을 모아 연극반을 만든다. 아이들이 직접 기획하고 연출한 연극은 기지촌 아이들의 희망과 좌절을 다루어 청소년연극제에서 좋은 평을 받는다. 하지만 교장은 그 모든 것을 못마땅해한다. 인문계 전환을 반대하는 실업계 학생 대표로 전면에 나섰던 흑인 혼혈아 정미는 연기상을 받음으로써 대학 특별전형의 기회를 얻지만 교장의 비협조로 좌절한다.

그러던 어느 날, 학교 종이 사라졌다. 그리고 얼마 후 정미는 종이 매달려 있던 종루에 목을 매어 자살해 버렸다. 이로써 학교 종의 행방은 오리무중으로 빠져들게 되었다. 그런데 정미는 왜 하필 학교 종을 없애 버렸으며, 종이 매달려 있던 바로 그 자리에 자신의 목을 매달았을까.

승명학원에서는 종이 상징하는 바가 특별했다. 종은 승명학원의 상징이었고, 이사장에게 각별한 것이었다. 이사장이 고향을 등지고 총알이 빗발치듯 쏟아지는 삼팔선을 넘어올 때, 모든 것을 다 버리고 오로지 그 종만을 품에 안고 왔다고 했다. 그러니까 학교에 반항하는 맥락에서 정미는 학교의 상징인 종을 폐기해 버렸고, 그 자리에 자신의 죽음을 대체함으로써 현재의 학교 현실이 자신을 죽음으로 몰아넣었다는 사실을 분명하게 상기시키고 있는 것이다. 정미 일로 실의에 빠진 박 선생은 학교에 사표를 제출하고, 마지막 장면에서 변 선생은 교장이 내미는 달콤한 제안에 순순히 응하게 된다.

이 소설은 교장이 바뀌거나 몇몇 교사들의 노력만으로 해결하기 어려운, 실타래처럼 뒤엉킨 교육문제를 깊이 있게 보여준다. 교육에 대한 새로운 꿈을 꾸기 원하는 이들에게 일독을 권한다.

수성구립 용학도서관 관장

댓글 많은 뉴스

이재명 90% 득표율에 "완전히 이재명당 전락" 국힘 맹비난

권영세 "이재명 압도적 득표율, 독재국가 선거 떠올라"

이재명 "TK 2차전지·바이오 육성…신공항·울릉공항 조속 추진"

대법원, 이재명 '선거법 위반' 사건 전원합의체 회부…노태악 회피신청

국정원, 中 업체 매일신문 등 국내 언론사 도용 가짜 사이트 포착