자고 나도 사막 길 꿈속에도 사막 길/ 사막은 영원의 길 고달픈 나그네 길/ 낙타 등에 꿈을 싣고 사막을 걸어가면/ 황혼의 지평선에 석양도 애달파라

저 언덕 넘어갈까 끝없는 사막의 길/ 노을마저 지면은/ 둘 곳 없는 이 마음/ 떠나올 때 느끼며 눈물 뿌린 그대는/ 오늘밤 어느 곳에 무슨 꿈을 꾸는고

사막에 달이 뜨면 천지는 황막한데/ 끝없는 지평선도 안개 속에 싸이면/ 낙타도 고향 그려 긴 한숨만 쉬고/ 새벽이슬 촉촉이 옷깃을 적시우네

때로 한 편의 시작품보다 유행가 가사가 한층 절실한 느낌으로 가슴속에 다가올 때가 있습니다. 그 까닭이 무엇일까요? 좀 더 나은 삶을 향해 오늘도 안간힘을 쓰며 땀 흘리는 인간의 삶은 온갖 힘겨운 부담과 피로가 쌓여서 한날한시도 마음 편할 날이 없습니다.

우리의 지난 시절은 험난했습니다. 봉건 왕조의 우울한 속박으로부터 벗어나려던 시점에 우리 겨레는 제국주의 침탈이라는 새로운 질곡에 신음해야만 했습니다. 그 제국주의는 고무신과 안경, 혹은 석유와 스스로 시간을 알려주는 자명종의 얼굴로 우리 앞에 다가왔습니다. 하지만 그것은 유혹이자 바닥 모를 늪이었습니다. 알게 모르게 슬금슬금 불안의 밑바닥으로 빨려 들어가는 것도 모르고 우리는 삶의 갈피를 잃었습니다. 어떻게 살아가는 것이 과연 올바른 삶인가에 대한 진지한 성찰을 하기도 전에 가혹한 수탈과 유린이 시작되었지요. 자고 나면 밝은 아침이 와야 마땅한데 광명은 그 어디에서도 찾을 길 없고, 눈앞엔 여전히 고달픈 암흑천지였습니다.

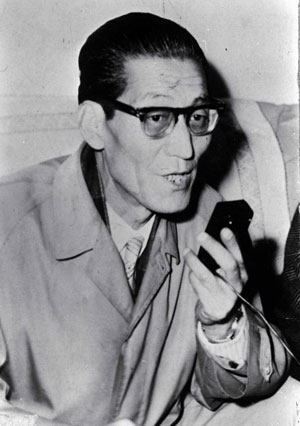

고복수가 처연한 성음으로 불렀던 '사막의 길'(김능인 작사, 손목인 작곡)은 바로 이러한 세월의 암담함을 상징적으로 빗대어 표현했던 노래였습니다.

1930년대 중반 고복수는 경남 울산에서 전국가요콩쿠르 예선에 뽑히긴 했지만 서울로 갈 여비가 없었습니다. 가수로서 출세를 꿈꾸던 청년 고복수에겐 이것저것 물불을 가릴 틈이 없었지요. 마침내 아버지가 잠들었을 때 금고에서 60원을 몰래 꺼내어 달아났고, 서울 본선에서 기어이 1등으로 뽑혔습니다. 그 후 고복수의 대표적 출세작이자 우리 민족의 노래라 할 수 있는 '타향살이'로 엄청난 히트를 한 뒤 잇따라 '사막의 한'이 또 대박을 터뜨렸습니다. 오케레코드사에서는 무려 2천원이란 거금을 전속 축하 격려금으로 지급했습니다. 당시 소학교 교사의 월급이 46원이었으니 참 대단한 액수라 하겠습니다.

고복수는 이 돈을 들고 고향집으로 돌아가 아버지 앞에 엎드려 눈물을 흘리며 죄를 빌었습니다. 고복수의 부친은 돈을 훔쳐 달아난 아들에게 괘씸한 마음을 참을 길이 없었지만 가수로 크게 성공해서 돌아온 아들이 속으로 너무나 흐뭇했습니다. 그리하여 지난날의 모든 잘못을 용서하고 송아지를 잡아서 동네잔치를 성대하게 열었습니다. 그날의 광경은 상상만으로도 몹시 흥겨운 잔치였을 듯합니다. 가수 고복수가 악극단을 따라 만주에서 공연할 때 그곳 동포들은 이 노래를 듣고 울면서 열 번이고 스무 번이고 자꾸만 반복해서 불러달라며 애절하게 요청했다고 합니다.

오늘은 이런 여러 사연들을 생각하면서 '사막의 한'을 3절까지 소리 내어 불러보면 어떨까 합니다. 더불어 옛 노래는 가사를 음미하면서 읊조리듯 불러야 한다는 사실을 꼭 기억하시기 바랍니다.

영남대 국문과 교수

댓글 많은 뉴스

이재명 90% 득표율에 "완전히 이재명당 전락" 국힘 맹비난

권영세 "이재명 압도적 득표율, 독재국가 선거 떠올라"

이재명 "TK 2차전지·바이오 육성…신공항·울릉공항 조속 추진"

대법원, 이재명 '선거법 위반' 사건 전원합의체 회부…노태악 회피신청

국정원, 中 업체 매일신문 등 국내 언론사 도용 가짜 사이트 포착