새색시 최씨 부인은 속이 바짝바짝 타들어간다. 부산포에 왜병들이 침략해 조총을 앞세우고 한양으로 물밀듯이 올라오고 있다는 흉흉한 소문이 돌고 있기 때문이다. 이팔청춘을 갓 넘긴 신부는 1년간의 꿈같은 신혼 생활을 마치고 이젠 시댁으로 가는 신행(新行)길을 앞두고 있었다. 시댁에서도 인편을 통해 전쟁이 나 신행길이 위험하니 그냥 친정에 머물러 있으라고 했다. 그러나 친정 부모의 생각은 달랐다. 시집가면 이미 시댁 귀신이 되어야 한다는 집안의 가르침을 따르기로 한 것. 나이 어린 최씨 부인도 며느리로서 도리를 따르기로 작정했다. 전쟁이 언제 끝날지 알 수 없어 죽더라도 시댁에 가서 죽겠다며 몸종과 함께 신행길을 재촉했다. 최씨 부인은 몸을 숨겨가며 40여 리 길을 걸어 마침내 시댁 마을을 눈앞에 두게 된다. 마을 입구에 이르렀을 때 때마침 들어닥친 왜병들과 마주친다. 뒤쫓아 오는 왜병들에게 잡혀 능욕을 당할 위기에 처한 최씨 부인은 마을 앞 웅덩이에 뛰어들었다. 부인을 따르던 몸종 석이(石伊)도 주인을 구하려고 뒤따라 연못에 뛰어들어 함께 죽었다.

사랑하는 신부를 졸지에 잃은 신랑은 부인을 잊지 못해 여러 해 동안 웅덩이 곁을 떠나지 않았다. 그는 못 옆에 정자를 지어 이승에서 이루지 못한 부부의 인연을 영원토록 함께하기를 기원했다. 부인을 그리워하며 지은 정자가 방초정(芳草亭'경북도 유형문화재 제46호)이다. 마치 불의의 사고로 사랑하는 연인을 잃고 방황하는 여인을 잊지 못해 남자 주인공이 천국에 가지 못하고 주변에서 맴돌면서 지켜준다는 '패트릭 스웨이지'와 '데미 무어'가 주연한 '사랑과 영혼'의 러브스토리처럼 감성을 자극한다.

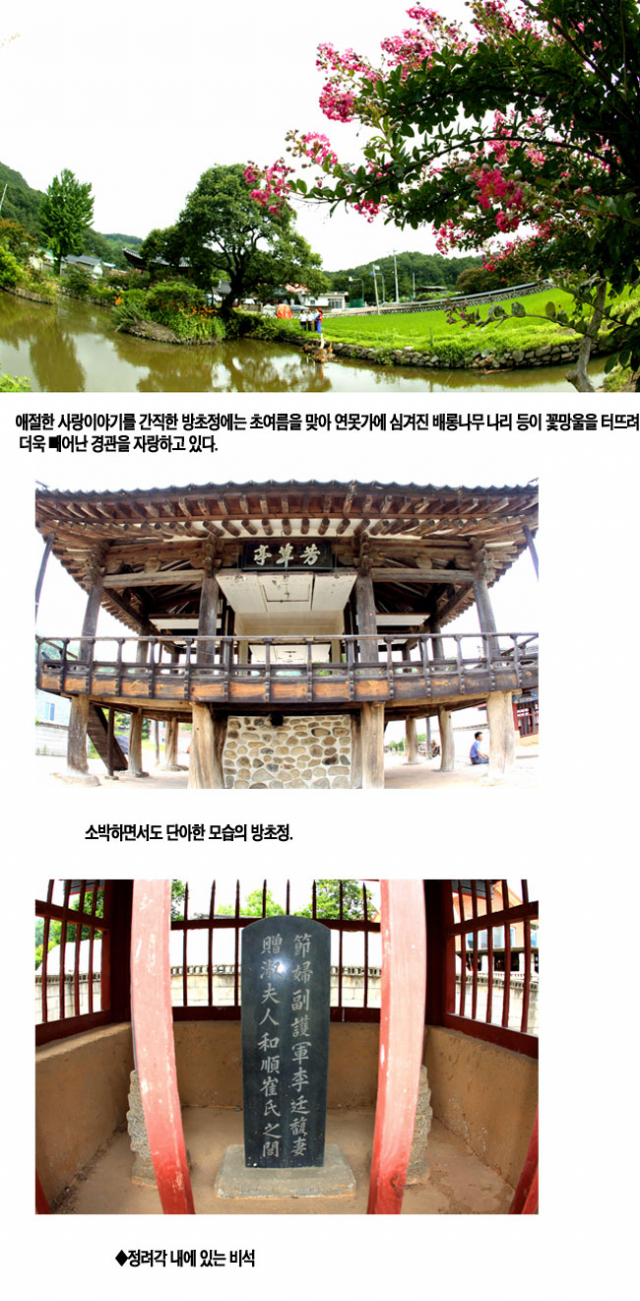

◆ 슬픈 순애보를 간직한 방초정

김천시내에서 황악산 바람재를 넘어 공자동(孔子洞) 계곡을 따라 내려가다 감천(甘川)에 못 미쳐 오른쪽에 구성면 상원리 원터마을이 있다. 마을입구에 2층 누각이 자리하고 있는 데 방초정이다. 정면 3칸,측면 2칸, 2층 다락 형태로 김천을 대표하는 정자다. '경북 관광' 책자 등 표지모델로 자주 소개되는 등 경북을 대표하는 정자로 잘 알려져 있다.

방초정은 이 마을 선비인 이정복(李廷馥'1575~1637)이 인조 3년(1625년)에 지었다고 전한다. 자신의 호(號)를 따 방초정이라 했다. 기록에는 이정복이 조상을 추모하기 위해 지은 누각이라 한다. 그러나 숨겨진 사연은 앞서 얘기한 것처럼 부인에 대한 애절한 사랑 이야기를 담고 있다.

방초정이 있는 원터마을은 김천의 대표적인 반촌(班村)이다. 연안 이씨(延安 李氏) 집성촌으로 지금도 마을 주민 대부분이 연안 이씨로 예나 지금이나 전형적인 집성촌의 면모를 유지하고 있다.1625년에 세워진 방초정은 손자인 이해(李垓)가 1689년 중수하고 1727년 한 차례 보수했다. 1736년 큰 홍수로 정자가 유실되자 1788년 후손인 이의조(李宜朝)가 수해로부터 안전하도록 지금의 위치에 옮겨 지었다.

방초정 앞의 네모난 연못은 운치가 그만이다. 연못가에 아름드리 왕버들이 수백 년 세월을 자랑한다. 네모난 못 안에는 좌우로 작은 섬이 이웃하고 있다. 마치 부부가 서로 마주보고 있는 형상이랄까. '땅은 네모나고 하늘은 둥글다'는 주역의 원리를 형상화한 전형적인 한국의 정원 모습을 하고 있다. 못 이름을 '최씨 담'(崔氏 潭)이라 부른다. 이정복이 부인을 잃고 애를 끊이다 후사를 걱정하는 집안 어른들의 성화에 떠밀려 재혼(再婚)을 하게 되자 부인이 투신한 웅덩이를 넓혀 '최씨 부인의 연못'이라는 뜻으로 '최씨 담'이라 하여 부인에 대한 미안함을 달랬다.

◆시인 묵객들이 즐겨 찾는 명소.

초복(18일)을 지나 찾은 방초정은 배롱나무가 꽃망울을 터뜨리고 있다. 백일홍이다. 연못 주변으로 나리'봉숭아'분꽃 등도 만개해 찾는 이들의 눈을 호사시킨다. 백일홍이 피는 요즘이 방초정의 빼어난 경관을 가장 잘 감상할 수 있다.

방초정의 아름다움에 반해 조선의 시인'묵객들이 이곳을 찾아 찬사를 아끼지 않았다. 그중 '방초정십경'(芳草亭 十景)이 유명하다.

'길가 큰 정자 하나 외로이 서 있으니(街頭孤立一長亭)/ 말하지 않아도 능히 멀고 가까운 里程을 알리로다(不語能知遠近程)/ 여기서 왕성이 무릇 몇 리나 되나(此去王城凡幾里)/ 중략 //' 등이 전한다.

이처럼 시인'묵객들이 방초정의 빼어난 경치를 즐기고 노래한 시판(詩板)이 20여 점 넘게 2층 천장에 빼꼭히 걸려 있다. 편액들은 세월의 무게를 이기지 못해 테두리가 떨어져 나가고 글씨도 잘 보이지 않지만 고풍스런 모습이 오히려 운치를 더한다. 나무계단을 통해 정자에 오르면 사방이 훤하게 트여 있다. 은근하게 자연을 즐기기보다는 주변 경관을 내려다보며 조망하려는 듯한 분위기다. 정자 중앙에는 네모난 방이 자리한다. 사면에 문을 달아 이를 걷어 올리면 넓은 마루가 되고 닫으면 방이 되는 실용적인 구조를 하고 있다. 단청을 하지 않아 나무결이 살아 있어 소박하고 단아한 모습이다. 네 모서리에 처마가 처지는 것을 방지하기 위해 나무기둥으로 받쳐 놓았다. 방안에는 돗자리와 목침 등이 있는 모양으로 봐 지금도 마을 주민들이 이곳을 즐겨 찾고 있는 것으로 보인다. 가운데 방에는 온돌을 놓아 아궁이에 불을 지피면 겨울에도 능히 사용이 가능하도록 하는 등 조상들의 지혜가 묻어난다.

김천문화원 송기동 사무국장은 "만취정'무송정 등 김천지역을 대표하는 정자에는 온돌이 있는 건축양식을 사용한 예가 많은데 이는 모두 방초정의 영향을 받은 것"이라는 설명이다.

◆이젠 노비 '석이' 비석도 한자리에 세워져

방초정 옆에는 최씨 부인의 정려각이 세워져 있다. 지역 유림들이 정절을 지키기 위해 웅덩이에 목숨을 던진 최씨 부인의 열행을 조정에 상소하자 인조 임금이 어필 정려문을 내렸다. 정판과 비석에는 '절부 부호군 이정복 처 증 숙부인 화순최씨지려'(節婦 副護軍 李廷馥 妻 贈 淑夫人 和順崔氏之閭)라고 적혀있다. 정려문을 정리해보면 '화순 최씨는 17세에 연안인 방초정공 이정복에게 시집가서 신행길에 임진왜란을 맞았다. 죽더라도 시집에서 죽겠다고 시가인 원터마을로 오다가 왜병을 만나 정절을 지키고자 못에 투신했다'는 내용이다.

또한 정려각 앞에는 충노석이지비('忠奴石伊之婢')라는 작은 비석이 있다. 1975년 방초정 앞 연못인 '최씨 담'준설 공사를 하던 중 이 비석이 발견돼 주민들이 이곳에 세워 놓았다. 이는 전설로만 전해졌던 몸종 '석이'가 상전이었던 최씨 부인을 구하기 위해 웅덩이에 뛰어들었다는 사실을 입증하는 것으로 새삼 세상을 놀라게 했다.

주인을 구하려다 목숨을 잃은 노비의 충성심에 감복한 연안 이씨 문중에서 비석까지 만들었으나 당시에는 반상(班常)의 신분이 엄격했기에 사정상 비석을 세우지 못하고 연못에 던져 주었던 것이다. 이런 '석이'의 비석은 380년 세월이 지나서야 마을사람들에 의해 주인인 최씨 부인 정려각 앞에 세워지게 된 것이다.

장마철이라 날씨가 무덥더니 소나기가 지나가며 더위를 식혀준다. 방초정 앞 백일홍에 나비 한 마리가 날아들었다. 인터넷을 검색하면 백일홍은 백일 동안 피는 붉은색 꽃이라 하고 결혼하기로 한 정인을 백일동안 기다리다 죽은 처녀의 넋이라고 이름 붙여져 있다.

바닷가에 이무기가 나타나 행패를 부리자 마을에서 처녀를 제물로 바쳐왔다. 마침 제물로 선택된 처녀에게 백년해로를 약속한 총각이 있었는데 약혼녀가 제물로 뽑히자 이무기를 죽이기로 하고 길을 떠났다. 이 둘은 배의 돛에 흰 깃발이 꽂혀 있으면 이무기를 처치한 것으로 알고 마중 나오고. 빨간 깃발이면 내가 죽은 것이니 도망갈 것을 약속했다. 백일째 되는 날 배의 앞머리가 빨간 깃발을 꽂은 배가 눈에 들어오자 망연자실한 처녀는 해안가 암벽에서 뛰어내려 그만 죽고 말았다. 사실은 총각이 이무기를 처치했는데 처음에 달고 간 흰 깃발에 이무기의 피가 묻은 것이라는 애달픈 사연이다. 마을사람들은 처녀를 양지바른 곳에 묻었는데 예쁜 꽃이 붉게 피어나서 백일을 꽃 피우다가 지더라는 설화를 간직하고 있다. 연못가의 백일홍이 마치 방초정을 지은 이정복과 화순 최씨의 애절한 순애보를 말해 주는 듯해 더욱 가슴이 아리다.

글'박용우기자 ywpark@msnet.co.kr 사진'서하복 작가 texcafe@hanmail.net

댓글 많은 뉴스

이재명 90% 득표율에 "완전히 이재명당 전락" 국힘 맹비난

권영세 "이재명 압도적 득표율, 독재국가 선거 떠올라"

이재명 "TK 2차전지·바이오 육성…신공항·울릉공항 조속 추진"

대법원, 이재명 '선거법 위반' 사건 전원합의체 회부…노태악 회피신청

한덕수 "24일 오후 9시, 한미 2+2 통상협의…초당적 협의 부탁"