청도 팔경의 한 곳인 유호연지를 보고 우리나라 최초의 사화(士禍) 희생자인 탁영(濯纓) 김일손(金馹孫,1464~1498)을 기리는 자계서원으로 향했다.

공이 형벌(?)을 받는 그날도 이러했을까? 얼마나 더운지 땀을 뻘뻘 흘려야 했다. 마을의 이름은 처음 운계리였으나 서원을 짓고 난 후 서원리(書院里)로 바뀌었다고 한다. 앞은 내가 흐르고, 뒤쪽은 대나무가 무성한 낮은 산이 꽤 아담해 보였다.

본관이 김해인 탁영 김일손은 이곳에서 태어나 어린 시절을 보냈다고 한다. 17세까지 할아버지 극일(克一)로부터 '소학' '동사강목' '사서' 등을 배우고 이어 점필재 문하에 들어가 김굉필, 정여창, 강혼 등과 함께 성리학을 배웠다.

1486년(성종17년) 문과에 급제해 벼슬길에 나아갔다. 1491년(성종 22년) 유능한 문신(文臣)에게만 주어지는 사가독서(賜暇讀書)에 뽑혔다. 이어 정언, 이조좌랑, 정랑 등을 두루 거치면서 공직자로서 본분을 다했다.

질정관(質正官, 중국의 음운이나 제도, 사물에 관한 의문점을 알아오는 임시벼슬)이 되어 명나라에 가서 그곳 학자들과 교유하면서 소학집설(小學集說)을 가지고 귀국했다.

성종으로 정권이 교체되면서 세조 때부터 부와 권력을 독점하고 있던 훈구파가 견제당하는 대신 신진 사림파의 의견이 존중되는 풍토가 이루어졌다. 공은 부정과 비리를 적발하고 시정하는 정언과 이조(吏曹)에 근무해 권신들의 미움을 사게 되었다.

스승 김종직 또한 남이장군의 옥사(獄事)가 간신 유자광의 무고로 생각했기 때문에 훈구 세력에 대한 감정이 좋지 않았다. 이러한 상황에서 성종이 죽고 연산으로 교체되었다.

1498년(연산군4년) 성종실록을 편찬하기 위한 실록청(實錄廳)이 설치되고 춘추관 기사관으로 있던 공은 중국의 초나라 의제가 항우에게 왕위를 빼앗긴 사실을 애도해서 지은 점필재의 '조의제문'을 사초(史草)에 실었다. 이 일이 조선조 최초의 사화로 비화되어 엄청난 희생이 따를 줄 그 때에는 몰랐을 것이다.

이극돈이 이 사실을 알고 세조를 비방하는 내용이라며 간신 유자광에게 알렸다. 기회를 엿보고 있던 훈구파들은 김종직 김일손이 대역부도(大逆不道)를 도모했다고 연산군에게 보고하니 대노한 연산군은 죽은 김종직의 관을 쪼개 목을 잘랐을 뿐 아니라 그가 쓴 책마저 불살라 버리고 관련자를 처형했다. 이때 희생되거나 죄를 받아 처벌된 사람들로 온몸이 갈기갈기 찢기는 능지처사(陵遲處死)를 당한 사람은 김일손'권오복'권경유 등이고, 곤장 100대에 3천리 유배당한 사람은 표연수'정여창'홍한'이총'강경서'이수공 등이며, 이주'김굉필'박한주 등은 곤장(棍杖) 80대와 유배형에 처해졌다.

밝고 투명한 이상사회를 만들어 보려던 선비 탁영은 35세라는 젊은 나이에 유명을 달리하고 만다. 그러나 훗날 바른 평가가 내려지면서 순조 때에 이르러 이조판서에 추증되었다.

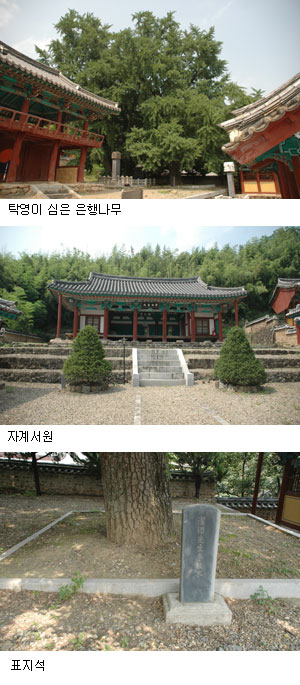

자계서원은 굳게 문이 잠겨 있었다. 이웃 사람이 맞은 편 집을 가르쳐 주어 주인을 찾으니 나와 문을 열어주었다. 우선 탁영이 생전에 심었다는 은행나무를 찾았다.

한 그루는 외줄기에 가지가 두 개, 다른 하나는 맹아(萌芽)가 수없이 많이 돋았을 뿐 아니라, 큰 줄기만 해도 모두 7개였다. 한아름도 넘는 큰 나무였다. 탁영 수식목이라는 안내판이 있었으며 관리하는 분은 두 그루 다 탁영이 직접 심은 암나무라고 했다. 두 그루 사이에 탁영의 문학비가 서 있었다.

푸른 물결 넘실넘실 노 소리 부드러워/소매에 찬 맑은 바람 가을인양 서늘하다/ 머리 돌려 다시 보니 참으로 아름다워/흰 구름 자취 없이 두류산을 넘어 가네/

1489년(성종20년) 4월 29일 그의 나이 26세 때 섬진강에서 지리산을 읊은 시라고 한다. 이때가 일두 정여창과 함께 지리산을 유람했을 때가 아닌가 한다. 성종이 훗날 재상감으로 여겼고, 죽림칠현의 한 분인 신영희(辛永禧)가 '그는 참으로 세상에 드믄 인재이며 조정의 큰 그릇이다'라고 했다. 점필재 문하생으로 가장 촉망받던 3인방이 김일손'김굉필'정여창이나 아쉬운 것은 김일손만 문묘(文廟)에 배향되지 못한 점이다. 일찍 돌아가 후학을 기르지 못해 그럴 것이다. 시호는 문민(文愍)이다.

공의 정신세계를 살펴 볼 수 있는 저서 '탁영집'(濯纓集), 우리나라에서 악기로서는 유일하게 보물로 지정된 생전에 아끼든 거문고 일명 '탁영금'(보물 제957호)과 더불어 공이 심은 은행나무를 '탁영행'(濯纓杏)이라 하여 탁영3보(濯纓三寶)로 보전함이 좋을 것 같다는 생각을 해 보았다.

대구생명의 숲 운영위원(ljw1674@hanmail.net)

댓글 많은 뉴스

이재명 90% 득표율에 "완전히 이재명당 전락" 국힘 맹비난

권영세 "이재명 압도적 득표율, 독재국가 선거 떠올라"

이재명 "TK 2차전지·바이오 육성…신공항·울릉공항 조속 추진"

대법원, 이재명 '선거법 위반' 사건 전원합의체 회부…노태악 회피신청

국정원, 中 업체 매일신문 등 국내 언론사 도용 가짜 사이트 포착