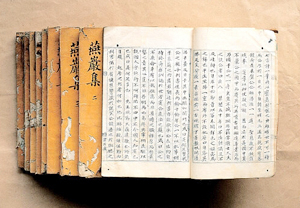

조선후기 문인들 사이에서 패사소품체(稗史小品體- 요즘의 소설체와 유사한 문장)가 유행하자, 정조 임금과 세도가들은 이를 바로 잡아 전아한 고전 문체로 되돌리려 했다. 이 과정에서 많은 유생들과 선비들이 벌을 받았고, 반성의 뜻으로 고전 형식의 글을 짓기도 했다. 후세 사람들은 이를 문체반정(文體反正)이라고 한다.

'부모의 심부름으로 시장에 나온 아이가 갖고 온 돈을 잃어버렸다. 돈을 잃어버리는 바람에 부모가 사 오라는 물품을 살 수 없게 된 아이는 세상을 다 잃어버린 듯 울었다. 그 울음소리가 하도 처량하고 안타까워 장에 나온 사람들이 걸음을 멈추고 안타깝게 여겼다. 말을 타고 가던 양반이 말에서 내려 아이의 사연을 물었고, 땔감을 팔러 왔던 촌부도 아이의 안타까운 사연을 듣고 혀를 찼다. 집에서 짠 광주리를 팔러 나왔던 남자는 아이를 측은히 여겨 작은 대나무 광주리를 공짜로 주었다.'

정조는 이런 소설류의 문체를 혐오했다. 그는 문학은 도(道)를 실어 나르는 도구라고 생각했고, 바른 정치는 바른 문장에서 나온다고 생각했다. '심부름 돈을 잃어버린 아이가 울었고, 장에 나온 사람들이 측은히 여겼다'고 하면 될 것을 어째서 이처럼 요망하게 구구절절 쓴단 말이냐고 비판했던 것이다.

정조 임금은 글쓰기가 사람의 생각을 바꾼다는 것을 알고 있었다. 자유로운 소설 문체를 금지하고, 고전 문체를 회복함으로써 스러져가는 조선을 성리학의 성체로 일으켜 세우고자 했다. 이 책은 그러나 "문체가 변해서 세상이 변한 것이 아니라, 세상이 변했기에 문체가 변했다"고 평가하고 있다. 문체의 변화는 시대의 변화이며, 그 변화를 거부하는 것은 뜨거운 여름 햇볕 아래에서 얼음집을 지으려는 무모함이었다는 것이다.

정조 임금은 연암 박지원을 경박한 문체의 '원흉'으로 지목하면서 "당장 바르고 곧은 문체로 반성문을 써내라"고 호통 쳤다. 박지원은 정조의 호통에도 끝까지 자기 고집을 꺾지 않고 버텼다.

정조 임금은 '소설 문체'를 쓰는 유생들을 유배 보내고, 군역을 부과하고, 과거 응시를 금했다. 아무리 좋은 내용의 글이라도 문체가 수상쩍다 싶으면 나쁜 점수를 주고, 나쁜 점수를 받은 유생은 다음 번 과거에 응시하기 위해 단아한 고전 문체로 장문의 반성문을 써야 했다.

정조의 서슬에 관료들과 유생들은 고개를 조아렸다. 당파가 분명했던 만큼 일부 정치 세력들은 임금이 금지한 문체를 쓴 상대 당파 사람들을 찾아서 고발하고, 처단했다. 대신들과 유생들은 오래 전에 자신이 썼던 글 중에 임금의 눈 밖에 날 만한 문체의 글이 있는지 샅샅이 살펴 아무도 모르게 불살랐다.

이 같은 임금의 서슬에도 유생 이옥은 자신의 문체를 버리지 않았다. 이옥은 과거에서 장원급제하고도 문장에 소설체가 섞여 있었기에 꼴찌로 내쳐졌다. 그는 끝내 벼슬을 하지 못했고 평생을 무명의 선비로 살았다. 문체를 고치면 얼마든지 벼슬을 할 수 있었지만, 그는 자기 문장을 버리는 대신 벼슬을 포기했다.

이옥은 자신의 문체를 고집함으로써 임금을 화나게 했고, 먹잇감을 노리는 당파의 사냥감이 되었고, 평생을 불우하게 살았다. 그러나 이옥 자신은 벼슬에 오르지 못하는 삶, 그래서 가난한 삶을 불행으로 여기지 않았다. 그는 도니, 예니, 의니 하는 거창한 이야기가 아니라 꽃, 벼룩, 욕, 담배, 개나 돼지 같은 사소하고 흔한 이야기로 '천지 만물의 감성과 작은 것들의 외침'을 들려주었고, 그래서 행복했다.

책은 문체반정의 거의 모든 부분을 다룬다. 문체반정이 일어난 배경, 전개 상황, 마무리를 비롯해 문체반정의 의미와 정조임금의 의도, 사람들의 반응, 당시 대신들과 유생들, 사대부들의 글 풍속까지 짐작할 수 있다. 부록에 실린 정조 임금의 이야기도 흥미롭다. 정조는 신하들과 유생들에게 곧은 정통 문체를 쓰라고 고함치면서도 정작 자신은 편지에서 쌍욕까지 스스럼없이 해댄다. 지키고자 했던 세월과 변해가는 세월 속에서 정조 임금 자신도 아이러니를 경험했을 성싶다. 308쪽, 1만5천원.

조두진기자 earful@msnet.co.kr

댓글 많은 뉴스

권영세 "이재명 압도적 득표율, 독재국가 선거 떠올라"

이재명 90% 득표율에 "완전히 이재명당 전락" 국힘 맹비난

이재명 "TK 2차전지·바이오 육성…신공항·울릉공항 조속 추진"

이재명, 민주당 충청 경선서 88.15%로 압승…김동연 2위

전광훈 "대선 출마하겠다"…서울 도심 곳곳은 '윤 어게인'