파동 바위 그늘, 월성동 유적의 고고학적 성과를 바탕으로 이제 대구에서 구석기시대의 존재는 학계에서 기정사실로 받아들여지고 있다. 구석기 시대의 존재 여부는 단순한 역사적 상한(上限)이나 시기적으로 소급하는 데에만 그치는 게 아니라 한 지역의 전통, 정체성과도 직결된다. 고대 유적이 있다는 것은 문명 태동지로서의 위상을 갖게 되기 때문에 그 지역의 자존심, 자부심과 연결된다 하겠다.

1980년대 중반까지만 하더라도 지역에서 대구 역사의 기원은 청동기 후반으로 한정되었다. 신천, 욱수천, 진천천 일대에서 발굴된 청동기 유적이 그 이론의 근거였다. 대구 역사의 기원을 BC 10세기 무렵으로 한정한 이 학설은 1998년 북구 서변동 유적에서 빗살무늬(즐문)토기가 출토되면서 역사서에서 퇴출 위기를 맞았다. 더구나 비슷한 시기에 수성구 상동에서 또다시 빗살무늬토기 조각이 발굴되면서 대구의 역사를 5천 년 전으로 거슬러 올라갈 수 있게 되었다. 대구에 구석기 시대에 이어 신석기 시대의 존재를 처음 알린 서변동 빗살무늬토기 속으로 들어가 보자.

▶신석기인들의 미(美)의식, 사유 담겨=마제석기, 움집, 골각기, 패총…. 우리가 역사책에서 접했던 신석기 시대 유물들이다. 이 중 신석기 시대를 대표하는 유물은 단연 빗살무늬토기다. 구석기 시대 후반에 들어와 토기가 처음 만들어졌지만, 실용적으로 당장 급했던 당시엔 그릇 표면에 무언가 새긴다는 데까지 생각이 미치지 못했다.(하긴 토기 제작 자체로도 엄청난 문명의 진보였다.)

정착과 농경으로 다소 여유로워진 신석기인들은 그릇의 표면에 그들의 사유와 미(美) 의식을 새겨 넣기 시작하는데 이것이 '신석기인들의 추상'으로 불리는 빗살무늬다. 즐문토기는 선사인들이 예술 세계를 펼친 캔버스의 의미를 띠고 있다.

▶대구는 고대 즐문토기 문화의 교차점=한국의 신석기 문화는 대체로 북방 유라시아, 바이칼, 연해주 지방에 근원을 두고 있다는 것이 정설이다. 즐문토기 문화는 시베리아를 거쳐 한반도 북동해안으로 유입된 후 일부는 동해안을 거쳐 남해안, 서해안으로 퍼져 나가고 일부는 대동강 하구를 통해 한강으로 내려간 후 남부지방까지 연결된 것으로 추정된다.

앞으로 계속 다루겠지만, 고대 문화의 전파 경로에서 대구의 역할이 주목된다. 대구는 흑요석이나 청동기문화 전달 경로에서 알 수 있듯 대륙 문화의 남하와 해양 문화의 대륙 진출 사이에서 묘한 교차점으로서 역할을 하고 있다. 빗살무늬토기에서도 대구는 두 문화층의 이동 경로가 교차하는 지역이어서 토기 양식과 특징에서 많은 관심을 끌고 있다.

▶서변동 빗살무늬토기 발굴 과정=대구에서 신석기 시대의 존재를 처음 알린 서변동은 북쪽의 응봉과 동쪽의 학봉, 서쪽의 함지산에 둘러싸여 있다. 도곡골에서 흘러나온 물줄기가 동화천 물줄기와 만나 선상지를 이루고 이 비옥한 충적지를 기반으로 평야가 잘 발달해 있다.

서변동 유적은 1998년 동서변택지개발사업 중 유적이 보고되어 1998년 10월부터 2000년 2월까지 17개월간 조사가 이루어졌다. 조사 면적은 6만1천950㎡(1만8천740평)였고 집터 89곳과 고상건물지 3곳이 대상이었다. 1998년 11월. 주거지 17호를 발굴하던 한 연구원의 시야에 석기 파편 하나가 들어왔다. 조각은 모두 6개. 파편들은 짙은 암갈색을 띠고 있었다. 부스러기들을 조합해보니 큰 토기 하나가 맞춰졌다. 조각 표면에 거친 사선(斜線)이 나타났다. 솔질을 통해 흙을 털어내니 사선격자문(斜線格子文)이 선명하게 드러났다.

"빗살무늬토기 같은 데요." 발굴에 참여했던 차순철 연구원의 말끝이 미세하게 떨렸다. 흙속에 묻혀 있던 대구의 신석기가 막 양지로 올라오는 순간이었다. 발굴단은 대구시에 신석기 문화의 존재를 긴급 보고하고 조사 범위도 확대했다. 발굴 성격도 단순 촌락조사에서 지방문화재급으로 격상되었음은 물론이다.

▶서변동 빗살무늬토기의 특징=서변동 빗살무늬토기의 제작 기법은 점토띠 쌓기로 분석된다. 1, 2㎝의 흙 띠를 전체 13, 14단으로 쌓은 다음 손바닥으로 눌러 성형을 하는 방식이다. 일부에서는 물레질 흔적까지 발견됐다.

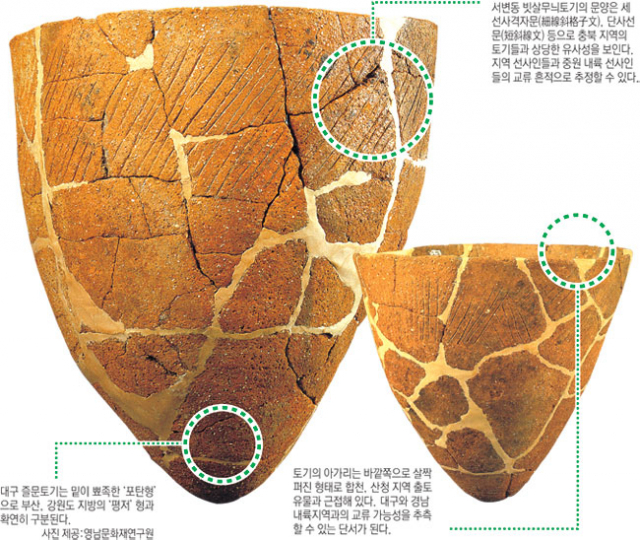

대구의 빗살무늬토기는 밑이 뾰족한 '포탄형'으로 함경도, 부산, 강원도 양양에서 출토되는 평저(平底)형과 확연히 구분된다. 문양 기법은 목판 긁기, 문지름, 빗질 등 여러 방법이 동원됐다. 세선사격자문(細線斜格子文), 단사선문(短斜線文) 등이 결합한 문양 형태는 충북 중원지방의 상시리 유적, 금정리 유적과 근접해 있다.

뭉툭한 나뭇가지로 대충 긁어낸 듯 조악한 문양은 서울 암사동이나 부산 동산동 토기와 비교하면 정연성, 완성도는 떨어진다. 외관의 중요 요소인 아가리는 바깥으로 살짝 퍼진 형태로 합천 봉산리, 산청 강누리 유적과 유사성을 보인다. 발굴을 담당했던 박승규 영남문화재연구원장은 "대구는 한반도 빗살무늬 토기를 형성했던 두 문화층, 즉, '동해안→남해→서해안' 문화권과 '대동강→한강→남부지역' 문화권이 교차하는 지점으로 유물에서 다양한 혼재성의 흔적을 엿볼 수 있다"고 진단하고 "신석기 말기에 경북의 서남 내륙지방 또는 멀리 충북 중원 지역으로부터 대구지역으로 이입된 신석기 문화의 일반적 양상을 보여 준다"고 말한다.

▶맺는 말=선사시대에도 풍수(風水)가 있었을까. 동서변 취락지엔 신석기부터, 청동기 전'후기까지 다양한 주거층이 발견된다. 한 주거지에서 두 시기의 유물이 같이 나타나는 경우도 있다. 지금은 1만 가구가 넘는 아파트 단지가 들어섰다. 5천 년 시차를 뛰어넘어 한 집터에서 선사인과 현대인이 몸을 누이는 현상이 무척 흥미롭다. 동서변동에서 양택(陽宅), 길지 개념은 시공을 초월해 여전히 유효해 보인다.

한상갑기자 arira6@msnet.co.kr

댓글 많은 뉴스

이재명 90% 득표율에 "완전히 이재명당 전락" 국힘 맹비난

권영세 "이재명 압도적 득표율, 독재국가 선거 떠올라"

이재명 "TK 2차전지·바이오 육성…신공항·울릉공항 조속 추진"

대법원, 이재명 '선거법 위반' 사건 전원합의체 회부…노태악 회피신청

국정원, 中 업체 매일신문 등 국내 언론사 도용 가짜 사이트 포착