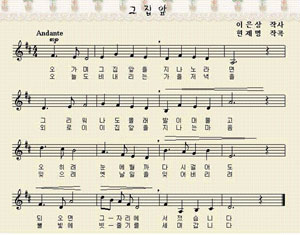

오가며 그 집 앞을 지나노라면/ 그리워 나도 몰래 발이 머물고

오히려 눈에 띌까 다시 걸어도/ 되오면 그 자리에 서졌습니다

오늘도 비 내리는 가을 저녁을/ 외로이 이 집 앞을 지나는 마음

잊으려 옛날 일을 잊어버리려/ 불빛에 빗줄기를 세며 갑니다

그 집 앞을 지나노라면 이따금 기타 소리가 담을 넘어 들려왔다. 형제가 나란히 앉아 치는 기타 이중주 '알람브라궁전의 추억.' 궁전은 멀리 스페인에 있지만 트레몰로 연주는 바람에 찰랑이는 정원의 물결과 분수에서 치솟는 음표 같은 물방울들을 지나가는 사람의 얼굴에까지 날려 보냈다. 1980년대는 기타를 못 치는 대학생이 없었다. 학생회관에서 점심을 먹고 연못가에 나가 앉아 있으면 삼삼오오 모여 기타를 치는 공대생들이 수두룩했다. 기타 소리에 맞춰 제비가 스쳐 지나가고 잔잔한 물결이 파문을 일으켰다.

'그 집 앞'은 1933년 이은상이 작사하고 현제명이 작곡한 가곡이다. '그 집 앞'이라는 제목이 주는 뉘앙스는 왠지 소월의 시를 생각나게 한다. '그립다 말을 할까/ 하니 그리워// 그냥 갈까/ 그대로/ 다시 더 한번……/ 저 산에도 까마귀 들에 까마귀/ 서산에는 해진다고/ 지저귑니다'

시에서건 노래에서건 반복이 만들어내는 리듬은 아름답다. 삶이 일상의 반복이듯이 이 곡도 리듬과 화성의 적절한 반복이 주인공의 주저와 망설임의 정을 가지런히 질서화하면서 반복의 미학을 펼쳐낸다. 한데 그 집 앞을 눈에 띄지 않게 여러 차례 다시 가면서도 왜 아무런 행동을 취하지 못했을까. 그렇게 수동적이고 자기표현이 서툴렀던 것일까. 그 심정을 알 듯도 하지만 이것을 그리움이라 하기에는 너무나 가슴이 답답하다.

한데 이 노래가 이처럼 갑갑해 보이는 이유는 궁핍한 시대 현실이 반영되어 있기 때문이다. 헐벗고 가난하고 자유가 없는 현실은 식민지인을 소심하고 소극적으로 만들어 갔다. 자신감이 결여된 지식인 남자의 사랑이야기, 이 노래는 한때 불우하던 시절 우리 정서의 바닥을 흔들며 공감을 자아냈다. 하지만 지금은 누구도 자기표현을 억제하거나 머뭇거리지 않는다. 이 시대에는 더 이상 억압받던 시대의 소심한 정서를 통해 공감을 기대하기는 어려운 것 같다.

1964년 제작된 뮤지컬 영화 '마이 페어 레이디'는 버나드 쇼의 '피그말리온'을 원작으로 했다. 길거리에서 꽃을 파는 처녀 오드리 헵번이 교육을 통해 우아한 숙녀로 변신한다는 이야기이다. 이 영화의 OST 중, 영국판 '그 집 앞'이라 할 수 있는 'On the street where you live'가 오히려 지금의 우리 정서에 더 맞는 것 같다.

내가 늘 다니는 이 거리는 I have often walked, Down the street before

여느 때의 평범한 거리였지만 But the pavement always, Stayed beneath my feet before

순간 나는 너무나 깜짝 놀랐어요 All at once am I, Several stories high

내가 서 있는 이곳이 당신 사는 동네라는 걸 알고 Knowing I'm on the street where you live

다른 동네에도 이렇게 라일락이 피나요 Are there lilac trees In the heart of town?

다른 동네에서도 이렇게 종달새가 지저귀나요 Can you hear a lark in any other part of town?

경제가 발전하고 삶이 윤택해지면서 한국인의 성격은 자기표현이 분명한 외향적인 형태로 바뀌어갔다. 따라서 눈물과 한이 주를 이루던 노래는 더 이상 공감대를 형성하기 어려워지면서 서서히 사라졌다. 하지만 1930년대 국권상실의 시대에 만들어진 것을 감안한다면 '그 집 앞'은 '그 집'의 의미 표상을 고향이나 그 이상의 것으로 확대시켜도 괜찮지 않을까 싶다.

오래전 한 남자 후배가 자기를 대변해 주는 것 같아 '그 집 앞'을 가장 좋아한다고 했는데 궁금하다. 지금도 여전히 이 노래를 애창하는지.

서영처 영남대학교 교책객원교수

댓글 많은 뉴스

권영세 "이재명 압도적 득표율, 독재국가 선거 떠올라"

이재명 90% 득표율에 "완전히 이재명당 전락" 국힘 맹비난

이재명 "TK 2차전지·바이오 육성…신공항·울릉공항 조속 추진"

전광훈 "대선 출마하겠다"…서울 도심 곳곳은 '윤 어게인'

이재명, 민주당 충청 경선서 88.15%로 압승…김동연 2위