국내 그리고 대구 뮤지컬 발전을 모색하는 움직임이 최근 활발하다. 대구시와 대구국제뮤지컬페스티벌(DIMF'이하 '딤프')은 최근 국내'외 뮤지컬 전문가들을 한자리에 모아 '2014 창작 뮤지컬 국제 심포지엄'을 열었다. 전문가들은 ▷국내 뮤지컬의 해외 진출 방안 모색 ▷국내 뮤지컬의 본격적인 관광산업화 추진 ▷지속가능한 대구 뮤지컬 생태계 구축에 대한 다양한 의견과 아이디어를 내놨다. 이에 본지는 3회에 걸쳐 국내 뮤지컬의 산업화 과정을 되돌아보고 대구 뮤지컬의 다양한 발전 방안을 모색해 본다.

◆정부 주도로 시작해 민간으로 확산

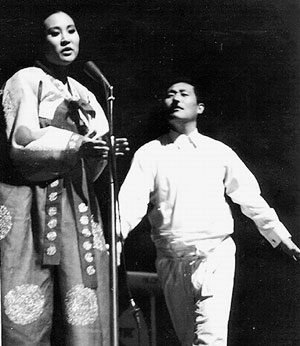

국내 뮤지컬은 정부 주도로 시작해 민간으로 확산됐고, 이후 산업화를 시도하며 지금까지 50년 역사를 썼다. 1961년 정부는 북한 피바다 가극단에 대응하는 예그린 악단을 설립했다. 1966년 예그린 악단이 내놓은 '살짜기 옵서예'가 바로 국내 1호 창작 뮤지컬이다. 이후 1976년 국내 최초 민간 뮤지컬 단체인 극단 현대극장이 창단했다. 1980년대에는 동랑레퍼토리극단이 최민수와 허준호 등 뮤지컬 스타를 배출하고, 마니아를 만들며 뮤지컬은 점점 대중과 가까워졌다.

이때까지만 해도 국내 뮤지컬은 연극과 모호한 경계에 있었다. 뮤지컬 전문극단이 나타난 것은 1990년대다. '명성황후'로 훗날 명성을 떨치는 에이콤과 '지하철 1호선'으로 유명한 극단 학전 등이 잇따라 창단했다. 1995년 삼성영상사업단은 본격적으로 국내 뮤지컬 산업화를 시도했다. 미국 스태프의 노하우와 기술력을 배우고, 선진국형 뮤지컬 제작 체계를 도입했다. 당시 삼성영상사업단이 한'미 합작으로 만든 '브로드웨이 42번가'와 창작 뮤지컬 '눈물의 여왕'이 그 결과물이다.

◆문화융성의 핵심 콘텐츠로 떠오른 뮤지컬

현재 국내 뮤지컬 시장 규모는 3천억원대다. 2012년 기준으로 연간 4천462건의 뮤지컬 작품을 보기 위해 1천154만2천900명의 관객이 찾았다. 국내 뮤지컬 시장이 지난 10여 년간 매년 평균 20% 이상 성장을 거듭한 결과다.

2000년대 들어 국내 뮤지컬 시장은 대형화와 상업화를 시도하며 본격적인 산업화의 길을 걷기 시작했다. 2000년 '페퍼민트' 이후 국내 뮤지컬들이 대형화와 상업화를 본격적으로 시도했고, 2001년 해외 라이선스 작품인 '오페라의 유령'도 흥행에 성공하면서 국내 뮤지컬 시장은 급성장 가도를 밟았다. 2005년 뮤지컬 주 관객층인 20, 30대 여성을 공략한 '김종욱 찾기'와 2008년 같은 제목 영화의 흥행 성공을 발판으로 제작된 '미녀는 괴로워' 등이 성공을 거뒀다. 이 밖에도 2000년대에는 '영웅' '남한산성' '겨울연가' 등 다양한 소재의 대형 창작 뮤지컬이 제작됐다. 창작뮤지컬 제작 지원이 활발해진 것도 이때부터다. 딤프의 창작지원, 문화체육관광부의 창작팩토리가 대표적이다.

이후 국내 뮤지컬 시장은 시장성을 인정받았다. 대형 해외 라이선스 작품들의 장기공연 흥행이 그 증거다. '맘마미아' '시카고' '모차르트' 등이 대표적이다. 대형 뮤지컬 전용 공연장도 속속 들어섰다. 서울 디큐브아트센터(1천242석), 블루스퀘어(1천700석) 등이다.

2010년대에는 뮤지컬 한류 현상도 나타났다. 2011년 맘마미아 중국 버전 공연은 152억원의 티켓 수익을 거뒀다. 지난해 4월 일본 도쿄에 한국 뮤지컬 전용관인 아뮤즈 뮤지컬 씨어터가 문을 열었다. 또 시아 준수 등 케이팝 스타 출신 뮤지컬 배우들을 보기 위해 중국과 일본에서 한국으로 오는 뮤지컬 관광객도 급증하는 추세다.

국내 뮤지컬 시장은 2000년대 들어 인상적인 산업화의 모습을 계속 보이고 있다. 이에 발맞춰 박근혜정부는 최근 한국 대표 5대 킬러 콘텐츠에 영화'게임'애니메이션/캐릭터'음악과 함께 뮤지컬을 포함시키고, 국내 뮤지컬 산업 육성 방침을 밝혔다.

댓글 많은 뉴스

이재명 90% 득표율에 "완전히 이재명당 전락" 국힘 맹비난

권영세 "이재명 압도적 득표율, 독재국가 선거 떠올라"

이재명 "TK 2차전지·바이오 육성…신공항·울릉공항 조속 추진"

대법원, 이재명 '선거법 위반' 사건 전원합의체 회부…노태악 회피신청

국정원, 中 업체 매일신문 등 국내 언론사 도용 가짜 사이트 포착