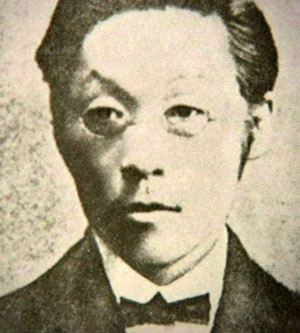

1886년 8월 일본 최남단 오가사와라(小笠原) 제도의 작은 섬에 한 명의 조선인이 도착한다. '갑신정변'이 실패로 끝난 후, 일본으로 망명한 김옥균이었다. 미묘한 정치적 상황으로 인해 믿었던 일본 정부로부터도 버림받고 마침내 아는 이 하나 없는 일본 최남단으로 유배되어 밀려온 것이었다. 조선인 한 사람 없었던 작은 섬마을에서 이국의 망명객 김옥균이 할 수 있는 일이라고는 아무것도 없었다.

그는 마을 소학교가 파할 무렵이면 아이들이 좋아하는 몇 개의 군것질거리를 들고 학교 앞에 나가 아이들에게 옛날이야기를 들려주며 시간을 보내었다. 어린 학생들 중 특히 한 소년이 김옥균을 따랐고, 그 소년은 수박을 좋아하는 김옥균을 위해서 한 시간이 걸리는 길을 걸어서 농사지은 수박을 가져다주곤 했다. 적막한 조선인 망명객에게 유일한 위안이라고는 수박과 소년과의 우정뿐이었다. 와다라는 이름의 이 소년은 이후 1894년 김옥균이 상해 동화양행에서 홍종우에게 암살될 때까지 김옥균의 곁을 지킨 것으로 전해진다.

식민지 시기 조선에서는 김옥균을 주제로 한 소설은 물론 영화, 희곡, 연극, 음반까지 발표된다. 1934년에는 김옥균의 손자라고 주장하는 한 소년에 대한 기사가 연일 동아일보 지면을 장식했을 정도로 김옥균에 대한 당대 대중들의 관심은 컸다. 김기진의 '심야의 태양'(1934)은 바로 이러한 김옥균 붐 속에서 발표된 소설이다. 소설은 1884년 갑신년, 개화파인 김옥균 박영효 등이 혁명을 일으키기 직전 상황에서 시작되어 삼 일 만에 혁명이 실패로 돌아간 후, 이들이 일본 상선 치도세마루(天歲丸)호에 탑승하여 일본으로 떠나는 장면까지를 다루고 있다.

이 과정을 통해서 김기진이 보여주고, 묻고 있는 것은 한 가지다. "왜, 새로운 조선, 근대적 조선을 꿈꾸었던 이 혁명이 성공하지 못하고 실패해버린 것일까?" 그 질문은 일본의 식민지로 전락한 조선의 역사를 향해 던지는 것이자 곧 자신에게 던지는 것이기도 했다. 김기진은 익히 알려져 있듯, 1920년대 조선에서 결성된 사회주의 문학운동단체, 카프의 대표적 이론가이다. 그러나 김기진이 '심야의 태양'을 발표한 1934년, 조선에서 사회주의 혁명은 실패했고, 수많은 동지들은 수감되었으며, 김기진에게 남은 것이라고는 곤궁한 현실밖에는 없었다. 김기진은 김옥균을 통해 자신을 보고 있었고, 갑신정변을 통해 식민지 조선의 현실을 보고 있었다.

여기서 김기진이 얻은 답은 간단하다. 민중과 유리된 혁명, 민심을 읽지 못한 변혁은 결코 성공할 수 없다는 것이다. 김옥균이나 자신이나 모두 조선의 독립과 조선의 근대화를 꿈꾸었음에도 바로 이 평범한 진리를 간과했기 때문에 혹독한 삶 속으로 들어갈 수밖에 없었음을 김기진은 분명히 깨닫고 있었다. 김기진은 이 통절한 자기반성을 갑신정변을 다룬 '심야의 태양'이라는 역사물을 통해 독자들에게 전달하고 있다. '심야의 태양'이 발표된 1934년은 갑신정변 50주년이 되는 해였다. 그러나 안타깝게도 조선의 현실은 갑신정변 때와 비교해서 조금도 나아진 것이 없었다. 오히려 현실은 보다 삼엄해져 있었고, 그 현실 속에서 지식인들은 변혁을 향한 열정은커녕, 현실에 굴복하여 훼절을 일삼아가고 있었다. 시대는 너무 어두웠고, '태양'은 요원하였던 것이다.

정혜영 대구대학교 기초교육원 초빙교수

댓글 많은 뉴스

권영세 "이재명 압도적 득표율, 독재국가 선거 떠올라"

이재명 90% 득표율에 "완전히 이재명당 전락" 국힘 맹비난

이재명 "TK 2차전지·바이오 육성…신공항·울릉공항 조속 추진"

전광훈 "대선 출마하겠다"…서울 도심 곳곳은 '윤 어게인'

이재명, 민주당 충청 경선서 88.15%로 압승…김동연 2위