대한민국이 쌀 시장의 빗장을 열었다. 정부가 시장 개방을 골자로 발표한 쌀 관세화 정책은 그동안 20년을 끌어온 문제다. 1994년 우루과이라운드 타결로 세계 각국은 모든 농산물에 대해 관세화, 즉 농산물 수입에 대한 장벽을 없애도록 했다. 하지만 특정 국가의 식량안보 등에 대한 예외 규정이 있어야 한다는 목소리가 커지면서 쌀 관세화를 일정 기간 미룰 수 있도록 했다.

◆시장 왜 열었나?

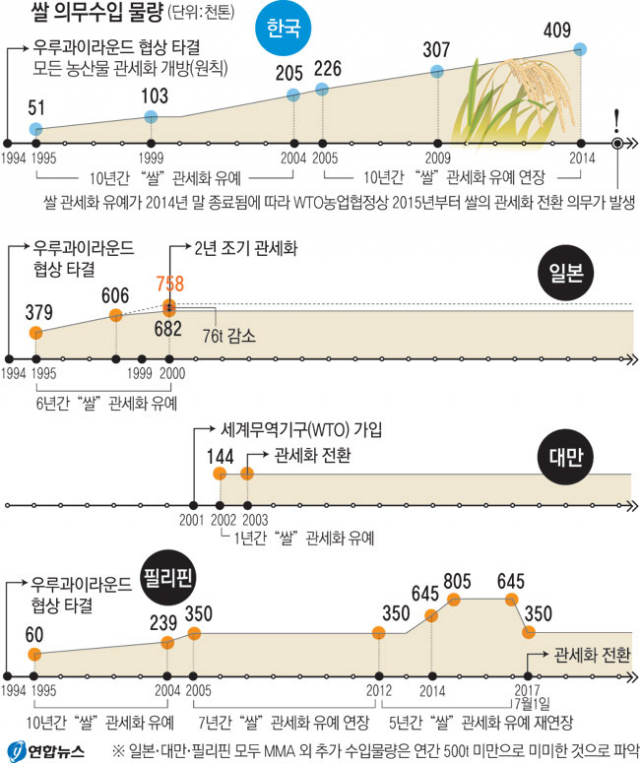

정부는 1995년과 2004년, 두 차례 세계무역기구(WTO)에 쌀 개방에 대한 유예를 신청했고, 유예하는 대가로 해마다 2%씩 수입량을 늘리는 일종의 페널티를 받아왔다.

1994년 이후 20년 동안 국민 1인당 쌀 소비량은 꾸준히 감소했지만, 의무수입물량은 매년 늘어났다. 그 결과 올해 쌀 의무수입물량은 지난해 국내 쌀 생산량 423만t의 9.7%에 해당하는 40만8천700t까지 불어났다. 20년간 숙제를 미뤄온 대가가 눈덩이처럼 커진 것이다.

다시 쌀 시장 개방을 미루면, 수입량이 두 배나 늘어나 80만t에 이른다. 국내 쌀 수급 안정성이 위험해진다는 정부 판단이었고 결국 쌀 시장을 개방하기로 했다.

우리처럼 쌀 개방을 미뤄온 필리핀은 2012년부터 2년간 WTO와 협상을 벌인 끝에 2017년까지 쌀 개방을 유예했다. 하지만 대신 의무수입물량을 연간 35만t에서 80만5천t으로 2.3배 늘리기로 했다. 우리나라가 필리핀과 같은 조건으로 쌀 개방을 연기한다면 의무수입물량은 국내 쌀 생산량의 약 22%에 달하는 94만t에 육박하게 된다. 의무수입물량을 더 늘렸다간 감당할 수 없는 수준이 된다는 데에는 정부와 여야, 농업계 모두 이견이 없다.

◆적정 관세율과 관세화 실현 후 시장 향방은?

관세화 도입 후 쌀 수입량이 급증, 국내 쌀 산업을 위협할 것이란 우려가 가장 크게 지적돼 왔다. 하지만 일정 수준 이상 관세를 부과할 경우, 국산보다 외국산 쌀값이 높아져 의무수입물량 외 수입량 증가는 많지 않다는 게 정부 측 설명이다. 실제로 최근 외국산 대비 국산 쌀값은 10년 전 3.9~5.2배였으나 지난해 두 배 수준으로 격차가 줄어들었다.

이동필 농림부 장관은 쌀 개방 이후 붙게 되는 관세 규모에 대해서는 "추후 논의를 통해 확정하겠다"며 한 발 뺐다. 관세율은 그만큼 파급효과가 큰 민감한 대목이다.

정부는 가능한 한 WTO 농업협정에서 허용된 최대치의 관세율을 확보한다는 계획이다. 보통 우루과이라운드 협상 시기인 1980년대 후반 국내'외 가격차를 토대로 계산한 관세에서 우루과이라운드 협상의 개도국 간 최소감축률인 10%를 차감한 수준으로 확정된다.

이에 따라 정부는 전문가들이 일반적으로 제시하는 수준에서 벗어나지 않을 것으로 예상하고, 오는 9월 말 WTO에 최종 관세율을 통보하면서 국민에게 전면 공개한다는 방침이다. 쌀 추가 수입 가능성은 관세 수준에 의해 결정되므로 높은 관세율 확보는 정부의 최대 과제이다.

일본의 경우 관세화 시 관세율로 종량세(341엔/㎏)를 선택했고, 이를 최근 국제 쌀값을 기준으로 종가세로 평가하면 300~400% 수준이다. 일본의 국내 쌀값은 우리나라 쌀값의 약 2배이나, 의무수입물량 외 관세를 통한 수입물량은 연 500t 미만에 그치고 있다.

댓글 많은 뉴스

이재명 90% 득표율에 "완전히 이재명당 전락" 국힘 맹비난

권영세 "이재명 압도적 득표율, 독재국가 선거 떠올라"

이재명 "TK 2차전지·바이오 육성…신공항·울릉공항 조속 추진"

대법원, 이재명 '선거법 위반' 사건 전원합의체 회부…노태악 회피신청

경선 일정 완주한 이철우 경북도지사, '국가 지도자급' 존재감