대구미술관이 감성을 높여주는 피서 공간으로 각광받고 있다. 방학과 함께 본격적인 폭염이 시작되면서 '5천원(입장료)의 피서'를 즐기기 위해 대구미술관을 방문하는 사람들이 늘고 있다.

현재 대구미술관에서는 '장샤오강, Mem ory+ing'(~9월 10일)를 비롯해 '대구미술, 기억의 풍경'(~8월 31일), 대구미술관이 신진작가를 발굴'육성하기 위해 마련한 Y ARTIST 프로젝트 정재훈(~9월 21일), 안유진(~9월 3일) 등 4개의 전시가 열리고 있다. 장샤오강의 명성에 가려 상대적으로 주목을 덜 받고 있지만 모두 의미를 가진 전시다. 특히 '대구미술, 기억의 풍경'은 대구 미술의 과거와 현재를 한눈에 조망할 수 있는 귀중한 전시다.

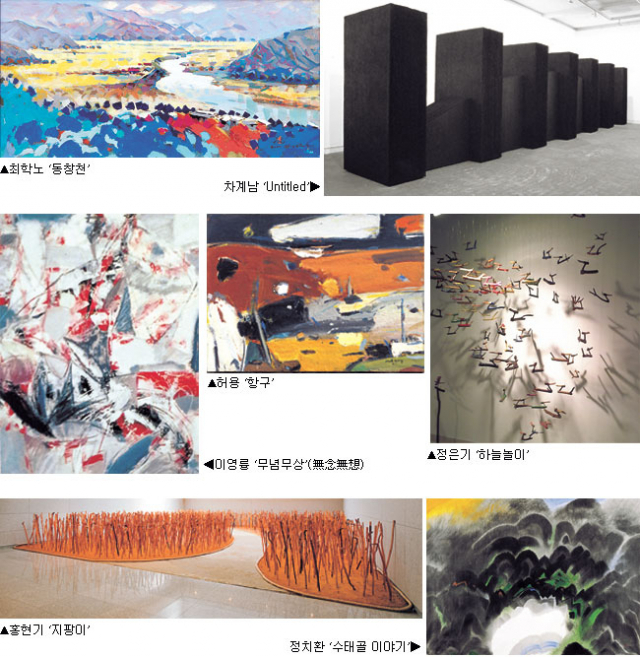

대구미술관이 개관 3주년을 맞아 한국미술의 흐름 속에서 대구 현대미술이 차지하는 미술사적 가치와 정체성을 조명하기 위해 마련한 기획전으로 1960년대부터 지금까지 지역에서 활발하게 활동하고 있는 이영륭, 정은기, 정치환, 차계남, 최학노, 홍현기, 허용 등 7명의 원로작가가 초대됐다.

1층에서 장샤오강 회고전을 관람한 뒤 2층으로 올라가면 '대구미술, 기억의 풍경'이 관람객들을 기다리고 있다. 2전시실과 3전시실, 그리고 로비까지 활용한 '대구미술, 기억의 풍경'은 장샤오강 회고전에 버금가는 대규모 전시다. 2층에 들어서면 2전시실과 3전시실 사이 로비에 설치된 홍현기 작가의 '지팡이' 작품이 가장 먼저 눈에 들어온다. 지팡이를 오브제로 활용한 홍 작가의 작품은 다른 작가의 작품과 이질적인 면이 강할 뿐 아니라 자연 소재(나무)를 바탕으로 하고 있어 자연광이 들이치는 로비에 설치됐다. 수백 개의 지팡이가 밀집된 작품은 시선을 확 잡아챌 만큼 충분히 이색적이다. 모양이 제각각인 지팡이는 그에 의지해 살아가는 수많은 어르신들의 인생 또한 제각각임을 상징한다.

3전시실에는 차계남 작가의 대형 설치작품과 그에 어울리는 정치환 작가의 작품이 함께 전시돼 있다. 검은색이 지배하고 있는 차 작가의 대형 설치작품은 창문 너머 비치는 초록의 자연과 묘한 대조를 이루고 있다. 차 작가의 작품을 처음 접하는 사람들 대부분은 재료에 대한 궁금증으로 인해 작품에 손을 대어 본다. 이번 전시에서는 한지를 꼬아 만든 최근 작품과 함께 사이잘 삼(마의 일종)을 이용해 만든 과거 작품도 만날 수 있다.

3전시실에 비해 규모가 큰 2전시실에는 이영륭, 최학노, 허용, 정은기 작가의 작품이 걸려 있다. 2전시실의 전시 배치에도 기획자의 의도가 담겨 있다. 이영륭, 최학노, 허용 작가는 서양화가다. 반면 정은기 작가는 조각가다. 평면 회화를 많이 보다 보면 시각적 피로가 쌓여 시간이 지날수록 전시를 보는 발걸음이 빨라지게 된다. 그래서 마지막에 조각 작품을 배치해 관람 분위기 전환을 시도했다. 이영륭-최학노-허용으로 이어지는 전시 순서에도 의미가 담겨 있다. 이영륭의 작품 세계는 대구 추상미술의 흐름과 궤를 같이한다. 이 때문에 대구 추상미술의 흐름을 짚어볼 수 있는 이 작가의 작품을 가장 먼저 배치했다. 최학노와 허용 작가의 발자취는 서로 대비된다. 최 작가는 추상 작업을 하다 구상 작업으로 넘어갔다. 이에 비해 허 작가는 구상에서 추상으로 이행하는 작품 경향을 보이고 있다.

이영륭 작가는 질곡 같은 한국 현대사를 작품 속에 담아내고 있다. 특히 그는 1963년 대구 최초의 추상미술그룹인 '앙그리'를 결성해 기존 질서에 대한 저항과 격변하는 시대적 가치를 추상표현주의로 표출했다. 불교적 윤회 사상과 도교의 허무 사상이 작품 속에 짙게 배어 나기 시작한 1990년대 이후 작품에는 욕심과 욕망을 버리고 우주와 자연의 섭리에 순응하려는 범자연주의적인 예술관이 내재되어 있다.

최학노 작가는 1970년대, 암울했던 정치·사회적 현실을 그림으로 쏟아내는 작업을 했다. 당시 그의 작품은 추상적인 요소를 가득 머금고 있다. 하지만 이후 작품에서는 구상적인 면이 나타난다. 최 작가는 한국적 미의식을 담아내는 작업을 하고 있다. 1980년대 초 프랑스 체류 시기를 전후해 이루어졌던 종이죽과 먹, 한지 등을 이용한 실험적인 작업들은 한국적 정서를 표현하려는 움직임과 무관하지 않다. 1990년대 이후 작품에는 전통 회화 양식과 색채에 대한 작가의 깊은 고찰이 담겨 있다.

허용 작가의 초기 작품은 전형적인 구상성을 띠고 있다. 하지만 1991년 작품 '항구'를 기점으로 형체가 해체되는 현상이 뚜렷해진다. 1970년대 작품은 사실적 묘사를 바탕으로 한 완성도 높은 재현을 주된 표현 양식으로 하고 있지만 1990년대 이후 작품에서는 대상의 본질이나 주관적인 정서를 표현하는 데 초점이 맞춰져 있다.

정은기 작가의 작품 세계에는 현대조각이 지향하는 다앙한 조형적 요소들이 두루 담겨 있다. 1970년대 나무를 활용한 조각에서는 강한 추상성이 엿보인다. 1980년대 조각에서는 돌의 거친 질감이 그대로 살아 있다. 반면 2000년대 매끈하게 다듬은 돌 조각에서는 변형과 역동성이 주는 시각적·지각적 효과를 맛볼 수 있다. 특히 나무를 다듬고 덧붙여 만든 수천 개의 나무오리(솟대)를 미술관 천장에 매단 작품은 규모 면에서 관람객들을 압도한다. 053)790-3000.

댓글 많은 뉴스

권영세 "이재명 압도적 득표율, 독재국가 선거 떠올라"

이재명 90% 득표율에 "완전히 이재명당 전락" 국힘 맹비난

이재명 "TK 2차전지·바이오 육성…신공항·울릉공항 조속 추진"

전광훈 "대선 출마하겠다"…서울 도심 곳곳은 '윤 어게인'

이재명, 민주당 충청 경선서 88.15%로 압승…김동연 2위