◆신나는 슬픔, 리베르 탱고

음악은 대게 장조나 단조로 이뤄져 있다. 장과 단, 다시 말해 길고 짧음이 그것과 어떤 연관이 있는지 사실 음악을 전공한 필자도 알 수는 없다. 다만 장조는 밝고 즐거운 음악, 단조는 어둡고 슬픈 음악이라는 사실만큼은 어릴 때부터 세뇌되다시피 배워서인지 알고 있다. 단조에는 슬픔이, 장조에는 기쁨이 숨어 있다는 사실 말이다.

합치면 '애환'이 된다. 애환을 그저 슬픔의 대명사쯤으로 여기는 경우가 많은데 사실 애환은 '슬픔'과 '기쁨'이 합쳐서 생긴 말이다. 시쳇말로 '웃픈'(웃기고도 슬픈)과 궤를 같이한다고 할까. 마치 '웃는 게 웃는 게 아니야' '피에로는 웃고 있지'와 같이 복합적인 뉘앙스마저 풍긴다. 슬픔과 기쁨이 공존해야 비로소 애환이 된다.

애환의 민족, 어디서 꽤 봄 직한 문구 아니던가. 흥과 한으로 대표되는 우리 민족 예술성도 따지고 보면 그 뿌리는 애환이다. "어기야 디여차, 어야디여 어기여차, 뱃놀이 가잔다"를 들으면 절로 힘이 나는 '뱃노래', 단조로 이뤄져 있지만 왠지 흥겹다. 노를 젓고 그물을 걷는 궂은 노동 가운데 힘내고자 뱃사람들이 부른 노래는 장조가 아니라 단조다. 반면 구슬픈 '아리랑'은 단조가 아니라 장조다.

스코틀랜드 민요 'Auld Lang Syne'(석별의 정)를 보자. 연말인 요즘 곳곳에서 울려 퍼질 이 음악은 작별을 소재로 하지만 단조가 아닌 엄연한 장조의 곡이다. 아일랜드 민요 'Danny Boy'(아, 목동아)는 또 어떤가. 이것도 슬프지만 장조다. 이렇듯 애환 서린 음악은 우리가 배웠던 음악에서의 장, 단조의 인식과는 사뭇 다르게 나타난다.

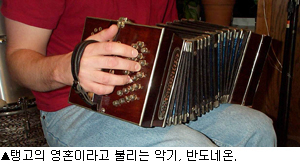

탱고는 항구도시에서 힘겨운 나날을 보내던 당시 이민자들의 삶과 애환, 그리고 감정이 고스란히 춤과 음악으로 분출되어 만들어진 아르헨티나에서 출발한 격정의 문화 아이콘이다. 탱고야말로 극명한 애환의 음악이다. 피아졸라의 '리베르탱고'(Libertango)는 그 중심에 있는 음악이라 할 수 있다. 탱고 특유의 리듬(누군가는 '사이다, 사이다, 콜라' 리듬으로 설명했었는데 '사'와 '콜'에 강세를 주니 신기하게도 그 리듬이 만들어진다)은 구슬픈 선율이 묘하게 더해져 단조이지만 듣는 이로 하여금 춤마저 불러일으키게 하는 신나지만, 또 슬픈 음악이다.

리베르탱고는 스페인어로 자유를 뜻하는 '리베르따드'(Libertad)와 탱고를 합친 제목으로 이 곡은 1974년에 처음 발표됐다. 당시의 아르헨티나는 어땠을까. 자료를 찾아보니 군부 세력의 독재 정치가 극에 달할 때였고 곳곳에서는 계속된 게릴라 활동으로 정치적 안정이 붕괴된 시기였다. 그러고 보면 피아졸라가 이 음악을 통해 무엇을 말하고자 했는지 새삼 알 것도 같다. 그것은 아마도 슬픔 가운데 기쁨, 절망 가운데 희망, 그리고 억압 가운데 자유를 갈구하는 피아졸라의 바람이었는지도 모른다.

이예진(공연기획가)

댓글 많은 뉴스

이재명 90% 득표율에 "완전히 이재명당 전락" 국힘 맹비난

권영세 "이재명 압도적 득표율, 독재국가 선거 떠올라"

[우리 아기가 태어났어요]신세계병원 덕담

"하루 32톤 사용"…윤 전 대통령 관저 수돗물 논란, 진실은?

'이재명 선거법' 전원합의체, 이례적 속도에…민주 "걱정된다"