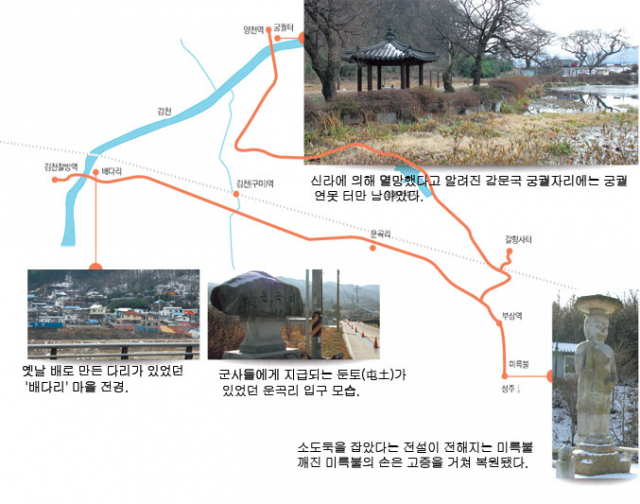

김천도찰방으로 부임한 이중환은 생면부지의 땅 김천에 당도한 후 자신이 관할하게 된 고을의 면모를 파악하기 위해 동분서주했다. 부임한 다음 날 곧장 김천장을 비롯한 역 주변마을을 순시했고 뒤이어 김천역에서 거창으로 이어지는 역로를 따라 작내역과 장곡역을 거쳐 거창과의 경계인 우두령까지 다녀왔다. 또 김산군 관아가 있는 교동을 거쳐 문산역과 봉계, 추풍령을 넘어 추풍역을 순시하는 강행군을 마다하지 않았다. 이제 김천역에서 감천 배다리를 넘어 성주와의 경계를 이루는 부상역과 선산으로 연결되는 양천역에 이르는 마지막 순시길을 따라가 보자.

◆배다리를 넘어 못골뚝배기를 만나다.

"자! 오늘이 마지막이구나. 힘을 내자꾸나." 역마에 올라 역졸 수인을 격려하며 역관을 나서니 때마침 장날인지라 비석걸부터 용우머리까지 감천백사장이 인파로 가득하다.

시장으로부터 황산밑 갈대고개(지금의 지좌동 일대)로 이동하는 길은 임시로 가설한 배다리가 유일한 통로 역할을 하고 있다. 나룻배를 촘촘히 묶어 붙이고 그 위에 널빤지를 깔아 만든 엉성한 배다리는 말에서 내렸음에도 다리가 후들거린다. 배다리를 지나 길을 재촉해 갈대고개를 넘어서니 진흙으로 만든 가마가 곳곳에 위치한 마을이 나타난다.

"이 마을은 못골이라 불립니다요." 말고삐를 잡은 역졸은 "못골은 못골지라 불리는 저수지를 경계로 안쪽에 있는 마을을 내지(內池), 즉 안못골이라 하고 바깥쪽에 있는 마을을 외지(外池), 즉 바깥못골이라 하고 두 마을을 합해서 못골이라 부릅니다요"라며 마을 유래를 설명한다.

"바깥못골에는 그릇을 굽는 옹기점이 있어 옹점(甕店) 또는 점못골이라고도 합니다요." 역졸은 못골에서 만든 뚝배기와 단지가 전국적인 명성을 얻고 있다고 자랑을 늘어놨다. "이 마을에서 만드는 뚝배기가 어찌나 두루뭉술하던지 오죽하면 못생긴 처녀를 보고 못골뚝배기 닮았다고 했겠습니까요." 수행하던 한 역졸이 웃으며 내뱉는다.

"그런데 못골 안쪽으로 들어가는 이들이 많구나. 안쪽에 무엇이 있기에 저리 사람들이 들어가는 것이냐?" 이중환은 안못골로 삼삼오오 무리지어 들어가는 사람들의 행렬을 보고 역리에게 물었다.

"나으리 저 안쪽에는 옻샘이라 불리는 유명한 약수터가 있는데, 그 물을 먹고 몸을 씻으면 피부병에 특효가 있다 하여 사철 사람들이 찾아 옵니다요." "사람들이 이렇게 많이 찾는 것을 보면 효험이 있기는 있나보구나. 옻샘은 다음에 들러보기로 하자꾸나."

◆성주로 연결되는 교통의 요충지 부상역

서둘러 길을 재촉한 이중환은 못골과 연명을 지나 둔골마을(지금의 김천시 남면 운곡리)에 도착했다. "이 마을은 원래 부상역(扶桑驛)의 관리들과 인근에 주둔하던 군사들에게 지급되는 둔토(屯土)가 있어 둔골(屯谷)이라 불립니다요."

이중환은 며칠 전 읽은 김천역지에 적힌 부상역에 대해 떠올렸다. '역마 6필, 역리 26인, 역전 54결 규모의 작은 역이지만 성주와 칠곡, 개령을 연결하는 교통의 요충지에 위치해 있어 비중 있는 역이다.'

"부상역의 역전(驛田)이 위치한 곳이구나." "예, 맞습니다요. 부상역이 위치한 곳이 고개마루인지라 부근에 마땅한 토지가 없어 나라에서 이곳에 역전을 내려줘 역리와 군사들이 가족과 함께 마을을 이루고 있습지요." 역졸은 이중환에게 마을의 생성 유래에 대해 일러줬다.

둔골을 지나 부상역을 향한 고개 초입에 들어서자 신임 찰방의 방문 소식을 접한 부상역에서 역장과 역졸 수인이 나와 일행을 맞는다.

부상역장과 함께 가파른 고개를 오르니 금오산 자락에 아늑하게 자리한 부상역이 나타난다. 부상역장은 "교통의 요충에 위치한 부상역은 예로부터 관리들이 부임지를 오가거나 순시하면서 들러 많은 일화와 시를 남겼습니다"고 귀띔한다.

역장은 중종 시절 대제학을 지낸 강혼(姜渾'1464~1519)이 경상감사로 지방을 순행하다 성주의 관기(官妓) 은대선과 정이 들어 부상역에서 이불도 없이 하룻밤을 보내며 지은 '부상역의 봄밤'(扶桑驛春夜)이란 시조를 들려준다. '부상역의 한바탕 즐거움이여/ 나그네 이불도 없이 촛불은 재만 남았네/ 열두 무산선녀 새벽꿈에 어른거린다/ 역루의 봄밤은 추운 줄도 몰랐구나' 이중환은 강혼과 은대선의 열정적인 사랑 이야기를 들으며 도성에 두고온 부인을 떠올렸다.

◆소도둑 잡은 미륵불과 갈항사 옛터

부상역장과 역루에 올라 점심을 함께한 후 월명마을을 지나 성주와의 경계인 신거리고개에 올랐다. 수행한 부상역장이 "나으리 예까지 오신 김에 소도둑 잡은 부처님 한 번 보고 가시지요"라 한다. 역장이 들려준 미륵불에 얽힌 전설은 이러하다.

"옛날 김천에서 소를 훔친 소도둑이 성주장에 소를 팔기 위해 밤중에 이 고개를 넘어가는데 밤새도록 걸어도 미륵불 주위만 맴돌고 발걸음이 나아가질 않자 성질이 나서 도끼로 미륵불의 왼팔을 내리쳤다고 합니다. 팔이 떨어지면서 도둑은 그 자리에서 피를 토하고 즉사했고 이튿날 동네 사람들이 도둑의 시체를 발견하고 땅에 묻으려 했으나 시체가 땅에서 떨어지지 않아 그 자리에 묻었는데 그 후 사람들은 이를 '도둑묘'라 불렀다고 합니다."

신거리고개에서 말머리를 돌려 부상역으로 돌아온 이중환은 가리고개를 넘어 금오산 일대의 많은 암자를 거느렸던 갈항사(葛項寺)로 향했다.

이중환이 도성에서 책으로 접한 갈항사는 신라 32대 효소왕 때 승전대사(勝詮大師)에 의해 창건된 화엄사찰로 삼국유사에 '승전이 개령군에 절을 짓고 돌멩이 80여 개를 모아놓고 화엄경을 강론했다'는 기록이 전하는 유서깊은 고찰이라 어떤 모습인지 궁금했던 것이다.

말을 재촉해 갈항사에 도착하니 이중환의 기대와 달리 석가여래좌상과 쌍탑 2기만 절터에 남아 을씨년스럽기 짝이 없다. "허 어쩌다가 갈항사가 이리 쇠락하게 되었는고…."

동행한 역졸은 "임란 때 왜병의 방화로 전소되었다고 합니다요"고 답한다. 이중환은 힘이 없어 왜구에게 유린당한 상처가 아직 치유되지 않은 현실에 씁쓸함을 느꼈며 말머리를 돌렸다.

◆감문국의 도읍지와 양천역

이중환은 갈항사지를 떠나 선산을 거쳐 상주로 이어지는 또 다른 역로를 따라 개령현 양천역으로 발걸음을 옮겼다.

원골과 종상골, 용전, 우래를 거쳐 초곡에 당도하니 벌써 날이 저물고 있다. 말을 재촉해 아포 함골마을 앞에 이르니 양천역의 역장과 수하 역리들이 나룻배를 타고나와 이중환을 맞는다.

나룻배 편으로 감천을 건너 동부동에 도착하는 동안 양천역장은 개령현에 대해 들려줬다. "개령현의 관아가 있는 동부리 일대는 삼한시대 변한으로 속한 12국의 하나인 감문국(甘文國)의 도읍이 있었으나 231년 신라의 전신인 사로국에 의해 멸망당하고 말았다고 합니다."

역장은 동부리에 있었다는 감문국에 대해 들려 주며 "감문국 궁궐은 사라지고 없지만 궁궐터에 자리한 연못은 남았습니다"라며 옛 궁궐터로 이중환을 이끌었다.

이중환은 '삼국사절요(三國史節要)'에서 읽은 '신라의 이찬 석우로를 대장으로 삼아 감문국을 깨트리고 그곳을 군으로 삼았다'라는 기록을 떠올리며 권력의 무상함을 실감했다.

궁궐터를 지난 이중환은 개령현을 방문해 개령현감을 예방하고 곧장 양천역으로 향했다. 이중환이 읽은 김천역지에는 양천역에 대해 '김천이나 성주에서 선산으로 연결되는 김천도역에 딸린 속역으로 세종 때 설치되었는데 역마 5필, 역리 33인, 역전 33결이 있다"고 기록돼 있었다.

이중환은 양천역을 둘러본 후 김천역으로 돌아오는 길에 감문국 왕비의 능으로 전하는 장부인릉을 보았다. 일국의 왕비능이라고 하기에는 황량하기 짝이 없는 장부인능을 본 이중환은 개령현감을 역임한 장진환(張震煥)이 쓴 시를 떠올리며 한동안 말을 잇지 못했다.

'옛 잣나무 푸른솔은 아직도 홀로 남았는데/ 번성했던 자취는 모래밭 갈매기에게 부쳤네/ 무성한 초목은 빈산을 지키는데/ 목동이 올라앉아 노래를 부르네'

공동기획 김천시

김천 신현일 기자 hyunil@msnet.co.kr

도움말=송기동 김천문화원 사무국장

참고문헌=디지털김천문화대전

댓글 많은 뉴스

이재명 90% 득표율에 "완전히 이재명당 전락" 국힘 맹비난

권영세 "이재명 압도적 득표율, 독재국가 선거 떠올라"

이재명 "TK 2차전지·바이오 육성…신공항·울릉공항 조속 추진"

이재명, 민주당 충청 경선서 88.15%로 압승…김동연 2위

전광훈 "대선 출마하겠다"…서울 도심 곳곳은 '윤 어게인'