"번번이 죄송하지만 쌀이랑 김치를 조금만 더 얻을 수 없을까요."

2011년 겨울, 영화 시나리오 작가 최고은 씨가 이웃집 문에 붙여둔 메모다. 하지만 메모를 발견한 이웃이 그의 방문을 두드렸을 땐, 최 작가의 육신은 싸늘하게 식어 있었다. 당시 나이 32세. 촉망받던 젊은 시나리오 작가였지만 굶주림과 지병에 시달리다 월세방에서 쓸쓸히 죽음을 맞이했다.

지역의 예술인들도 경제적인 상황은 최고은 작가와 별반 다르지 않다고 말한다. 그들의 예술활동 뒤에는 '생계'라는 문제가 항상 따라다녔다. 정부가 '예술인 복지법'을 제정하는 등 문화예술인들의 보호에 나서고 있지만, 복지의 혜택이 닿지 않는 각 분야의 예술인들이 더 많다. 팍팍하고 고된 삶을 살아가는 예술인들의 현실을 들여다봤다. 이들은 매일 누군가에게 '삥'을 뜯기는 심정이다.

◆가난한 예술가들 '마이너스 인생'

20여 년간 지역에서 활동한 한 화가는 스스로 '마이너스 인생'을 살고 있다고 말한다. 그가 화가로서 얻는 수입은 그림 판매금이 전부다. 이마저도 고정적이지 않아 언제, 얼마나 돈을 손에 쥘 수 있을지 알 수 없다. 지난해 연 개인전은 그림 판매수입을 빼고도 400만원 가까운 손해를 봤다. "전시실 대여비, 재료비 등을 다 더하면 개인전 한 번 여는 데 수백만원이 필요해요. 그림이 안 팔리면 빚더미에 눌러앉게 되는 거죠."

그림이 좋아 화가의 길을 걸었지만, 현실은 이렇듯 혹독했다. 그림에 투자하는 시간과 비용에 비해 돌아오는 수입은 보잘것없었다. 단체전시회도 재료비는 물론 참가비까지 직접 부담한 경우가 많았다. 지난해엔 100만원 상당의 참가비를 내고 아트페어에 참가했다. 그는 "월세가 몇 개월간 밀린 적도 있었다"며 "우리나라에서 평범한 사람이 그림만 그리며 살려면 입에 풀칠만 해야 할 것"이라고 말했다.

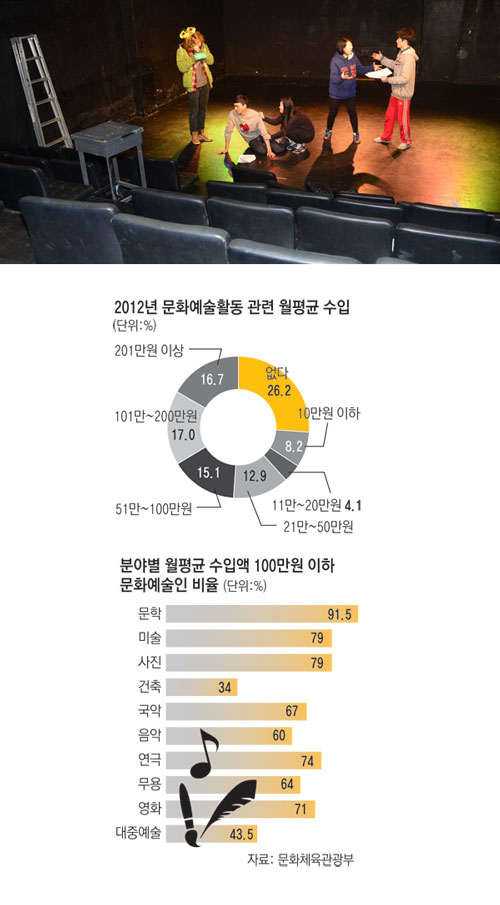

지역 예술인 대다수가 이처럼 가난에 허덕이는 삶을 살고 있다. 문화체육관광부가 발표한 '문화예술인 실태조사'에 따르면 2012년 월평균 예술활동으로 번 수입이 '한 푼도 없다'는 응답자는 전체 2천 명 가운데 26.2%나 됐다. '50만원 이하'라는 응답자는 25.0%였다. 올해 기준으로 1시간당 최저임금이 5천580원임을 생각하면, 1년 수입이 아르바이트생 2주간 수입보다도 못한 예술인이 전체의 절반인 셈이다. 시인 정훈교(39) 씨는 "기고 한 편 값이 2만~3만원이다. 1년에 문학 활동만으로는 100만원도 벌기 힘들다"고 토로했다.

예술인에게 생계유지를 위한 예술활동 외 기타 돈벌이는 '선택'이 아닌 '필수'다. 하지만 단기간 집중적으로 시간을 투자해야 하는 경우가 많아 고정적인 일자리를 구하기는 어렵다. 결국 이들은 한 달에 수십만원에 불과한 아르바이트 비용으로 연명해야 한다. 지난 '경주 마우나오션리조트 붕괴' 사고로 숨진 대구의 연극배우 최정운 씨도 연극으로는 생활비 마련이 힘들어 신입생 환영회 사회자로 나섰다 참변을 당하고 말았다. 연극배우 권모(27) 씨는 "최 씨의 사고가 남의 일 같지 않다"고 말했다. 권 씨는 "연극활동만으로 살 때는 제 때 밥을 먹기 어려워 영양결핍이 왔다"며 "먹고살기 위해 1년에 절반 이상은 연극활동을 접고 막노동, 식당 서빙 등 아르바이트를 한다"고 푸념했다.

◆예술계를 덮친 불공정의 덫

예술인의 가난에는 '일한 만큼 보상받지 못하는' 관행이 주된 이유로 자리하고 있다. 업계 특성상 도제식 교육이 이뤄지는 경우가 많아 무계약'구두계약이 잦으며, 노동에 대한 대가는 턱없이 낮은 임금으로 채워지고 있다는 것이 관련 전문가들의 설명이다.

10년 차 연극배우 조모(31) 씨의 평균 연봉은 300만원 안팎이다. 연극을 시작하게 되면 하루 평균 연습 시간은 10시간. 평균 연습 기간은 1, 2개월. 하지만 그가 받는 돈은 회당 수입료 수십만원이 전부다. '연기 교육'을 이유로 한 푼도 못 받거나 무대 세팅 등 허드렛일만 하다 온 경우도 많다.

'정식 서면계약서'라고는 지난해 처음 써봤다. 이전에는 늘 구두계약으로만 끝냈었다. 이 때문에 극단 측에서 공연 수입금이 없다며 일방적으로 출연료를 주지 않겠다고 통보해도 아무런 항변도 할 수 없었다. 심지어 외부기관을 통해 인건비 등을 지원받았을 때도, 기관에서 보낸 출연료를 극단 측에 반납한 적도 있었다. 그는 "초년생 때 '무계약'무보수 노동'에 항의하다 '돈 밝히는 사람'으로 찍혔었다. 그 뒤로는 근로계약서나 출연료 등에 대한 요구는 쉽게 꺼내지 않는다"고 털어놨다.

조 씨와 같은 불공정한 계약관계는 이미 예술계의 오랜 관행으로 자리 잡았다. 문화체육관광부가 2013년 발표한 보고서에 따르면 예술인들은 계약체결 관련 어려움으로 '계약서를 작성해도 이행되지 않는 경우가 많음'(45.3%), '계약서를 체결하지 않는 분위기'(30.4%) 등을 꼽았다. 문화체육관광부 한 관계자는 "예술 장르별 표준계약서가 마련돼 있지만 강제성이 없다 보니 이행률이 높지 않다"며 "지난해 개봉한 한국영화를 대상으로 조사한 표준계약서 사용률은 23%다. 그나마 문화 산업화한 영화 분야는 사정이 나은 편이지만 순수 예술 분야는 실태 파악도 하기 힘들다"고 말했다.

◆폭넓은 예술인 창작 안전망 필요해

최고은 작가의 쓸쓸한 죽음 이후 정부는 뒤늦게 예술인의 창작 안전망 구축에 나서고 있다. 2012년 '예술인 복지법'을 제정'시행한 데 이어, 그해 '한국예술인복지재단'(이하 복지재단)을 설립해 일정 생활비를 지원하는 긴급복지지원사업 등 예술인 복지환경을 구축하고 있다.

올해는 '창작준비지원금'이라는 이름으로 긴급 복지지원 대상을 지난해 1천886명에서 올해 3천500명으로 확대해 실시하기로 했다. 생활고에 시달려 예술활동이 어려운 사람들에게 300만원(원로 예술인 200만원)의 생계비를 지원한다는 것이 골자다. 또 예술인들이 기업'기관 등과 연계해 예술 관련 일자리를 개발하고 매칭을 돕는 '예술인 파견지원' 사업도 진행 중이다.

관행화된 무계약'구두계약 등 '불공정 관계' 청산에도 움직임을 보였다. 복지재단은 공정한 계약문화 확산을 목표로 표준계약서 등 서면계약서를 사용한 예술인과 사업주에게 국민연금보험료와 고용보험료의 절반을 지원하고 있다. 하지만 예술인이 복지재단에서 제공하는 혜택들을 누리기는 쉽지 않다. 우선 '법적 예술인'으로 인정받는 통과의례를 거쳐야 하기 때문이다.

예술활동 증명은 일정기간 공개 발표된 문화예술 저작물, 예술활동 수익금 등을 통해 이뤄진다. 하지만 나홀로 창작활동을 하거나 무계약'무보수 등으로 인해 활동 증명이 어려운 예술인이 적지 않다. 대구의 한 인디밴드 가수는 "길거리나 카페 등 입증이 어려운 소규모 공연 위주로 활동하는데다 활동 수익도 기준 요건인 연간 120만원을 채우지 못한다"며 "생활이 어려운 것은 고사하고, 저 같은 경우에는 각종 지원사업을 신청할 자격조차 없다"고 한탄했다.

이에 대해 한국예술인복지재단 한 관계자는 "올해는 더 많은 예술인이 혜택을 누릴 수 있도록 대상 선정기준을 지난해보다 대폭 완화했다"며 "문화체육관광부에서 연극, 미술, 음악 등 순수예술 분야의 서면계약 의무화에 관한 입법 발의를 준비 중이니 예술인들의 계약환경도 지난해보다 좋아질 것으로 기대된다"고 답변했다.

기획취재팀 권성훈 기자 cdrom@msnet.co.kr

신선화 기자 freshgirl@msnet.co.kr

댓글 많은 뉴스

이재명 90% 득표율에 "완전히 이재명당 전락" 국힘 맹비난

권영세 "이재명 압도적 득표율, 독재국가 선거 떠올라"

이재명 "TK 2차전지·바이오 육성…신공항·울릉공항 조속 추진"

대법원, 이재명 '선거법 위반' 사건 전원합의체 회부…노태악 회피신청

국정원, 中 업체 매일신문 등 국내 언론사 도용 가짜 사이트 포착