이야기 한 토막.

미국의 한 선술집. 이 가게의 바텐더는 엄청난 거구에 팔뚝은 울퉁불퉁 근육으로 뭉쳐진 사내였다. 그의 솥뚜껑 같은 손은 크기도 크기지만, 움켜쥐는 힘이 이만저만이 아니었다. 그 힘을 믿고 그는 손님들과 내기를 하기 일쑤였다. 그가 레몬 하나를 손에 쥐고 힘껏 짜면 레몬즙이 유리컵 안으로 떨어졌다.

"자, 내가 짠 이 레몬 찌꺼기에서 단 한 방울이라도 더 짜내는 사람이 있다면 1천달러들 드리겠소. 누구 도전하실 분 없나요?"

손님들이 너도나도 도전을 했지만 성공하여 돈을 받아가는 사람은 아무도 없었다. 레몬 찌꺼기는 마지막 한 방울까지 짜낸 뒤라 더 이상 짜내는 것은 무리였기 때문이다.

그러던 어느 날, 한 노인이 선술집에 들어왔다. 바텐더 사내는 그날도 손님들을 상대로 레몬 짜기 내기를 하고 있었다. 비쩍 말라 힘이라곤 없을 것 같은 노인이 도전장을 내밀었다. 사람들 모두 휘둥그레한 눈으로 보고 있는데 노인은 레몬 찌꺼기를 움켜잡고 힘을 주었고, 세 방울의 레몬즙이 컵에 떨어졌다.

놀란 바텐더가 1천달러 지폐를 건네며 물었다. "당신은 도대체 누구기에…."

"난 세무서에서 일한다오. 허허~."

세금은 짜야 제맛인 모양이다. 동서고금을 막론하고 세금을 둘러싼 이런 식의 풍자와 해학이 넘치는 걸 보면, 국가와 국민 사이에 놓인 세금이라는 문제는 영원히 풀리지 않는 숙제가 아닐까. 우리나라에서도 지난 연말부터 세금을 둘러싼 논쟁의 열기가 식지 않고 있다.

이번 주 '즐거운 주말'에서는 애물단지인 세금 문제를 살펴본다. 국가의 살림을 영위하기 위해 없어서는 안 되는 세금. 세금은 언제부터 걷기 시작한 걸까, 세금이 인류 역사의 변화에 어떤 역할을 했을까를 되짚어본다. 역사 속에서 본 황당한 세금들도 찾아보고, 세금이 없는 나라와 세금이 많은 나라들도 둘러본다.

권성훈 기자 cdrom@msnet.co.kr

◇내기는 싫지만… 인류 역사와 함께한 세금

대한민국 국민의 4대 의무(국방'근로'교육'납세) 중 하나인 세금. 이 땅에 사는 국민이라면 당연히 내야 하는 세금이지만 참 싫다. 지난달에 월급봉투를 받은 샐러리맨들은 화가 머리끝까지 치밀었다. 250만원 월급에서 연말정산으로 270만원을 빼고 나니, 오히려 20만원이나 적자가 난 직장인의 넋두리도 인터넷에서 화제가 됐다.

20년차 내외 연봉 5천만원 안팎의 대한민국 직장인들은 2월 급여명세서를 받고, 적잖이 충격을 받았다. 연말정산 마이너스 금액을 포함한 각종 공제총액이 100만원을 넘는 이들도 많았다. 누굴 탓하랴? 당연히 정부다. 세금에 대한 불만으로 박근혜 대통령의 지지율마저 곤두박질을 쳤다. 이것이 세금에 대한 저항 심리다. 대한민국뿐 아니라 어느 나라를 가더라도 세금에 대한 불만과 갈등이 없는 나라가 없다. 그것이 바로 세금의 역사이기도 하다. 21세기로 들어선 지도 15년이 흘렀다. 지금도 국가가 국민에게 매기는 이 세금에 대한 저항의 역사는 계속되고 있다.

◇6천년 전 메소포타미아 점토판에 첫 세금 기록

◆세금의 어원 '빼내다는 뜻'

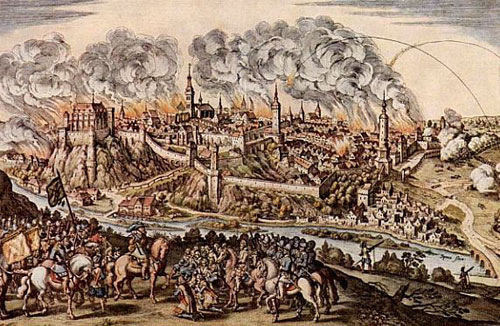

국가의 탄생과 함께 세금은 출발했다. 나라를 경영하려면 돈이나 재화는 필수 불가결한 요소다. 이 때문에 그 나라에 속한 백성들은 예로부터 세금의 부담을 졌다. 그 세금이 가혹할 때는 민란도 일어나고, 관가를 불태우는 사례도 많았다.

세금(稅金)의 한자를 한 번 풀어보자. 세(稅)는 벼 화(禾)와 바꿀 태(兌)가 합쳐졌다. 태(兌)는 '빼내다'의 뜻도 함께 가지고 있다. 한자 원래 뜻으로 해석해도, 수확한 곡식 중에서 개인의 몫을 떼고 나머지를 관청에 바치는 것이 세금인 셈이다.

세금의 기록은 BC(기원전) 4000년 세계 4대 문명 중 하나인 메소포타미아 지방으로 거슬러 올라간다. 한 부족이 점토판에 세금의 모양을 대충 그려 기록으로 남겨놓았는데, 점토판에 기록한 이 모양은 이후 상형문자로 이어졌다.

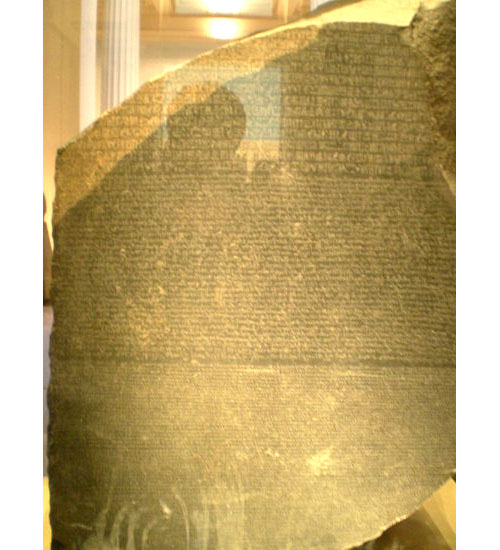

세금에 대한 기록은 곳곳에 있다. 고대 이집트 상형문자 해독의 열쇠인 로제타석에도 세금에 관한 이야기가 적혀 있다. BC 200년 그리스인들이 이집트를 지배하면서 무거운 세금을 물리자 이에 반발한 군대가 반란을 일으켰다. 그러자 궁지에 몰린 왕이 밀린 세금을 면제해 주겠다고 약속하고, 이를 돌에 새겨 증표로 남긴 것이 바로 로제타석이다.

◆우리나라 세금의 기원, '조(租)'용(庸)'조(調)'

'가렴주구'(苛斂誅求)는 어느 시대에나 있었다. 이 한자성어는 가혹(苛酷)하게 세금을 거두거나 백성의 재물(財物)을 억지로 빼앗음을 의미한다. 영어로도 '세금수탈'(extortion of taxes) 혹은 '무거운 세금부과'(imposing heavy taxes)로 번역된다. 동서양을 막론하고 가혹한 세금은 저항을 불러왔고, 민란이나 혁명으로 이어진 경우가 많았다.

세금은 동서고금을 막론하고 반갑지 않은 손님이었다. 대한민국 세금의 역사도 마찬가지다. 이 불청객은 고구려 시대 때 처음 찾아왔다. 이 당시에는 밭의 비옥도를 여러 등급으로 나눠 각각 세금을 매겼다. 조(租)'용(庸)'조(調)가 핵심이다. 이 제도는 고려시대를 거쳐 조선시대까지 이어졌다. 농지에 부과한 조(租)는 쌀로 징수했고, 호적에 등재된 16~60세의 남자에 매긴 용(庸)은 노동력으로 거둬갔다. 조(調)는 가구마다 부과해 인삼, 굴비, 화문석 같은 특산물로 내도록 했다.

조(租)'용(庸)'조(調) 중 지금의 국세청이 매기는 소득세 같은 개념이 조(租)였다. 농지에서 대부분의 소득이 발생했기 때문에 농지와 관련된 세금이 주류를 이룰 수밖에 없었다. 세금의 이 기본 틀은 이후 전정(田政)'군정(軍政)'환정(還政)으로 변화했으나, 결국은 또 부정부패로 얼룩지면서 삼정 문란이 초래됐다.

◆가혹한 세금에 대한 저항으로 탄생한 미국

미국은 세금에 대한 저항이 불씨가 되어 탄생한 나라이다. 영국은 1764년 설탕세법, 1765년 인지세법에 이어 1766년에는 타운센트 조례(영국 재무장관 타운센트가 제안한 조례로 유리'납'도료'종이'차에 대한 과세, 영국 동인도회사 차(茶'tea)의 수출세 면제 조항 등)까지 제정했다.

이에 미국 식민지 주민들은 극렬하게 저항했다. 하지만 영국이 동인도회사에 차 수출 독점권과 차 수출세를 면제하는 조항만큼은 양보 불가를 천명하자, 격분한 주민들이 보스턴 항에 정박 중인 동인도회사의 배 2척을 습격해 300여 개의 차 상자를 바다에 내던졌다. 이것이 바로 그 유명한 '보스턴 차 사건'이다. 이 사건을 계기로 자치정부를 수립한 식민지 주민들은 1776년 7월 4일 드디어 독립을 선언하기에 이른다.

프랑스 혁명의 도화선도 세금이었다. 1614년 중앙집권체제를 강화하려 했던 리슐리외 추기경은 과세동의권을 통해 왕권을 제약해 온 삼부회를 소집하지 않았고, 1789년 루이 16세가 재정 적자를 해결하기 위해 삼부회를 다시금 소집했다. 하지만 귀족 출신이 아닌 제3신분 대표들이 루이 16세의 독재에 완강히 저항했고, 결국 프랑스 혁명으로 이어졌다.

근대 헌법의 효시가 된 영국의 '마그나카르타'도 왕이 가진 세금 징세권을 제한한다는 문서에서 비롯됐다. 이를 계기로 법의 규정대로 세금을 부과한다는 조세법률주의가 싹트기 시작했다.

권성훈 기자 cdrom@msnet.co.kr

댓글 많은 뉴스

이재명 90% 득표율에 "완전히 이재명당 전락" 국힘 맹비난

권영세 "이재명 압도적 득표율, 독재국가 선거 떠올라"

이재명 "TK 2차전지·바이오 육성…신공항·울릉공항 조속 추진"

대법원, 이재명 '선거법 위반' 사건 전원합의체 회부…노태악 회피신청

국정원, 中 업체 매일신문 등 국내 언론사 도용 가짜 사이트 포착