'우주소년 아톰' '우주소년 빠삐' '바다의 왕자 마린보이' '미래소년 코난' '요괴인간'. 1960~70년대 한국 TV의 어린이 프로를 점령하고 있던 일본 애니메이션 제목이다. TV가 아직 제대로 보급되지 않았던 한국 상황에서 이들 애니메이션의 시청률이 20%를 넘을 정도였다면 그 인기는 대략 짐작이 갈 것이다. 이들 애니메이션은 공상과학물이라는 공통점을 가지고 있었다. 괴기물의 일종인 '요괴인간' 역시 과학자의 갑작스러운 죽음으로 연구에 차질이 생겨 탄생한 변종인간을 다루고 있다는 점에서 넓게는 공상과학물이라고 할 수 있다.

정의감에 불타는 소년 로봇 아톰과 무적의 마징가 제트를 보면서 그 시절의 어린이는 한 번쯤은 로봇과학자를 꿈꾸었고 미래사회에 대한 호기심을 가졌다. 소년SF시리즈가 등장한 것도 대략 이 시기였다. 나라가 절대적 빈곤에서 벗어나고 보니 누구나 새로운 미래에 대해 생각하게 되고 과학의 중요성에 눈뜨기 시작했다. 그렇지만 과학지식을 보급하여 새로운 미래를 만들기에는 축적된 지식도 시간도 부족했다. 그런 점에서 이 시기 한국 TV의 일본 공상과학 애니메이션 방영은 투자 대비 효율성을 생각한 나름대로 힘든 선택이었다고 볼 수도 있을 것이다.

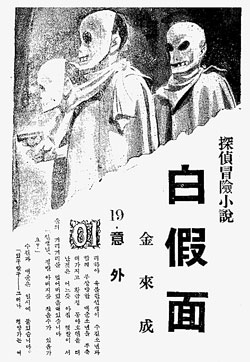

그렇다면 오래 전 우리에게는 소년공상과학물이라는 것이 없었을까. 김내성의 소년탐정소설 '백가면'(1937)은 이 의문에 대한 빈약하면서도 유일한 답이 된다. 이 소설 역시 당시 일본에서 성행하던 소년공상과학물의 하나인 야마나카 코타로의 '보이지 않는 비행선'(1936)을 상당 부분 차용한 것이었다. 백가면은 적성국 스파이들에게 도난당한 새로운 무기 설계도를 찾아 나선 소년들의 모험담으로 살인 광선 등의 과학적 상상력이 등장하고 있다. 하지만 여기 등장하는 과학적 지식의 정도는 백가면이 어린이 소설이었다는 점을 감안하더라도 지극히 조잡한 수준이었다.

과학적 묘사와 관련한 이와 같은 소설 내 한계를 과연 김내성의 탓으로 돌릴 수 있을까. 고등교육기관인 경성제국대학이 법문학부와 의학부를 중심으로 설립된 것이 1926년, 조선의 첫 과학전문잡지 '과학조선'이 발행된 것이 1933년, 그리고 조선 내 선각자들이 과학의 대중화를 내세우며 '과학데이' 행사를 조선 내에서 대대적으로 개최한 것이 1934년이었다. 과학 지식의 대중적 보급은 물론, 학문적 연구 토대도 갖추어져 있지 않았던 조선에서 과학탐정소설 자체가 난센스였다.

일본은 이미 1890년대에 어린이 대상의 다양한 과학 계몽서를 발행했고, 1910년대 동경제대 출신의 자국 연구자들을 독일에 보내 혈액형 발견에 참여하게 했다. 일본에서 1920~30년대에 소년공상과학탐정소설이 등장하고 1960~70년대에는 소년공상과학 애니메이션이 성행한 것은 이처럼 오랜 기간 과학적 지식을 축적하고 대중적으로 보급해온 노력의 결과였다. 일본이 노벨물리학상을 두 차례 연속 수상한 것 역시 이 연장 선상에서 생각하면 그리 놀라운 일도 아니다. 우리 역시 이제는 기초과학의 중요성을 인지하고 장기적 안목에서의 투자를 다시 한 번 심각하게 고려해야 하지 않을까.

댓글 많은 뉴스

권영세 "이재명 압도적 득표율, 독재국가 선거 떠올라"

이재명 90% 득표율에 "완전히 이재명당 전락" 국힘 맹비난

이재명 "TK 2차전지·바이오 육성…신공항·울릉공항 조속 추진"

이재명, 민주당 충청 경선서 88.15%로 압승…김동연 2위

전광훈 "대선 출마하겠다"…서울 도심 곳곳은 '윤 어게인'