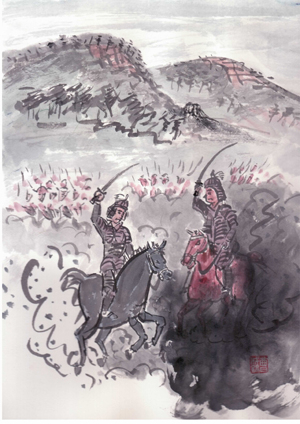

서기 927년 10월 대구 공산(지금의 팔공산) 동수동(지금의 지묘동)에서 큰 싸움이 벌어졌다. 한 사내는 개성 사람 왕건이고 그의 상대는 경북 문경 출신 견훤이었다.

사내들은 왜 전쟁을 하지 않고는 못 배길까? 그들이 내세우는 싸움의 이유는 진짜일까? 무장 IS 특공대가 지난 13일 밤(현지시간) 프랑스 파리의 바타클랑 극장에 들어가 총을 쏘고 폭탄을 터트려 관람객 89명을 죽였다. 그 밖의 곳에서는 자폭하며 시민을 죽였다. 이슬람교도들은 말한다. 유대인의 조상 아브라함은 아내 사라가 아들을 낳지 못하자 이집트 출신 하녀 하갈에게서 아들 이스마엘을 낳았다. 그 후 본처 사라도 아들 이삭을 낳자, 하갈과 아랍인의 조상이 되는 이스마엘을 내쫓는다. 이슬람교도들은 기독교도들이 이렇듯 오래전부터 그들을 착취하고 인권을 짓밟아 더는 굴욕을 견딜 수 없어 전쟁을 일으키고 테러를 한다고 한다. 프랑스는 십자군의 전지기지였기에 먼저 공격했다고 한다.

오스트리아의 정신의학자 알프레드 아들러는 인간의 성격을 나타내는 인간 행동과 발달의 결정은 그들의 무의식에 있는 보편적인 열등감과 무력감을 극복하기 위한 보상 욕구와 사회적 감정과 일치하고자 하는 욕구에 따라 이루어진다고 말했다. 이런 무의식의 표출이 힘을 향한 의지로 나타나 남자들이 자신의 남성성을 보여주려고 걸핏하면 알통 자랑하는 싸움을 한다고 했다. 그의 말대로면 남자들이 전쟁의 명분으로 내세우는 이유는 그냥 지어낸 말에 지나지 않는다. 속내는 남자들이 가진 열등감을 보상하기 위한 힘에의 의지로 나타나는 것이 전쟁의 참동기가 된다는 말이다.

서기 927년 10월 대구 공산(지금의 팔공산) 동수동(지금의 지묘동)에서 큰 싸움이 벌어졌다. 한 사내는 개성 사람 왕건이고 그의 상대는 경북 문경 출신 견훤이었다. 왕건은 개성에서 힘깨나 쓰는 왕륭의 아들인데 '동수전쟁'(桐藪戰爭) 당시는 이미 고려라는 나라를 만들어 10년째가 된 해였다. 견훤은 농민 출신 장군 아자개의 아들로 전라도 광주에서 후백제라는 나라를 만들어 왕 노릇을 하고 있었다. 그는 지렁이의 아들이라는 전설이 있는데 아마도 용과 같은 의미로 쓰인 것 같다.

포스트 신라를 노리는 두 사람은 평소에도 힘겨루기 싸움을 자주 했다. 이러던 중 견훤이 금성(지금의 경주)을 공략해 포석정에서 하늘에 치성을 드리는 경애왕을 사로잡아 자살을 명하고 왕비를 강간했다. 이런 사태를 예견한 신라에서는 이미 왕건에게 구원을 요청해 둔 상태였다. 그러나 후백제군이 생각보다 먼저 들이닥치고 왕건은 대구에서 뭉그적거리다가 이 소식을 듣게 됐다. 어차피 둘 중 하나는 죽어야 끝이 나는 치킨게임이어서 이참에 끝장을 보자는 싸움이 공산 아래서 시작됐다.

왕건은 공산으로 가는 도중 한 동네에서 어른은 아무도 없고 아이들만 있는 곳을 거쳤다. 어른들은 다 전쟁에 동원되어 간 것 같았다. 그래서 그 동네를 불로동(不老洞)이라 불렀다고 한다. 이상하게도 다음에 보이는 동네는 한가하게 경을 읽고 공부하는 사람들이 보였다. 그래서 이곳은 연경동(硏經洞)이 되었다고 한다. 일단 동화천(桐華川) 가에 왕건군의 지휘소가 설치됐다. 부지런히 전쟁해 이기자고 암구호는 '무태'(無怠)라고 정했다고 한다. 이 구호는 나중에 서변동과 동변동의 지명이 된다. 전초기지는 인근 야산에 설치됐는데, 이곳이 오늘날의 왕산(王山)이다. 왕건군은 첩자를 풀어 지형지물을 익히는 한편 견훤의 동태를 수소문하는데 평소 신라 조정에 불만이 많던 동화사 스님들이 허위 정보를 주었다고 한다. 스님들에게 속은 왕건군이 좋은 자리라고 매복을 했으나 견훤군이 그 배후를 쳐 쉬 끝날 것 같던 전쟁이 길어졌고 전황은 왕건군에게 불리하게 전개된다.

전쟁은 치열해져 무태를 가로질러 흐르는 동화천은 양쪽 군사들이 쏜 화살로 물길을 막을 정도였다. 이런 연유로 이 강은 후에 '화살의 내'라는 뜻으로 '전탄'(箭灘) 혹은 '살내'라고 부르게 된다. 왕건군은 동화사로 가는 험한 고개에서 박살이 나고 또 파계사로 가는 범바위 고개에서 괴멸된다. 그 후 이 두 고개는 '위 파군재' '아래 파군재'라 불리고 있다. 왕건군은 장군 8명을 포함해 장병 5천여 명이 죽고 70여 명만 살아남는다. 왕건 자신의 목숨도 명재경각(命在頃刻)이었다. 이 위기의 순간에 신숭겸 장군이 묘한 꾀를 내어 주군의 목숨을 구한다. 즉 자신이 왕의 투구와 전투복을 입고 왕건인 척 싸우고 그 틈에 왕은 도망간다는 계략이었다. 그 꾀가 실로 '지혜롭고 묘하다'고 해서 그 동네 이름이 동수동에서 지묘동(智妙洞)이 되었다고 하나 신빙성은 없다. 그 동네에는 그전부터도 지묘사(智妙寺)라는 절이 있었으니 말이다. 지금도 그 이름이 남아 있는 나팔바위에는 견훤군의 나팔소리가 요란한데 패자 왕건은 봉무동 쪽으로 도망갔다.

오늘날 독좌암(獨坐巖)이라고 불리는 봉무동 바위에 앉아 왕건은 추격군이 따라오지 못하게 해달라고 하늘에 빌었다. 하늘은 그를 중히 쓰려는 뜻이 있었는지 기도가 끝나자 마른하늘에서 갑자기 한 줄기 먹구름이 꼬이더니 요란한 소금 비가 쏟아졌다. 이 때문에 지렁이 군사들은 꿈틀대며 한들에서 죽어 갔다고 한다. 겨우 한숨 돌린 왕건은 불로동을 거쳐 산중인 평광동(平廣洞)으로 들어갔다. 이제 적의 칼에 맞아 죽을 일은 덜었지만, 배가 고파 죽을 지경이었다. 동네 사람들은 비범하지 않은 이가 허기진 모습으로 바위에 앉아 있어 집에서 먹을 것을 갖고 오니 왕처럼 생긴 군인은 그 자리에 없었다. 평광동 주민들은 왕이 사라진 그곳을 실왕리(失王里)로 불렀는데 그 말이 현재는 시량이 혹은 시랭이라는 말로 바뀌었다.

왕건은 시랭이를 지나 중시랭이를 넘어 환성산(環城山)에 가서야 물 한 바가지와 주먹밥으로 허기를 달랬다. 산길을 통해 매여동(梅餘洞)으로 넘어가니 밤이 되어 반달이 보인다. 그곳이 오늘날의 반야월(半夜月)이다. 이쯤 오니 '이제야 살았구나!' 싶어 마음이 놓인다. 그곳이 안심(安心)이다. 그러나 언제 사태가 변할지 몰라 도망은 계속됐다. 담티고개를 넘어 대구 시내로 들어온 그는 범어네거리를 지나 앞산으로 숨어든다. 그리고 앞산의 한 절(은적사, 隱跡寺)에서 발걸음 숨기고 패전에 멍든 마음을 추스르며 쉬었다(안일사, 安逸寺). 앞산 왕굴(王窟)은 고난의 행군 시절 왕건이 묵상하던 동굴이다. 한참 심신의 피로를 풀고서 앞산을 넘어 임휴사(臨休寺)에 이르러 대구에서의 마지막 휴식을 취한 뒤 성주, 김천을 거쳐 송악으로 돌아갔다.

왕건의 리벤지 매치는 930년 고창(지금의 안동)의 병산에서 이루어졌다. 이 전투에서 신라 호족이었던 김행, 김선평, 그리고 장정필 등의 도움으로 왕건은 전쟁에서 승리한 후 삼한을 통일한다. 대구는 그에게 병을 주고 경북은 그에게 약을 주었다.

댓글 많은 뉴스

이재명 90% 득표율에 "완전히 이재명당 전락" 국힘 맹비난

권영세 "이재명 압도적 득표율, 독재국가 선거 떠올라"

[우리 아기가 태어났어요]신세계병원 덕담

"하루 32톤 사용"…윤 전 대통령 관저 수돗물 논란, 진실은?

'이재명 선거법' 전원합의체, 이례적 속도에…민주 "걱정된다"