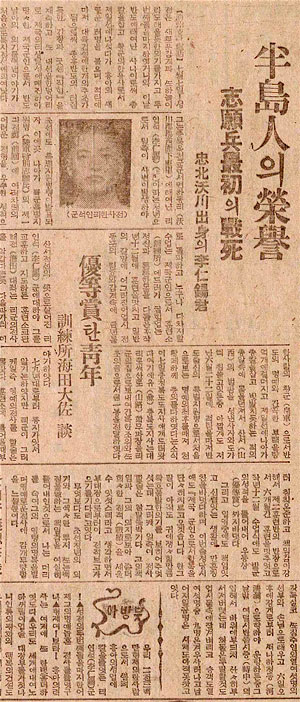

조선인 지원병 이인석이 중국 산서성 전투에서 전사한 것은 1939년 6월 22일, 여름 더위가 시작될 무렵이었다. 중일전쟁에 참전한 조선인 지원병 첫 전사자였다. 이인석이 두 명의 다른 지원병과 함께 고향인 충북 옥천을 1938년 5월 3일 떠났으니, 입대한 지 1년 만에 낯선 이국 땅 중국 산서성에서 전사한 것이다. 그의 나이 스물다섯, 집에는 나이 든 부모와 아내, 그리고 세 살배기 딸이 그를 기다리고 있었다.

이십오 년 동안 가난한 농군 집안의 8남매 맏이로 누구의 주목도 받지 못한 평범한 삶을 살았지만, 그는 죽어서 조선에서는 물론 일본에서도 영웅이 되었다. 그의 삶은 영화로 만들어졌고, 그를 기리는 시와 소설이 발표되었다. 조선과 일본의 언론은 '피로써 국가에 봉납한' 이 조선인 지원병의 희생적 죽음과 그 희생에 주어진 놀라운 보상을 앞다투어 보도하였다.

현해탄 건너 일본에서도 성금이 답지하는가 하면, 조선인의 희생에 감동한 오사카의 한 여성은 성금과 함께 감사편지를 이인석 가족에게 보내기도 하였다. 이인석 장례위원회가 조직되었고, 조선총독부 미술관은 이인석 초상화도 전시하였다.

'지원병 이인석에게 줌'이라는 부제를 달고 발표된 주요한의 시 '첫 피'(1941) 역시 이인석 영웅화 작업의 일환이었다. "나는 간다/ 만세를 부르고/ 천황폐하 만세를/ 목껏 부르고/ 대륙의 풀밭에/ 피를 뿌리고/ 너보다 앞서서/ 나는 간다.// 역사가 생긴 이래/ 처음으로 / 뿌려지는 피다./ 반도의 무리가/ 님께 바친/ 처음의 피다."

쉴 새 없이 답지한 성금 덕분에 늙은 부모, 아내와 어린 딸, 그리고 일곱 동생의 삶은 지긋지긋한 가난에서 조금은 벗어날 수 있었던 것으로 전해진다. 그러나 말도 낯선 일본군들 틈에서 외롭게 죽음을 맞아야 했던 이인석의 혼란스러운 삶을 과연 누가 이해해줄 수 있을 것인가. 그는 죽는 순간까지도 자신이 왜 일본 천황을 위해 죽어야 했는지 납득할 수 없었으리라.

이인석을 시작으로 수많은 조선의 젊은 청년들이 중국 북방에서, 일본의 이오지마에서, 혹은 먼 남양군도에서 일본을 위해 죽어갔다. 이유도 모른 채 죽음을 맞아야 했던 이들 수많은 조선인들에게 있어서 이 전쟁은 참으로 감내하기 힘든 전쟁이었다.

최근 일본 방위성이 자국 이공계 대학을 대상으로 군사기술에 응용 가능한 기초과학용 연구비 공모를 하고 있다. 물론 연구는 민간용으로도 사용할 수 있는 기초연구에 한정하고, 성과 공개를 원칙으로 하고 있기는 하다. 일본 대학은 그동안 태평양 전쟁에 대한 반성의 의미로 군사연구와 거리를 두고 있었는데, 일본 방위성이 앞장서서 일본 대학들을 군사연구에 끌어들이려고 하는 것이다.

태평양 전쟁이 한창이던 1943년, 이공계를 전공한 자국민에 대해서는 국가의 미래를 위해 입대를 허용치 않은 일본이었다. 그런데 이제는 일본 정부가 나서서 오랜 기간 비축해 둔 그 힘을 군사기술 개발에 사용하려 하고 있다. 올해는 한일 수교 60주년, 일본 패전 70주년이 되는 해이다. 일본 정부도 역사가 주는 교훈에 귀를 기울일 때가 되지 않았을까. 아울러 지금이야말로 일본 정부가 과거 자신들이 일으킨 전쟁에서 피 흘리며 죽어간 조선 젊은 청년들에 대해서 통석의 마음을 가져야 할 때일 것이다.

댓글 많은 뉴스

이재명 90% 득표율에 "완전히 이재명당 전락" 국힘 맹비난

권영세 "이재명 압도적 득표율, 독재국가 선거 떠올라"

이재명 "TK 2차전지·바이오 육성…신공항·울릉공항 조속 추진"

대법원, 이재명 '선거법 위반' 사건 전원합의체 회부…노태악 회피신청

국정원, 中 업체 매일신문 등 국내 언론사 도용 가짜 사이트 포착