1987년 언론기본법 폐지 이후 주간매일의 논조에도 전면적인 혁신 바람이 불었다. 생활정보의 비중을 줄이고 가계뉴스를 생략했다. 대신 문화, 교육, 역사 같은 기획물을 대폭 늘렸다. 이른바 '라이프 저널'로의 전환이다.

주간광고국에서 영업을 맡았던 남해걸(67) 전 광고부장은 "초기의 주간매일 광고를 '쪼가리 광고'라고 할 정도로 각계각층의 생활정보가 망라되었다"고 말하고 "당시 지면을 보면 신용금고, 조리사'중장비학원, 학습테이프, 속기사, 병아리감별사 같은 광고가 빼곡하게 배치돼 있다"고 설명했다.

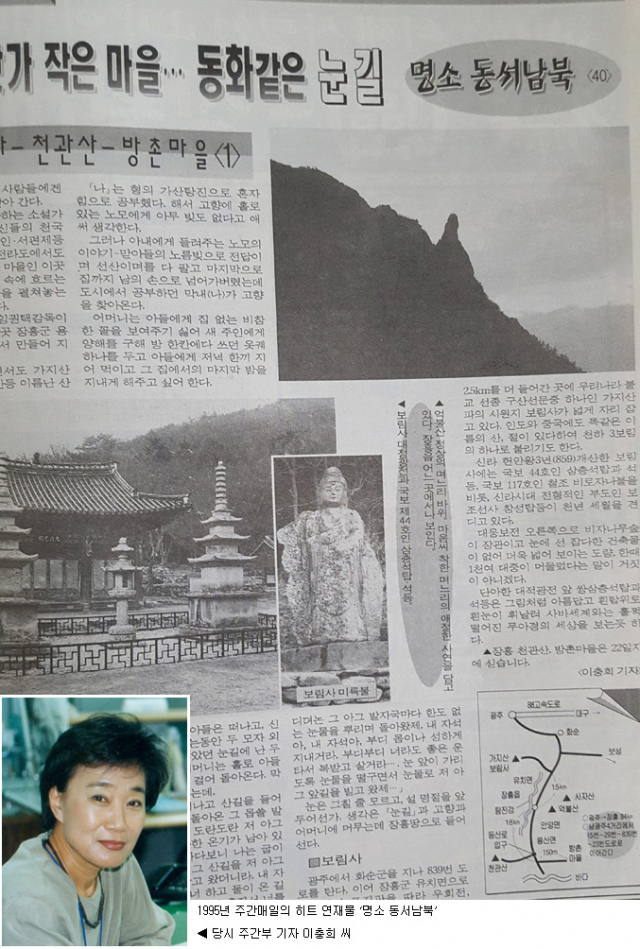

◆당시 주간부 기자 이충희 씨=전국 최초 주간신문의 탄생이 바꿔 놓은 게 또 하나 있다. 바로 일선 기자들의 문체(文體)였다. "처음 주간부에 배치되니 '중고 선풍기 5천원, 방 1개 세놓음, 병아리감별사 급구' 같은 기사를 모아오라는 거예요. 스트레이트 기사를 써오던 기자들이 이런 토막글, 실용문에 적응하는 데 꽤 시간이 걸렸죠."

당시 주간부에서 일했던 이충희 전 차장의 회고다. 생활정보지를 표방한 매체의 정체성에 충실하다 보니 생긴 일이었다. 문선공(文選工)에 의한 식자작업, 일명 '대지바리'로 불렸던 편집 작업도 당시 기억을 떠올릴 때 빠트릴 수 없는 '소품'이다.

1987년 언론기본법 폐지 이후 주간매일의 논조에도 전면적인 혁신 바람이 불었다. 생활정보의 비중을 줄이고 가계뉴스를 생략했다. 대신 문화, 교육, 역사 같은 기획물을 대폭 늘렸다. 이른바 '라이프 저널'로의 전환이다.

"본지에서 다룰 수 없는 대중문화'역사물, 스트레이트로 쓸 수 없는 연성(軟性)기사들이 1990년대 이후 쏟아져 나왔어요. 대표적인 것이 '명소 동서남북' '대구 이야기' 같은 연재물이었습니다." '명소 동서남북'은 당시 마이카 시대가 열리고 여행, 레저 붐이 일어나면서 큰 반향을 일으켰다. 전국 단위 레저 기사를 1년 반 넘게 연재한 것도 최초였다. 인터넷이나 SNS가 없던 시절 독자들은 주간매일에 의지해 길을 찾고 역사공부를 하고 맛집 탐방을 했다. 1995년쯤인가 구례 답사 때 소개했던 한 맛집 기사 한 줄이 촌로를 부자로 만들고 식당을 전국 명소로 만들기도 했다. 대구의 근현대사를 다루었던 '대구 이야기'도 공전의 히트작 중의 하나였다.

댓글 많은 뉴스

이재명 90% 득표율에 "완전히 이재명당 전락" 국힘 맹비난

권영세 "이재명 압도적 득표율, 독재국가 선거 떠올라"

이재명 "TK 2차전지·바이오 육성…신공항·울릉공항 조속 추진"

대법원, 이재명 '선거법 위반' 사건 전원합의체 회부…노태악 회피신청

국정원, 中 업체 매일신문 등 국내 언론사 도용 가짜 사이트 포착