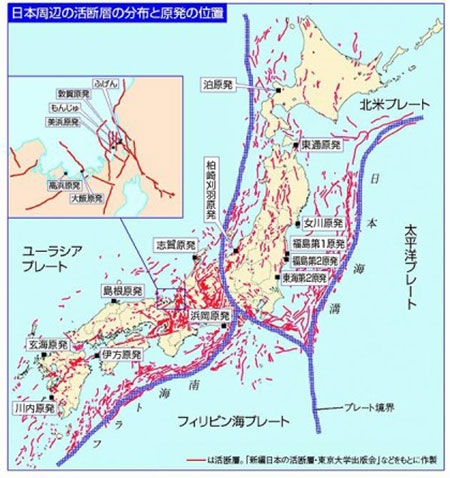

정부가 최우선 과제로 국내 활성단층 지도를 제작, 국민들에게 공개해야 한다는 목소리가 높아지고 있다. 지진 발생 예측력을 높이기 위해서는 지진 방재 선진국 일본처럼 활성단층 현황부터 반드시 파악, 지진 위험지도를 만들어야 한다는 것이다.

한반도 최강의 지진이 12일 발생한 이후 19일 규모 4.5의 강력한 여진에다 20일까지 무려 400여 차례의 여진이 이어지자 국민 대다수가 "더 큰 지진이 올지 모른다"는 불안감에 빠져들고 있다.

전문가들은 이와 관련, 지진을 일으키는 활성단층 자료부터 만들어야 한다는 목소리를 내고 있다. 180만 년~200만 년 전까지 지각운동을 반복한 단층으로서 지금도 여전히 활동할 가능성이 큰 단층인 활성단층 자료를 생산해야 한다는 것이다.

활성단층 책자까지 도출해낸 일본과 달리 우리나라 지진 연구는 20년 전 수준에 아직 머물고 있다. 지난 2011년 12월 지질학회지에 실린 '활성단층의 이해: 최근의 연구에 대한 고찰'에 따르면 지난 1978년 고리원자력발전소를 건설하기 전까지는 지진과 관련된 지질연구는 백지와 다름없었다. 그러다 1980년 방사성폐기물처분장 건립 필요성이 대두해 활성단층 연구가 본격화됐으며 이 과정에서 1983년 양산단층의 활성 가능성이 처음 제기됐다.

이어 1990년대 초 한'일 공동연구를 통해 양산 단층과 울산 단층 사이 50여 개에 달하는 제4기 단층들이 확인됐지만 이후 조사는 중단됐다. 2012년 한국지질자원연구원이 양산 단층대가 활성단층이라는 지질조사 결과를 내놓기도 했지만 정부는 연구결과를 공개하지 않은 것으로 알려졌다.

유인창 경북대 지질학과 교수는 "축적된 자료가 없다 보니 19일 지진이 '전진'인지 '본진'인지, '여진'인지도 모르는 상황을 맞고 있다"며 "중앙정부 공무원들과 완벽하게 분리된 전문가 집단에서 독립적으로 활성단층 등 지질조사를 할 수 있는 기초가 지금 당장 마련돼야 한다"고 지적했다.

중앙정부 관련 부처 입김이 닿지 않는 전문가들로 구성된 태스크포스(TF) 팀을 구성, 독자적 지질조사'연구를 할 수 있도록 중앙정부가 재정적 지원만 하는 방안이 가장 좋은 방법이라는 것이다.

국민안전처는 내년부터 2021년까지 지진 빈발지역과 인구밀집 대도시를 중심으로 기존 조사결과를 활용한 활성단층 연구개발을 추진할 계획이라고 일단 밝히고 나섰다. 앞으로 25년 동안 5단계로 나눠 조사가 진행되며, 1단계 예산안은 확정된 것으로 알려졌다.

![[단독] 공무원노조 지부, 현금 지급 내걸고 시위 참가 모집](https://www.imaeil.com/photos/2025/04/02/2025040220114057705_l.jpg)

댓글 많은 뉴스

전한길 "탄핵 100% 기각·각하될 것…尹 복귀 후 개헌·조기총선 해야"

앞치마 두른 'BTS 진', 산불피해지역 안동 길안면서 급식 봉사

헌재 전원일치로 윤석열 대통령 파면 [전문]

"헌재 결정 승복 입장 변함없나" 묻자…이재명이 한 말

'계엄, 1만명 학살 계획' 이재명 주장에 尹측 "이성 잃은 듯, 경악"