그 날은 9월이 시작되는 첫날이었다. 전날에는 강한 바람을 동반한 비가 내렸지만 당일 새벽부터 비바람이 잦아들면서 오전 10시 무렵에는 비가 완전히 그쳤다. 비는 그쳤지만 흐리고 무더웠다. 모자가 날아갈 정도의 돌풍이 분다는 것만 빼면 여느 주말과 다름없는 평온한 그런 날이었다.

토요일이어서 오전 근무를 마친 회사원들은 집으로 돌아갈 준비를 하고 있었다. 2학기 시무식 날이어서 학생들은 일찍 귀가했고, 학교에는 신학기 교직원 회의를 막 끝낸 선생님들이 편안히 쉬고 있었다. 집에는 주부들이 가족을 위한 점심 식사 준비를 하고 있었다. 바로 그때, 규모 7.9의 지진이 덮쳤다. 정확히 11시 58분이었다.

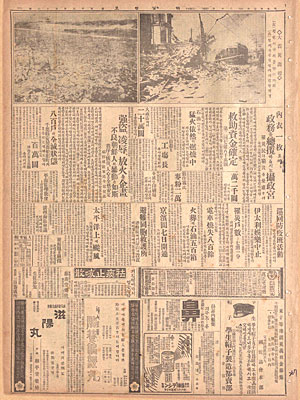

1923년 9월 1일 일어난 '관동대지진'은 불과 몇 분 만에 도쿄 전역을 초토화시켰다. 그렇게 주말의 평화는 한순간에 끝났다. 지진의 결과는 참혹했다. 마침 점심때여서 식사 준비를 위해 켜둔 가스불이 목조건물로 이루어진 시가지로 번지면서 대화재가 일어난 것이다. 10만 명이 넘는 사람들이 죽었고 40만 채에 이르는 가옥이 파괴되었다. 사망자의 90% 이상이 화재로 죽었고, 파괴된 가옥의 80% 이상이 소실되었다. 지진이 불러일으킨 피해는 여기서 끝나지 않았다.

살아남은 사람들은 자신에게 몰아닥친 재앙에 대해 극렬하게 분노하고 절망했다. 누군가에게 그 책임을 묻고 싶었지만 '자연'을 대상으로 그 책임을 물을 수는 없는 일이었다. 결국, 분노의 대상으로 지목된 것이 일본 내 사회적 약자이자 피지배자였던 조선인이었다. 지진이 발생한 9월 1일 저녁부터 조선인 대학살이 시작되었다. 불평, 불만에 가득 찬 조선인이 방화를 저지르고 우물에 독을 탄다는 근거 없는 유언비어가 일본인 사이에 난무했고, 화가 난 일본인들이 조선인들을 무자비하게 학살하기 시작한 것이었다.

학살된 조선인 수는 1천 명에서 6천 명에 이르는 등, 그 수치가 불확실하지만, 수많은 조선인이 일본인의 분노 해소를 위해 참혹하게 살해된 것은 부인할 수 없는 사실이다. 이 광기 어린 학살에 대한 언급은 일제강점기가 끝나는 시기까지 금지되었다. 관동대지진이 일어난 지 5개월 후, 'B生(생)'이라는 익명으로 발표된 '추도가'(1924. 2)가 관동대학살을 다루고 있는 유일한 시이다. 시인은 이 시의 후기에 '작년 9월 2일 이후 이 땅에서 피살된 동포의 일'을 다룬 것으로 '원혼을 대하는 듯한 느낌으로 읽어 달라'고 부연하고 있다.

'슬프도다/ 우리 동포야/ 반만리 이역에 이 웬일인가'로 시작해서 '무사시노(武藏野) 늦은 달빛 조이는 곳/ 그대들의 무덤이 어디이든가/ 가을밤 벽공(碧空)에 흐르는 별은/ 그대들의 원혼이 방황함인가'로 끝을 맺는 시의 어디쯤에선가 시인은 '우리의 이상이 실현되는 날/ 황폐한 무덤에 꽃이 피리라'고 적고 있다. 시인이 말하는 그 이상이라는 것이 광복을 말하는 것이었다면, 광복이 되고 참으로 긴 시간이 흘렀지만 우리 어느 누구도 그 억울한 죽음에 대한 규명은커녕, 기억조차 하지 않고 있었다.

우리도 잊은 그 억울한 죽음의 기억을 최근 니시자키 마사오라는 일본인이 반평생에 걸친 노력 끝에 다시 불러내었다. 관동대학살 93주년을 맞아 관동대학살 목격자 등의 증언 1천100개를 담은 '관동대지진 조선인 학살의 기록'(2016. 9)이라는 책을 출판한 것이다. 우리가 잊고, 일본이 덮으려 했던 참혹한 대학살의 진실을 결국 수십 년이 지난 후 밝혀낸 것이 일본인이라는 점이 참으로 역설적이다. 이유도 모른 채 죽어간 수천 명의 '황폐한 무덤'에서 이제는 꽃이 필까.

댓글 많은 뉴스

권영세 "이재명 압도적 득표율, 독재국가 선거 떠올라"

이재명 90% 득표율에 "완전히 이재명당 전락" 국힘 맹비난

이재명 "TK 2차전지·바이오 육성…신공항·울릉공항 조속 추진"

이재명, 민주당 충청 경선서 88.15%로 압승…김동연 2위

전광훈 "대선 출마하겠다"…서울 도심 곳곳은 '윤 어게인'