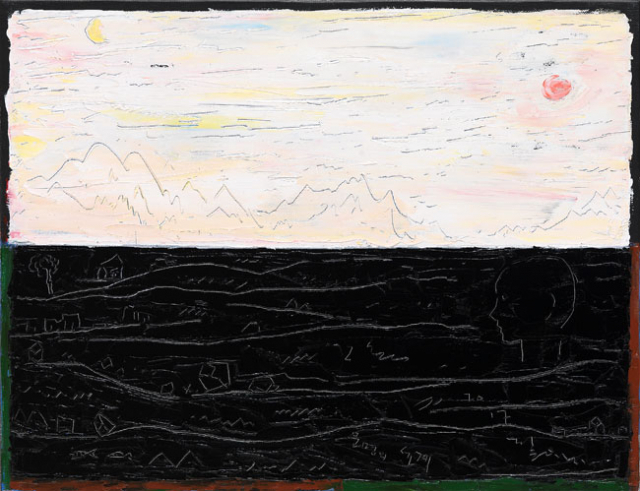

철학자 장자(莊子)는 보통을 훨씬 넘어선 그의 시각을 기록으로 남겼다. "수준이 가장 높은 사람은 하늘이 하는 일을 알면서, 인간이 하는 일을 아는 사람이다."(知天之所爲, 知人之所爲者. 至矣.) '대종사' 편 첫머리에 등장하는 말이다. 지금부터 2000년도 훨씬 전에 이렇게 가장 높은 곳에서 인간사를 개괄했다는 것이 놀라울 따름이다. 원래 인간은 두 세계를 겹쳐 놓은 무대에서 사는데, 하나는 자연의 세계요, 다른 하나는 문명의 세계다. 자연은 인간이 없을 때부터 존재했으며, 사실상 인간과 상관이 없던 세계다. 문명은 오롯이 인간이 건설한 세계다. 인간은 이 두 세계 외에 다른 세계를 가지지 않는다. 그러므로 한 사람이 이 두 세계를 가장 높은 차원에서 알게 된다면, 그는 지적으로 가장 탁월한 능력자다. 설령 가장 탁월하지는 못할지라도 인간으로서 이 두 세계에 대하여 균형 잡힌 이해를 하고 있으면, 어느 정도는 높은 단계에서 능력을 발휘할 수 있다. 그러나 이 두 세계를 다 아는 것은 나처럼 적당한 지력을 가진 사람에게는 버거운 일이 아닐 수 없다.

그래서 한쪽이라도 제대로 아는 것에서 출발하자고 제도적으로 합의한 결과, 고등학교 2학년 올라갈 때 영역을 구분한다. 즉 문과와 이과를 각자 선택하여 우선 한쪽을 집중적으로 공부하는 것이다. 그런데 우리나라 사람들에게 문과와 이과를 어떤 기준으로 선택했느냐고 물으면 가장 많은 답으로 '수학Ⅱ'를 든다. '수학Ⅰ'은 어떻게 해보겠는데, '수학Ⅱ'까지는 자신이 없을 때 문과를 택한다는 것이다. 결국 '수학Ⅱ'가 부담이 안 되는 사람이 이과를 간다. 그러나 문/이과를 선택하는 데 이보다는 깊은 의미의 이유가 있을 것이다. 문과를 가서 배우는 학문을 보자. 철학, 사학, 문학, 정치, 경제, 법률, 신문방송학 등등이다. 이과로 진학한 다음에는 주로 생물학, 물리학, 지구과학, 천문학, 수학, 화학 등등을 배운다. 이렇게 나눠 놓고 보면, 두 영역을 가르는 기준이 희미하게 드러난다. 이렇게 물어보자. 이 지구 상에서 어떤 연유인지는 모르나 인간이 갑자기 한 명도 남김없이 모두 사라져 버렸다고 치자. 그렇다면 문과에서 배우는 학문 분야는 인간이 사라져 버려도 여전히 남아 있는가? 아니면 함께 사라져 버리는가? 함께 사라져 버린다. 똑같은 질문을 이과 학문 대상들에게도 할 수 있다. 인간이 모두 사라져 버려도 이과에서 배우는 학문 대상들은 여전히 존재한다. 이렇게 본다면 우리가 문/이과를 선택할 때, 인간이 사라져도 여전히 남아 있는 것에 관심이 있으면 이과를 가고, 인간이 사라질 때 함께 사라져 버리는 것에 관심이 있으면 문과를 가는 것이라고 알 수 있다. 인간이 개입되어 있느냐 개입되어 있지 않으냐가 관건이다.

세계를 통괄하는 능력을 가진 인간형을 추구한다면 문과와 이과를 나누는 것보다는 당연히 문/이과를 함께 다루는 교육 제도를 가져야 할 것이다. 세계는 문(文)과 이(理)의 두 영역으로만 되어 있고, 이 두 영역은 인간의 실존적 전체 공간이기 때문이다. "자연이 하는 일과 인간이 하는 일을 다 알면 가장 높다"는 장자의 통찰은 얼마나 정확한가. 이제 자연 세계와 인간 세계를 모두 이해한 가장 지적인 인격이 태어났다.

자연 세계와 문명 세계의 이치를 모두 아는 사람은 얼마나 위대할까? 그 정도의 사람이 하는 일은 또 얼마나 거창할까? "하늘이 하는 일과 인간이 하는 일을 모두 아는" 비범한 높이의 인격을 가진 사람을 창조한 장자는 이런 높이의 사람이 가지는 구체적인 효과를 다음처럼 말한다. "천수를 누리고 중도에 요절하지 않는다. 이것이 지적으로 최고의 단계다."(終其天年, 而不中道夭者. 是知之盛也.) 지적으로 최고의 단계에 이른 사람이라면 무언가 초월적이고 추상적이고 월등한 무엇을 할 수 있는 능력을 보여줄 것이라고 생각했던 사람들은 거의 아연실색할 지경이다. 그렇게도 높은 단계의 지적인 완성으로 누릴 수 있는 것이 고작 요절하지 않는 것이라니…! 뭔가 갑자기 촌스러운 골목 모퉁이를 도는 착각이 들 정도다. 최소한 자유나 행복이나 정의나 완벽함이나 성스러움 등이 나올 줄 알았는데, 고작 천수를 누리는 정도라니, 이해가 가질 않는다.

도대체 죽는다는 일은 무엇일까? 인간이 실제 생활에서 감당하는 구체적인 일 가운데 가장 무거운 것이다. 실제로 벌어지는 일 가운데 이보다 큰일은 없다. 그런데 지식에는 끝없이 분화하는 속성이 있다. 무한히 분화하면서 한없이 확장한다. 지식의 분화에는 원심력이 작용하고, 실재 세계는 중력의 영향을 받는다. 지식의 분화에 몸을 맡긴 사람은 진짜 세계로부터 계속 이탈하고 벗어날 수밖에 없다. 유한한 생명을 가진 인간이 무한 분화하는 지식을 따라 원심력에 몸을 맡기면 매우 위험하다는 경고판을 장자는 이미 '대종사' 편 앞의 '양생주' 첫머리에 세워 놓았다.(吾生也有涯, 以知也無涯, 以有涯隨無涯, 殆已) 그는 지식이란 실재 세계, 즉 구체적인 세계에서 이루어진다는 것을 말하고 싶어 했다. 그는 단호하게 말한다. "개념이라는 것은 실재 세계의 손님일 뿐이다."(名者, 實之賓也. '逍遙遊') 세계 그 자체는 구체적으로 유동한다. 그것이 실재이고 진짜이다. 지식이란 원래 구체적으로 존재하는 진짜 세계를 개념이나 관념의 형식으로 구성한 것이다. 지식은 진짜가 아니라, 진짜를 개괄하는 것일 뿐이다. 당연히 지식이나 이론은 진짜 세계일 수 없다. 지적으로 완벽한 인간은 세계를 믿지, 지식에 전적으로 의존하지 않는다. 어설픈 지식인은 지식이나 이론을 화려하게 나열한다. 하지만, 높은 단계의 지식인은 투박하더라도 세계에 대하여 직접 말한다. 세계를 사유하지, 사유를 사유하는 일을 하지 않고 구체적인 세계에 직접 접촉한다. 장자는 구체적인 세계에 직접 접촉하고, 거기서 성숙해지는 것이야말로 지적으로 완성된 사람이 보여주는 경지라고 말하고 싶었던 것 같다. 결국 지적인 완성은 현실에서 검증될 뿐이다.

우리는 지식 생산국이 아니라 지식 수입국이다. 지식은 구체적인 진짜 세계를 밭으로 삼아 바로 거기서 출생한다. 지식 수입국은 밭에서 지식이 생산되는 과정을 모른 채, 수확된 이론 체계만을 가져다 쓴다. 생산 과정을 모른 채 이론을 수입한 나라는 그 이론을 바로 진리로 여긴다. 밭에서 생산된 것이라는 인식이 있으면 밭을 터전으로 삼지만, 그 과정을 모른 채 수확물을 수입만 해서 쓴다면 수확물 자체를 보물로 여기기 때문이다. 그래서 구체적인 생산 과정에 익숙한 사람들은 주도권을 세계에 두고, 이론을 수입한 나라의 사람들은 주도권을 세계가 아니라 이론에 둔다. 당연히 지식 생산국에서는 세계가 변하면 이데올로기나 이론을 바꾸며 변화해 가지만, 지식 수입국은 한 번 받아들인 이론을 끝까지 믿으며 절대 바꾸려 하지 않고, 오히려 그 이론으로 진짜 세계를 통제하려 든다. 한쪽은 변화하며 앞으로 나아가지만, 한쪽은 정체될 수밖에 없다. 지식과 실재 세계를 대하는 이런 태도의 차이가 바로 독립과 종속을 결정해 버린다.

조선 시대에는 이런 일이 있었다. 패망의 기운에 붙잡힌 고려 말의 모순을 극복하고 새로 성립된 나라인 조선은 고려하고는 전혀 다른 통치 구조나 이데올로기를 쓸 수밖에 없었기 때문에 성리학(性理學)과 중앙집권 관료체제를 선택한다. 성리학은 중국 송나라 때 형성된 새로운 형태의 유학적 이데올로기다. 조선은 원나라와 명나라가 교체되는 시기에 성리학을 받아들여 그것을 통치 이데올로기로 정하고 난 후, 줄곧 원래의 성리학 모습을 지키려 매우 노력한다. 하지만 중국은―물론 왕조가 교체되는 정치적 격변을 동반하였다는 점을 이해하더라도―구체적인 현실 세계의 사회 경제적 조건이 달라지면 바로 거기에 맞춰 이데올로기를 바꿨다. 그래서 같은 유학이라도 명나라 때에는 양명학(陽明學)으로 변하고 청나라 때에는 고증학으로 변한다. 다시 조선을 보자. 조선은 1392년에 건국하면서 성리학을 이데올로기로 채택한 후 사상 논쟁의 핵심은 모두 누가 더 성리학의 원래 모습을 철저히 지키느냐에 집중되었다. '순수 집착'에 빠진 조선의 엘리트들은 사회 경제적 조건이 어떻게 변하더라도 중국에서 들어온 '진리'로서의 '성리학'을 손톱만큼도 바꾸려 하지 않았다. 모름지기 한 나라가 발전한다는 것은 이데올로기 혹은 어젠다나 비전 같은 것들이 그 사회가 처한 요구와 일치하였을 때에만 이루어진다. 그 사회가 처한 현실적 요구와 비전이 일치하지 않을 때는 바로 비효율이 쌓이기 시작한다. 비효율이 쌓여가면서 국가는 허약해지고, 길을 잃는다. 조선은 이데올로기를 현실에 맞춰 바꾸는 대신, 현실을 이데올로기에 맞추려는 노력만 했다. 세계에서 이론을 생산하는 것이 아니라, 세계를 정해진 이론에 꿰맞추려 한 것이다. 진리를 지키려는 순수한 집착, 그 이상도 이하도 아니다. 물론 여러 가지 효율적이며 실재적인 일들이 없었던 것은 아니지만, 큰 틀에서는 이 흐름을 줄곧 유지하였다. 이런 식으로 이론에만 집착하는 일을 장장 200년 동안이나 한 것이다. 200년 동안 하나의 이데올로기를 변함없이 지키려고 노력한 결과 국가는 극단적인 비효율에 빠져 허약해졌다. 결국 1592년 일본의 침략 앞에 맥없이 당하는 치욕을 겪을 수밖에 없었다.

그렇다면 중국은 어떻게 이론 틀에 세상을 맞추려 하지 않고, 세상이 달라짐에 따라 대담하게 이론을 바꾸는 일을 할 수 있었을까? 간단하다. 중국은 그 이론을 생산한 나라이기 때문이다. 이론을 생산한 나라는 이론이 현실이라고 하는 밭에서 생산된 것이라는 것을 안다. 그래서 그들은 시선의 무게 추를 이론에 두지 않고, 직접 현실에 둔다. 구체적인 세계와 현실을 중심에 놓고 생각하지, 이미 정해진 이론을 금과옥조로 여기지 않는다. 이론은 그저 현실에서 생산된 부산물이라는 것을 알기 때문이다. 이와 달리 이론을 수입한 나라는 이론이 생산되는 그 과정을 경험하지 못한 채, 이미 생산된 이론만을 수입해서 쓰기 때문에 이론을 불변하는 진리로 여기기 십상이다. 이런 경우에는 이론이나 이데올로기를 바꾸면 바로 정의롭지 않은 변절자로 취급받기 십상이다. 그러나 세상의 진화는 현실에 기반을 둔 변절자(혁신가)가 해내지, 이념이나 이데올로기에 충실한 근본주의자가 할 수 있는 일이 아니다. 그래서 지적인 완결성은 구체적인 현실에 시선의 무게 추를 두고, 거기서 사유의 밭갈이를 하는 우직함에서 드러날 뿐이다. 그 밭갈이의 완성은 또 이 세상에서 가장 구체적일 수밖에 없는 자신의 생명 앞에 좌우된다. 지식의 원심력을 극복하고, 실재의 중력을 항상 느껴야 한다. 그것이 독립적이고 창의적으로 사는 길이다.

댓글 많은 뉴스

권영세 "이재명 압도적 득표율, 독재국가 선거 떠올라"

이재명 90% 득표율에 "완전히 이재명당 전락" 국힘 맹비난

이재명 "TK 2차전지·바이오 육성…신공항·울릉공항 조속 추진"

전광훈 "대선 출마하겠다"…서울 도심 곳곳은 '윤 어게인'

이재명, 민주당 충청 경선서 88.15%로 압승…김동연 2위