운미(芸楣) 민영익은 구한말 격동기의 한복판을 살다간 문인이고 정치가이자 예술가였다. 혼란과 격동의 시기, 권력의 중심에 있었던 민영익의 인생은 말 그대로 파란만장했다. 명성왕후의 친정 조카로 20세 무렵부터 민씨세도(閔氏勢道)의 중심에 섰으며, 갑신정변(甲申政變, 1884년) 때는 개화파의 공격을 받아 죽음의 문턱까지 가는 위기를 겪기도 했다. 다행히 목숨을 부지한 후에도 국내외의 혼란한 상황 속에서 홍콩과 상해를 전전하다, 결국 상해로 망명하여 그곳에서 일생을 마쳤다.

상해로 망명한 민영익은 먹으로 대나무를 그리는 묵죽화(墨竹畫)를 본격적으로 그리기 시작했다. 나라 잃은 망국의 사대부로서 이국(異國)에서 여생을 보내야만 했던 자신의 처지와 심회를 묵죽화에 담아냈던 것이다. 사군자 중에서도 변치 않는 기상과 절개를 가장 잘 반영하는 소재인 대나무의 의미와 상징이 그에게는 더욱 절실하게 다가왔기 때문일 것이다.

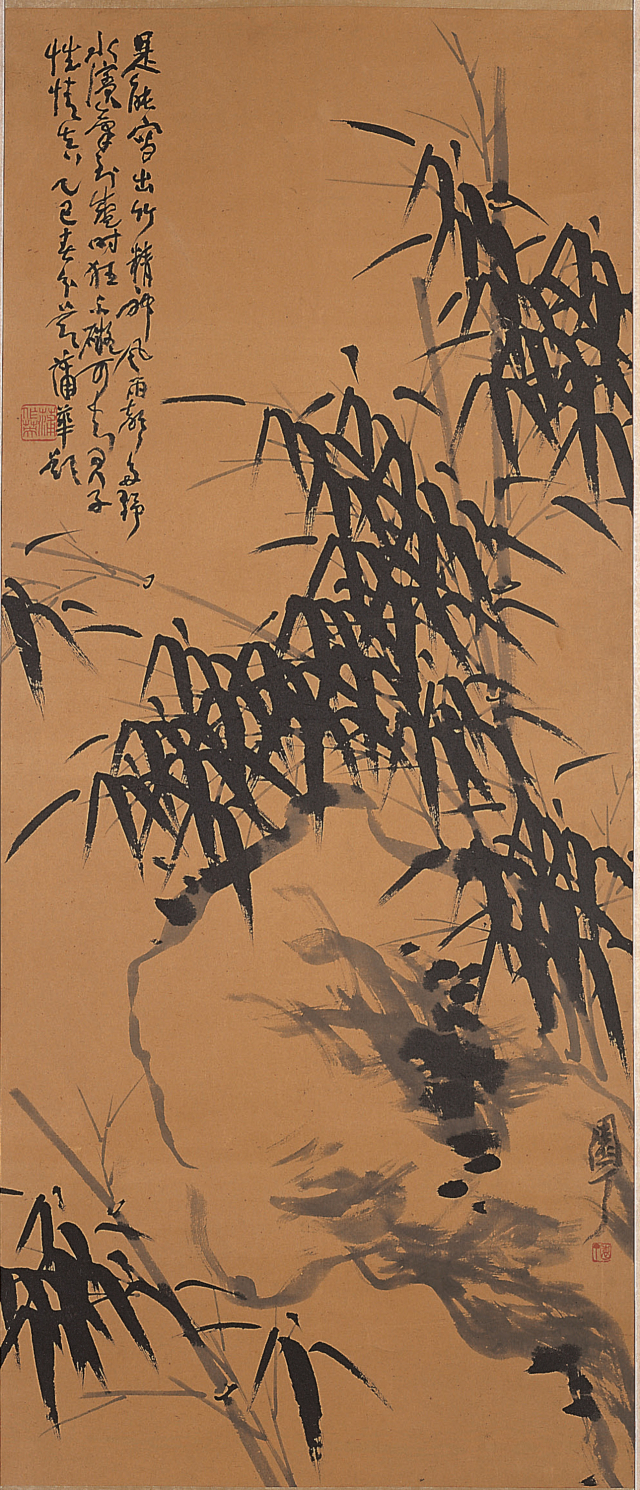

이 그림은 화면 중단에 바위를 배치하고, 그 주변에 대나무를 그려 넣은 전형적인 죽석도(竹石圖)의 형식을 보인다. 바위는 마른 붓질과 젖은 붓질, 옅은 먹과 짙은 먹을 적절히 섞어가며 입체감과 함께 질량감을 살렸다. 그 위아래로 대나무 줄기 몇 개를 옅은 먹으로 그려 넣고, 짙은 먹으로 댓잎을 베풀어 놓았다. 그런데 댓잎의 필세가 워낙 강렬해서 바위나 대줄기는 오히려 부수적으로 느껴질 정도다. 그래서인지 묵죽화 특유의 꼿꼿함이나 장쾌함을 느끼기는 어렵지만, 댓잎만으로도 강한 호소력과 진한 감동을 이끌어내기에 충분하다.

댓잎들은 한결같이 지면을 향해 쏟아져 내리고 있다. 굳센 기세로 보건대, 시든 모습은 아니다. 비바람에 쓸린 풍우죽(風雨竹)이다. 군자의 기백은 살아있으나, 모진 세파를 만나 시달리는 대나무의 모습을 통해 이국땅에서 망명객으로 살아가야 했던 회한을 담아내고 싶었던 것이다. 조선시대 최후의 묵죽화가이자 근대기 묵죽화의 선구를 열었던 민영익의 대표작으로 전혀 손색이 없다.

오세현(간송미술문화재단 연구원)

댓글 많은 뉴스

권영세 "이재명 압도적 득표율, 독재국가 선거 떠올라"

이재명 90% 득표율에 "완전히 이재명당 전락" 국힘 맹비난

이재명 "TK 2차전지·바이오 육성…신공항·울릉공항 조속 추진"

이재명, 민주당 충청 경선서 88.15%로 압승…김동연 2위

전광훈 "대선 출마하겠다"…서울 도심 곳곳은 '윤 어게인'