무엇인가를 원해본 적이 있으시지요? 간절히, 마치 전생에서부터 원해온 것 같은 느낌으로 그렇게, 욕망인지, 소망인지, 탐욕인지 구분이 무의미할 정도로 간곡히, 원해본 적이 있으세요? '연금술사'에서 파울로 코엘료의 저 말은 그럴 때 의미를 가지는 말입니다. "무언가를 간절히 원할 때 온 우주는 그 소망이 실현되도록 도와준다네."

원하는 것을 해 보라,고 합니다. 그런데 원하는 것을 해 보라고 하면 힘이 나세요, 당황스러우세요? 혹 내가 원하는 것이 뭔지 모르지는 않으세요? 해야 하는 것을 생각하면 분명해지는데, 하고 싶은 것을 생각하면 깜깜해지거나 모호해져서 할 수 없는 이유들만 줄줄이 떠오르지는 않으세요? 그렇다면 아직 내 속에서 솟아나오려고 하는 것이 힘이 붙지 않은 겁니다. 헤세도 말했습니다. 내 속에서 나오려는 것, 바로 그것을 살아보려 했는데 그것이 그토록 어려웠다고. '데미안'의 가장 유명한 문장은 바로 거기에 닿아있습니다.

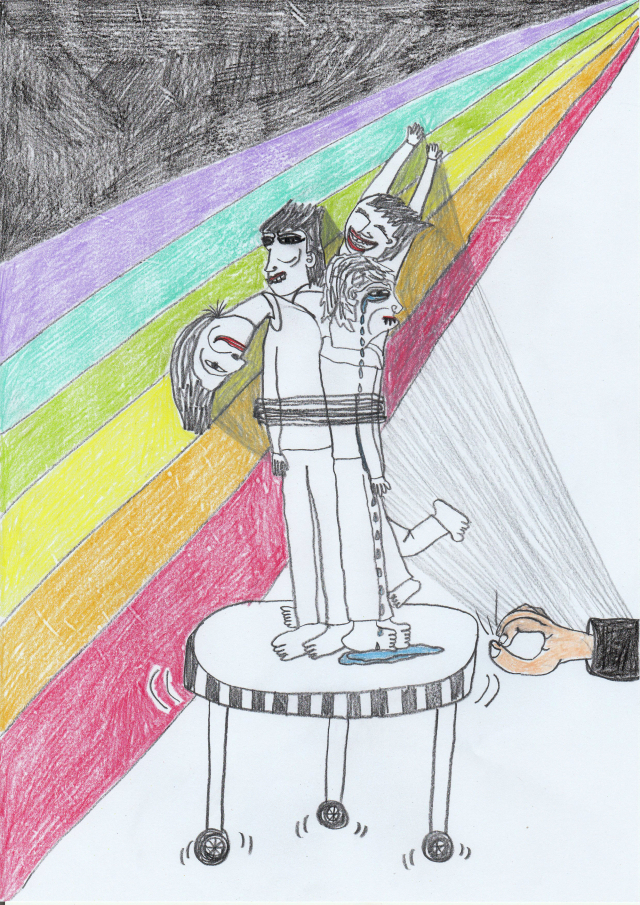

"새는 알을 깨고 나온다. 알은 새의 세계이다. 태어나려고 하는 자는 하나의 세계를 깨뜨려야 한다. 새는 신에게로 날아간다. 그 신의 이름은 아프락사스!"

(아프락사스는 선이면서 동시에 악을 품고 있는 신이지요? 생각해보니 오랫동안 무슨 뜻인지도 모른 채 좋아하고 암기했던 문장이네요. 이번에 다시 '데미안'을 읽는데 단순히 선과 악의 통합을 이야기하는 책이 아니었습니다.) 새가 되려는 알속 생명의 의지, '데미안'은 바로 그 의지를 아는 자의 책이고, 그 의지를 일깨우는 책이기도 합니다.

원하는 것이 중요한 것은 그것이 자기 자신에게로 이르는 징검다리이기 때문입니다. 헤세가 말한 바로 이 이 문장이 '데미안'의 주제지요? "한 사람 한 사람의 삶은 자기 자신에게로 이르는 길이다."

'데미안'의 주인공은 데미안이라기보다 싱클레어입니다. 원래 싱클레어는 밝고 선하고 반듯하기만 한 행복한 집안의 아들입니다. 그런데 초등학교 시절 어느 날 그는 학교폭력에 시달립니다. 악동 크로머가 그의 약점을 잡고 그를 협박해서 집안의 돈을 훔쳐오게 한 겁니다. 거짓말과 도둑질이 반복되면서 괴로운 시절을 보낸 그가 고백합니다. '나의 죄악은 내가 악마에게 손을 내밀었다는 사실 자체였다'고.

'아직 악을 대면하고 다룰 힘이 없었던 어린 시절 그를 구해준 것은 데미안이었습니다. 데미안이 말합니다. "사람은 어느 누구도 두려워할 필요가 없어. 누군가를 두려워한다면 거건 자기를 지배하는 힘을 그 누군가에게 내줘버렸기 때문이야."

데미안과의 인연으로 그는 벗어나고 싶었던 어두운 경험을 부끄러워하지도 않고 외면하지도 않고 수용할 수 있게 되어 이렇게 회상하게까지 됩니다. "그렇다, 그때 나는 카인이었고, 그의 표적을 달았던 나는 이 표적은 치욕이 아니라고, 이건 표창이라고 함부로 상상했다. 악의와 불행을 겪었기 때문에 내가 아버지보다 더 높은 곳에, 선하고 경건한 사람들보다 더 높은 곳에 서있다고."

악을 경험하는 것이 중요한 것은 선악을 넘어서 있는 자기열정을 믿고 따르고 돌보게 하기 때문입니다. 내 속에서 솟아오르는 열정은 무엇보다도 선악을 넘어있습니다. 그것이 경험이 되어 나올 때 그 의지는 꿈이 되기도 하고, 모험이 되기도 하고, 사랑이기 되기도 하고, 투쟁이 되기도 하고, 불행이 되기도 하고, 악이 되기도 합니다. 용기가 되기도 하고 비겁이 되기도 하고 증오가 되기도 하고 인내가 되기도 하고 심성이 되기도 합니다. 그 모든 것을 합쳐 '운명'이라 부르는 거겠지요?

데미안과의 대면 이후 싱클레어는 자기 열정을 따라가는 인간이 됩니다. 그때그때 간절히 원하는 것은 그의 성장과 함께 달라집니다. 한 때는 베아트리체라고 이름한 소녀였고, 한 때는 파스칼리아를 연주하는 음악가였으며, 마침내 에바부인이었습니다. 열정은 불꽃이어서 끝없이 변하지만 그 불꽃은 그의 불꽃이어서 그의 성장을 도와주며 그의 길을 인도한 거지요? 사춘기 성적 욕망을 어쩌지 못해 방탕아가 되기도 했지만 단 한마디 말로 나눠본 적이 없는 소녀를 통해 정화되기도 했습니다. 내면의 극심한 변화에 대해 한 마디도 할 수 없는 침묵의 시기를 겪기도 했습니다. 그 모두가 자기 자신에게로 가는 길 위의 한걸음 한걸음이었습니다.

불을 사랑하던 시절 싱클레어의 고백이 인상적입니다. "불을 들여다보는 것은, 내 안에 잠재되어 있었지만 사실 한 번도 보살핀 적이 없었던 내면의 성향들을 강화하고 확인시켜주었다."

1919년 이미 유명작가였던 헤세는 '데미안, 한 젊음의 이이기 Demian, Die Geschichie einer Jugend'라는 제목으로 이 작품을 발표했는데, 그때 그는 헤세라는 이름을 쓰지 않고 에밀 싱클레어라는 가명을 썼습니다.

독문학자 전영애교수에 따르면 Sinclair는 흔치 않은 독일이름으로 원래 "후반생을 굉기에 사로잡혀 살았던 천재시인 횔더린의 친구이름"이라고 합니다. 광기에 사로잡혀 지냈던 천재시인이 마음으로 의지했던 친구 이름이라 하니 자연스레 싱클레어와 데미안의 관계가 겹쳐지기도 합니다. 싱클레어라는 이름에는 자기에 이를 수만 있다면 "광기"라는 징검다리조차도 두려워하지 않는 자의 빛이 있습니다.

광기와 이성, 밤과 낮, 악과 선, 여성적인 것과 남성적인 것, 고통과 행복, 안전과 모험, 모든 대립하는 것은 서로를 거쳐 자기가 됩니다. 서로서로 싸우면서 사랑하고 그렇게 사랑하면서 번뇌를 별빛으로 만드는 거지요? 광기를 모르는 이성, 악을 외면하는 선, 고통을 두려워하는 행복, 모험을 차단하는 안전은 가짜입니다, '나'에게로 이르는 길이 아니라 '나'를 외면하게 만드는 벽입니다.

나와 인연 있는 사람들에게서 느끼는 감성은 실체라기보다 모두 나의 그림자인지도 모릅니다. 내가 미워하고 증오하는 사람들까지 말입니다. "우리가 어떤 사람을 미워한다면 우리는 그의 모습 속에 바로 우리들 자신 속에 들어앉아 있는 그 무엇인가를 보고 미워하는 것이지. 우리들 자신 속에 있지 않은 것, 그건 우리를 자극하지 않아."

데미안의 입을 빌린 헤세의 이 통찰이 놀랍지 않나요? 인연 있는 사람에게서 느끼는 상황들이나 감성들은 나 자신에게 이르는 길 위의 한걸음 한걸음입니다. 나는 그들을 만나 나를 들여다보는 거울 하나를 얻은 것이며 그 덕에 여기까지 온 것입니다.

데미안이 사라진 자리에서 마침내 싱클레어는 그가 자신 안에 있음을 깨닫게 되지요? 헤세가 니체에게서 배우고 자기에게서 확인한 '자기'를 헤세는 데미안의 입을 빌려 이렇게 쓰고 있습니다. "우리들 속에는 모든 것을 알고, 모은 것을 하고자 하는, 모든 것을 우리들 자신보다 더 잘해내는 어떤 사람이 있다." 그 어떤 사람은 니체가 바로 '자기' 혹은 알려지지 않은 내 속의 현자라고 불렀던 그것입니다. 차라투스트라는 이렇게 말했습니다.

"형제여, 너의 사상과 생각과 느낌 배후에는 더욱 강력한 명령자, 알려지지 않은 현자가 있다. 이름 하여 그것이 바로 자기다."

댓글 많은 뉴스

권영세 "이재명 압도적 득표율, 독재국가 선거 떠올라"

이재명 90% 득표율에 "완전히 이재명당 전락" 국힘 맹비난

이재명 "TK 2차전지·바이오 육성…신공항·울릉공항 조속 추진"

전광훈 "대선 출마하겠다"…서울 도심 곳곳은 '윤 어게인'

이재명, 민주당 충청 경선서 88.15%로 압승…김동연 2위